Facebook: junk emotion

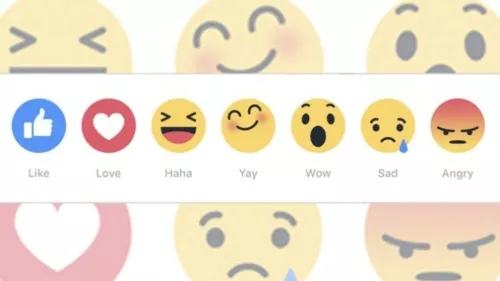

Le emozioni, a parte quelle elementari, non sono innate. Si imparano. Si assimilano. Si imitano. Si inventano. Le emozioni hanno mille sfumature. Rendono la vita più ricca o più dolorosa. Sebbene siano personali e private, poche cose premono con maggiore forza per essere espresse e gridate. A volte ci guidano bene e a volte ci consigliano male. Sono intime, ma le usiamo per comunicare. In questo ruolo ambiguo, tra interiorità e mondo esterno, arriva la nuova possibilità di interazione di Facebook – sei emozioni per esprimere il proprio stato mentale e giudizio. Invece del solito like azzurro, ci sarà una barra sulla quale compariranno sette emoticon, sette simboli animati che rappresentano altrettante emozioni convenientemente espresse da mono-bisillabi. Oltre al già noto like, arriverà l’amore love, la risata haha, la gioia yai, la sopresa wow, la tristezza sad e la rabbia angry. In questo modo, secondo Chris Tosswell, responsabile dei prodotti di Facebook, gli utenti avranno “più modi per celebrare, commiserare o ridere insieme”. Le nuove icone emotive daranno “più possibilità di esprimere una reazione a un post, in maniera semplice e veloce”. Tutto bello, ammiccante e divertente.

Benvenuti nella società delle Junk emotion – emozioni semplici, chiare, poche e uguali per tutti. Perché sforzarsi di trovare le parole giuste per descrivere un sentimento quando si può attivare una bella emoticon già pronta, disegnata così bene che – siamo sicuri! – tutti la troveranno simpatica. E poi il numero ridotto facilita la scelta. Poche semplici emozioni che ci guideranno anche nella vita quotidiana e che, finalmente, saranno sempre le stesse. Finite quelle complicazioni inutili e decadenti dove si cercava il mistero di una emozione attraverso metafore sottili – la tristezza che avvolge come il miele di Guccini, i sottili dispiaceri di Battisti, le lucide follie di Vasco, le gradazioni di Flaubert, le impalpabili tessiture di fumo di Musil. Siamo finalmente arrivati al fast food dello scambio emotivo. Nel mondo di Facebook le emozioni saranno poche, semplici e dirette. Non costeranno nessuna fatica. Basterà un click. Ma, soprattutto, ognuno avrà le stesse emozioni. Così nessuno si sbaglia e non si fanno ingiustizie. La faccina soddisfatta di Yai è troppo carina. Quando la uso so che piace sempre! Ma anche Angry, la faccina arrabbiata, che occhietti stretti! Come farò a non essere simpatico se mi esprimerò con queste emozioni. Come il viso nobile di V per Vendetta di Alan Moore, saremo tutti uguali e tutti perfetti.

C’è qualcosa che non va …

Un paio di anni fa, nel geniale Lego Movies di Phil Lord e Cristopher Miller (Warner Bros), gli omini di plastica vanno al lavoro in una parodia della prima scena di Metropolis: gli ometti non hanno vere espressioni ma montano, in ogni circostanza, una testa diversa che esprime una emozione stereotipata. E sono tutte espressioni fantastiche (awesome)! L’emozione, momento privato, diventa un mattoncino Lego che funziona proprio perché è un elemento standardizzato, con forma, colore e struttura sempre uguali. Si comunica perché si è uniformata la lista dei termini con i quali si comunica: dal pensiero unico, all’emozione unica. Facebook ci rende uguali e quindi possiamo finalmente capirci! La comprensione diventa possibile perché si uniforma che cosa e come si vorrebbe comunicare. Non è una novità, ogni linguaggio funziona in questo modo, da un lato apre nuovi orizzonti, dall’altro delimita un paesaggio semantico. Ogni lingua ritaglia la realtà proprio perché la delimita in un certo modo.

Con le nuove reaction di Facebook, però, il processo si estremizza e riguarda una parte molto intima del nostro essere umani. Ma ci si è arrivati per gradi. Prima, negli anni ottanta, i nerds inventano le emoticon a forza di caratteri di interpunzione, un supporto espressivo che gli smanettoni informatici, poveri di lessico sentimentale, ma ricchi di inventiva, aggiungono ai messaggi di testo. Poi, con la diffusione di Internet e degli smartphone, arriva l’esplosione delle emoticon vere e proprie su Whatsapp, Messenger e Facebook. E guardate che chi scrive ne fa un uso e abuso continuo! Quante volte una emoticon a pollice alzato mi ha salvato da una conversazione noiosa? Quante volte una emoticon mi ha permesso di esprimere una generica quanto non impegnativa empatia? E quante volte la semplicità delle emoticon consente all’interlocutore di riempire i puntini di una comunicazione progressivamente più vuota, semanticamente fragile, personalmente vaga? Non vogliamo impegnarci nella ricerca di una parola esatta che potrebbe rivelare la nostra natura o svelare il vuoto dalla nostra parte della tastiera. In fondo, se le emoticon sono simboli per le nostre emozioni private, lo sono sotto forma di maschere che, appunto, rivelano coprendo. Diceva George Bernard Shaw che Inghilterra e Stati Uniti erano due nazioni divise da una lingua comune.

Questa ideografia del sentimento però ha un rischio. Le emozioni che si possono esprimere sono selezionate e condivise a monte da chi gestisce le app più diffuse. Tante emozioni restano fuori e quelle che sono state selezionate diventano improvvisamente più usate e quindi, per definizione, più sentite da milioni di persone. E così, chi controlla le applicazioni informatiche decide la tavolozza emotiva che possiamo usare per esprimerci online o su Facebook. L’uso collettivo ne legittima e nega l’esistenza. Digito ergo sum. Pedanti considerazioni di un nemico della tecnologia? Forse no. La tecnologia e i media non sono neutrali per quanto riguarda il funzionamento della nostra mente. Un esempio celebre è l’influsso che i media in bianco e nero hanno avuto sui sogni delle persone. Nel secolo scorso gran parte dei sogni era priva di colore, come mai? Perché le persone passavano molto tempo a guardare film, programmi televisivi e fotografie in bianco e nero. Noi pensiamo che i colori dell’arcobaleno siano sette, come mai? Ce lo ha detto Newton e generazioni di persone si sono fidate al punto che oggi tendiamo, effettivamente, a vederne sette.

D’altronde è una tendenza diffusa. La tecnologia, come una gruccia, da un lato ci potenzia e dall’altro indebolisce alcune capacità naturali. Molti hanno notato come, generazione dopo generazione, il modo di ragionare tenda a uniformarsi a Google – il cosiddetto “Google Effect” che nel 2011 era stato analizzato da una triade di università americane (Columbia, Wisconsin e Harvard). Un recente studio ha sottolineato la cosiddetta “amnesia digitale” causata dall’uso continuo di smartphone e anche se alcuni filosofi, come David Chalmers e Andy Clark, si sono spinti a considerare gli smartphone come vere e proprie estensioni della mente, il fatto è che oggi l’esercizio della memoria è molto ridotto. La memoria umana assomiglia sempre di più al motore di ricerca più diffuso al mondo. Si propone una parola chiave, si procede per associazioni, si selezionano i primi risultati e si procede oltre, nessun bisogno di approfondire il senso delle cose.

Insomma, non è detto che l’accesso potenziale a molta informazione, ci renda veramente più intelligenti. Informazione non è significato e noi siamo macchine semantiche prima che macchine sintattiche come i calcolatori. Più informazione non è, necessariamente, più significato. È la tesi, controversa ma significativa, sostenuta da Nicholas Carr nel celebre articolo del 2008, “Google ci sta rendendo stupidi?”. L’uso di Google e Facebook e tutti gli altri strumenti di Internet starebbe modificando il modo con il quale leggiamo, pensiamo e, persino, la percezione che noi abbiamo di noi stessi e del mondo. Le reaction di Facebook non sono altro che un ulteriore passo verso la riduzione della persona a nodo per elaborare molta informazione e poco significato. Non sto criticando, sto osservando. In fondo, già Platone nel Fedro si lamentava dei rischi connessi all’introduzione di una nuova tecnologia, la scrittura, che minacciava la memoria e l’arte di esprimere oralmente i propri pensieri. Un luddismo fanatico è sospetto, ma non sempre è infondato.

La mente umana modula le proprie funzioni e capacità sulla base delle esperienze, degli strumenti e degli esempi a sua disposizione. Le reaction di Facebook colonizzano un ulteriore aspetto della mente umana – emozioni e valutazioni. Non possiamo ingenuamente pensare che introdurre sette faccine stereotipate usate da milioni di persone non abbia un effetto sul modo in cui tutti valutano e provano emozioni. Ci spostiamo sempre più in una dimensione di ipersemplificazione e sintesi brutale che da Facebook potrebbe riversarsi nella nostra quotidianità.

È significativo che sia diventato progressivamente più facile costruire un robot dotato di emozioni simili a quelle umane. Il fatto è che le emozioni umane subiscono un processo di progressiva semplificazione. Circola una battuta nel campo dell’Intelligenza Artificiale a proposito di Hiroshi Ishiguro, il creatore di una serie di androidi che cercano di imitare singoli esseri umano detti geminoidi. Da un lato il suo geminoide gli assomiglia sempre di più, dall’altro è lui ad assomigliare sempre di più al suo geminoide.

Le emozioni costituiscono una fine trama di valori che gli esseri umani stendono sul mondo e sulla loro vita, non sono semplici reazioni comportamentali suscitate da stimoli innati. Non sono solo Yai, Like, Wow, Sad, Angry, Love e Haha. È vero, condividiamo molte strutture neurali con i vertebrati, ma possiamo veramente ridurre lo spettro emotivo umano alle emozioni di base così care ai primi modelli della psicologia, alle teorie di certi neuroscienziati attuali e ai film della Pixar? In fondo, anche i colori primari sono solo tre, ma quante sfumature siamo in grado di cogliere e quanto diversa può essere la stessa sfumatura! Le emozioni sono il colore della vita. Le basi neurali sono la scintilla necessaria ad accendere il fuoco delle nostre passioni, ma le nostre passioni non bruciano per produrre configurazioni neurali, ma per le cose che compongono la nostra vita: altre persone, risultati, sfide, obiettivi. È trascorso quasi un secolo e mezzo da quando, nel 1884, William James si chiedeva “che cosa è una emozione?” e tra i suoi tentativi di dare una risposta è rimasta soprattutto una intuizione fondamentale: non esiste una emozione che non sia collegata all’esistenza di un corpo e del mondo circostante. Le emozioni non sono informazione pura, non sono un pensiero astratto. Le emozioni muovono le persone e sono mosse dagli eventi della nostra vita. La ideografia delle emozioni, quando è disincarnata dal mondo, diventa puro simbolo, una sorta di prostituzione semantica secondo la definizione di Robert Pirsig: qualcuno vi promette qualcosa e, alla fine, vi ritrovate con qualcosa di meno. In questo caso, la falsa promessa delle reaction di Facebook è poter esprimere e quindi provare junk emotion che, come il junk food, ci fanno gola, ma non ci nutrono. Usare i simboli della comunicazione senza che abbiano il significato. Alla lunga determina una inflazione del senso.

Chiaro, Facebook non ha l’obiettivo di rendere inautentica la sinapsi emotiva tra le persone. Facebook vuole soltanto sfruttare ma perché Facebook dovrebbe avere questa pretesa? In fondo è pur sempre anche un’azienda che fattura grazie alla pubblicità. Si differenzia il prodotto in quei mercati in cui il consumatore desidera un prodotto differenziato e, in questo caso, ricerche di mercato avranno mostrato il desiderio degli utenti di poter esprimere emozioni stilizzate, simpatiche e standardizzate. Ma la mancanza di una intenzione non significa che non vi sia un effetto sulla sfera emotiva collettiva.

E un po’ mi dispiace (sad) e mi sorprende (wow), vedere le emozioni ridotte a pochi bottoni colorati. Non sono contrario del tutto (angry), e magari riuscirò anche a usarle con efficacia (yai) e finiranno con il piacermi (like), ma difficilmente sarà vero amore (love). Eppure, al di là della tastiera e dello schermo, rimane qualcosa che/è dentro me/ma nella mente tua non c’è/capire tu non puoi/Tu chiamale, se vuoi, emozioni.