La socialità rimane la via maestra / Vecchi cattivi

I vecchi cattivi a volte sono anche simpatici, specie quando hanno la faccia tosta di fare certe spettacolari piazzate nelle quali, esprimendo quello che tutti di solito per pudore teniamo dentro, osano affrontare impiegati e commessi maleducati o medici antipatici, e lo fanno con la totale mancanza di senso del pericolo di un bambino che si mette sulle rotaie a fermare il treno. Ce ne sono tanti e li trovi per lo più là dove si assembrano le persone, abitano nelle code in cui la gente aspetta il suo turno per un qualche motivo, insomma stanno nei contesti sociali dove possono, diciamo così, esercitare la loro “arte”. “Prova tu a vivere con un gatto impazzito nello stomaco!” mi ha detto un vecchio ancora stravolto, fresco reduce da una litigata memorabile alla coda dell’ufficio postale. Non ho mai ben capito che cosa intendesse, ma ho sempre interpretato quel suo “gatto impazzito” come la perfetta descrizione del suo stato di alterazione psicologica che, davanti alla prima anche minima difficoltà, scatena il demone della cattiveria.

“Sono vecchio, posso permettermi di dire tutto quello che voglio”, dicono, ed è anche in questo modo che possono rimanere in connessione con la realtà in cui si trovano a vivere. In effetti, una certa furia gratuita, un po’ di sfrontatezza caratteriale, insomma una venuzza di sana follia, ti danno il coraggio di arrampicarti ancora. L’aggressività, dopotutto, è energia e, se tenuta entro i confini delle regole di convivenza, diventa un prezioso stimolo vitale. Un capitolo a parte meriterebbe il tema delle cattiverie sui vecchi in ambito sociale o famigliare, una realtà ancora troppo trascurata a sua volta, causa di tante cattiverie senili, a cui il geriatra francese Robert Hugonot anni fa dedicò La vieillesse maltraitée, Dunod 1998, uno studio essenziale per capire la portata del fenomeno.

La dimensione della cattiveria è in qualche modo consustanziale alla vecchiaia. Un filo di cattiveria, credo, ce l’hanno quasi tutti i vecchi, per varie ragioni molto diverse tra loro. Dagli Scrooge dickensiani, cattivi non si sa perché, così, per il gusto di rovinare il “Racconto di Natale” degli altri, che sono tutti colpevoli soprattutto di essere giovani, alla cattiveria nascosta e subdola del vecchio “captivus” – la tipologia più diffusa - prigioniero di se stesso che non vuole muoversi verso l’altro, verso il mondo, perché ne ha paura, perché non lo riconosce, e lo nega e lo detesta rifiutandosi di praticarlo. Vivere “con cattiveria” o “in cattività” sono evidentemente prospettive molto diverse, e per capirle fino in fondo servirebbe un carotaggio psicanalitico.

Ma da vecchi, in realtà, poco importa da dove viene la cattiveria, se da una vita di frustrazioni o da uno squilibrio affettivo vissuto nell’infanzia (vedi qui). A chi è vecchio oggi serve innanzitutto sapere come affrontare il suo presente disarmonico, come aggredire il tarlo che cerca di svuotare il benessere della vita nella sua fase più fragile. C’è poco da smontare e rimontare la macchina, quando comunque bisogna “avanzare”, ad ogni costo.

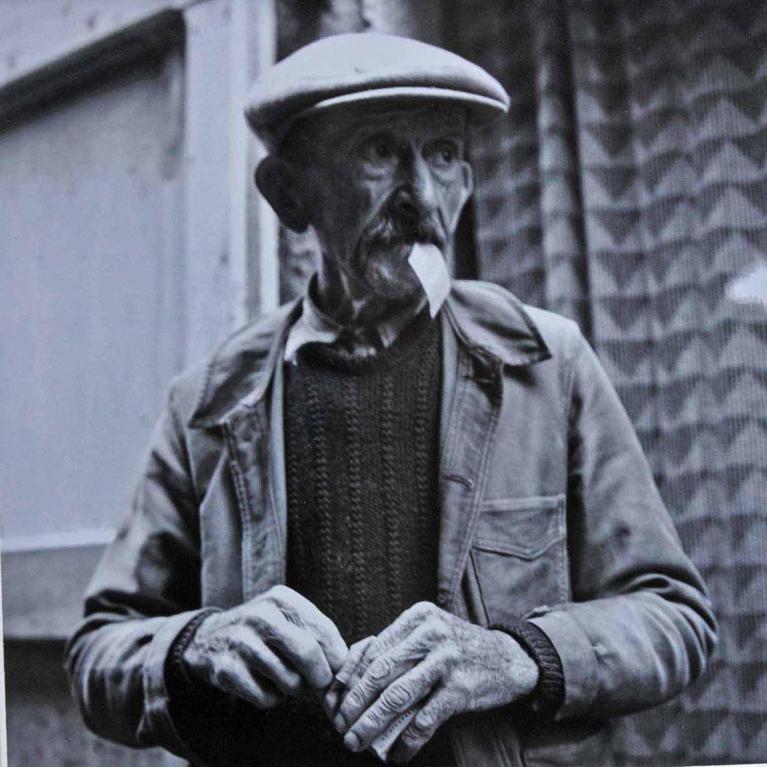

Ph Vivian Maier.

Se, vista l’età, si pensa di avere conosciuto ogni esperienza possibile, ogni emozione, se, conseguentemente, tutto l’orizzonte prevalente della vita si riduce alle piccole incombenze quotidiane, come fare la spesa, il rischio di un calo delle soglie di tolleranza verso gli altri è molto forte. Il vecchio captivo, pensando di averle viste tutte, si trincera dietro al suo muro dove si accontenta di aspettare, magari filosofeggiando con l’omino di Altan dai colori pastello azzurro-verdino che, accennando a un passo di danza, dice: “Quello che mi spinge, nella vita, è che finisce.” (“Espresso”, 5 aprile 2017). In questa asfissia esistenziale, tremenda, ogni desiderio viene ucciso e la “cattività” prende il sopravvento sulla “cattiveria”. Succede quando si “uccide” la curiosità, quella che Massimo Ammaniti descrive come uno zoom che mette a fuoco persone, esperienze e stimoli, facilitandone il ricordo; un antidoto proprio della vecchiaia che può rendere più piacevole l’ultima stagione della vita. (La curiosità non invecchia, Mondadori 2017, p.108)

Mentre il tipo Scrooge, in fondo, sia pure a modo suo, accetta di interloquire con il prossimo, il vecchio captivo non si sposta, non azzarda variazioni, è come imprigionato in una sorta di esoscheletro che lo muove in una meccanica stabilita e inesorabile, che gli impedisce di sottrarsi a una passività arresa e di ricostituirsi di volta in volta, lasciandosi andare al flusso delle continue novità, e mantenere il tono muscolare dell’Io.

Molte delle tensioni psico-emotive riguardo alla vecchiaia discendono dalla modalità di percezione che abbiamo della morte. E forse anche la cattiveria è una reazione, più o meno inconsulta, all’idea della morte che ci attanaglia per tutta l’esistenza e che in vecchiaia si incarna. I nostri equilibri consueti si scompensano, si va fuori dalle righe tracciate nel tempo, perché monta un’angoscia globale, il “rumore bianco” del grande romanzo di Don DeLillo, che ci opprime ci stuzzica e ci provoca, sempre più, e noi, in modi più o meno scomposti, reagiamo e quando sentiamo avvicinarsi la fine tiriamo fuori un’ulteriore forza, che sino a quel momento era rimasta sommersa, e con il colpo di reni (reattivo o remissivo) della cattiveria proviamo a fare i conti con la morte che sta per arrivare, magari con le sembianze di “un gatto triste che si strofina il culo lurido contro il mio polpaccio, mi lecca le mani, mi graffia la faccia, mi chiede da mangiare; e io glielo do.” (così uno dei Volti nella folla di Valeria Luiselli, La nuova frontiera 2015, p.92)

“Un po’ di possibile, altrimenti soffoco” diceva Gilles Deleuze parlando della potenza creativa del desiderio. Ma che cosa è possibile per chi chiude la porta al mondo e se la apre è solo per produrre aggressività impulsiva? Il vecchio captivo è certamente la dimensione più pesante della vecchiaia, quella in cui la sconfitta è autoinflitta e ce la si prende con quell’elemosina di pensioncina con cui “cosa vuoi mai ‘desiderare’?”.

In montagna può capitare di trovarsi in stallo aggrappati alla roccia, mani e piedi, con la paura, mai conosciuta prima, di muoversi, di andare su o giù. E devi andare, perché lì non puoi stare, o sali o scendi, da lì ti devi schiodare, se no puoi farti molto male. E da giù ti gridano di scendere, con le buone per non farti agitare o con le cattive per scuoterti. Ci si può sentire così da vecchi ed è per questo che la socialità rimane la via maestra, una socialità anche minima, pur che ci sia. Solo mescolandosi agli altri nello scambio umano l’individuo con-divide la sua sorte e può sopportarla. Con gli altri riesci ad accettare la tua imperfezione e puoi fare i conti degnamente con la “perfezione” della morte.

Certo, in una società tremebonda come la nostra, la socialità non è un frutto che basta staccare dall’albero. È qualcosa che va costruito ogni giorno sfidando i fattori disgregativi che lavorano di concerto a pieno ritmo: disuguaglianze economiche, instabilità della governance mondiale, collasso dell’ambiente, mass media orientati dal profitto; tutte cose da cui viene il nostro star male e tanta parte della microconflittualità quotidiana. Qui dentro, in questo quadro angoscioso di disagio, il crescente disagio di una civiltà ormai molto provata, gli individui più vecchi, sempre più numerosi, con le loro risorse economico-culturali troppo spesso flebili e incerte, dovrebbero creare il tessuto di relazioni sociali dove vivere il più possibile in equilibrio e serenità. Diciamo che è una bella scommessa. Viene da incattivirsi.

Non basta, c’è anche chi ravvisa un incattivirsi generalizzato come effetto della contemporaneità malata, del mondo dominato da un atteggiamento di “solidarietà negativa”. Lo sostiene, citando Hannah Arendt (“Repubblica-D”, 9 settembre 2017), lo studioso anglo-indiano Pankaj Mishra, autore, piuttosto allarmato, di Age of Anger. A History of the Present, (prossimamente da Mondadori).

Nell’odierno “mercato” dell’invecchiamento c’è più domanda che offerta, ci sono molte più nuove esigenze degli individui che la società, impreparata, non riesce ancora a soddisfare. A ognuno tocca trovare da sé la giusta via. Il pericolo è di cadere nel “mondo degli anziani” dove la vecchiaia viene ridotta a una prevalente questione di salute; la sanità, per fortuna, non è l’aspetto principale che interessa la grande massa dei vecchi italiani per il semplice fatto che più del 60% di loro dichiara di essere in buona salute (Annuario Istat del dicembre 2016). Ma il cuore laico che mi ritrovo mi impedisce anche di considerare la “via spirituale” come un esercizio facilmente praticabile di fronte alla vecchiaia concreta e immediata. Sono ambedue prospettive fuorvianti nella misura in cui i vecchi non sono osservati come degli esseri umani a tutto tondo, ma come persone “bisognose di”.

Ah, poter dire in vecchiaia, con Oliver Sacks: “Più di tutto, sono stato un essere senziente, un animale pensante, su questo pianeta bellissimo, il che ha rappresentato di per sé un immenso privilegio e una grandissima avventura.” (Gratitudine, Adelphi 2016, p.29) Diciamo che sarebbe una bella meta. Ma la cattiveria a volte si frappone, ti lega le mani. Andarsene, staccarsi da quella morsa e affidarsi al viaggio, la vera condizione in cui fisicamente si può vivere nella continuità del cambiamento. Antonella Anedda, in un suo pezzo bellissimo (Il mondo fluttuante), ricordava questa riflessione di Montaigne e quella analoga di Basho: “Chi accoglie la propria vecchiaia con in mano le briglie del cavallo, ogni giorno fa del viaggio la propria casa”. Ecco: viaggiare, nel mondo e con la mente, per rimettere in gioco il proprio Io, via dalle catene della cattiveria.