Arles: Diane Arbus, omosessualità e altri travestitismi

Les Rencontres de la photographie d’Arles sono giustamente noti come un appuntamento imperdibile per chi è interessato alla fotografia e ai suoi molteplici significati. Diversamente dalla maggior parte dei festival fotografici, Les Rencontres, con il loro numero impressionante di mostre, non puntano solo sulle belle o buone fotografie. Da oltre cinquanta anni – e anche l’edizione 2023 non tradisce le aspettative – il festival di Arles si propone infatti come una cassa di risonanza delle problematiche politiche e sociali più significative, riferite sia alla contemporaneità sia al passato. Ciò non esclude che offra anche una interpretazione degli sviluppi estetici, tecnici e linguistici del mezzo fotografico, né che manchi una rivalutazione o una rilettura di alcuni maestri storici della fotografia. Non a caso al Palais de Archevêché si trova infatti una grande mostra dedicata a Saul Leiter (1923-2013), dove la curatrice Anne Morin presenta, correttamente, non solo le sue fotografie, ma anche le sue opere artistiche, dato che l’autore definiva la pittura il suo primo amore. Mentre la Fondazione Luma, per celebrare il centenario della nascita di Diane Arbus (1923-1971) propone un’ antologica chiamata Constellation: titolo indicativo per una mostra che si presenta come un’installazione immersiva e labirintica di grande impatto visivo, dove le immagini di questa grande autrice non sono suddivise sulla base delle sue ricerche tematiche, ma proposte come una costellazione di opere singole che lo spettatore è invitato a scoprire creando libere connessioni e collegamenti mentre si aggira di qua e di là come un flâneur. Un’impostazione che ha francamente diviso il pubblico tra entusiasti e detrattori di quest’allestimento senz’altro innovativo, ma basato su un approccio più emozionale che critico.

Per evidenziare come questo festival sia capace di andare oltre una logica strettamente fotografica farei l’esempio di una delle sue mostre più “anomale”, ovvero Casa Susanna (Espace Van Gogh, catalogo: Isabelle Bonnet, Sophie Hackett, Susan Stryker, Casa Susanna, Édition Textuel, 2023): qui non sono esposte foto d’autore, eppure questa mostra, oltre a offrire uno spaccato umano e sociologico di grande interesse (e quasi commovente), evidenzia l’importanza della fotografia, intesa sia come testimonianza, sia come strumento di relazione. Vi è anche una strana analogia con le circostanze fortuite del ritrovamento delle opere di Vivian Maier, scoperte grazie all’acquisto in blocco di una cassa zeppa di oggetti disparati tra cui centinaia di negativi e rullini. Infatti anche delle vecchie fotografie scattate a “Casa Susanna”, e del suo strano mondo, nessuno sapeva più nulla fino al 2004. In quell’anno due antiquari scoprono e acquistano in un mercato delle pulci di New York oltre trecento fotografie scattate fra gli anni ’50 e ’60. Curiosamente, e con loro stupore, queste foto ritrovate, un po’ casalinghe e vernacolari, mostravano esclusivamente uomini travestiti da donne “rispettabili”, eleganti e ammodo, senza abiti o maquillage esagerati in stile cabaret. Infatti i modelli che questi uomini imitavano erano quelli delle signore per bene e alla moda che apparivano su riviste dell’epoca come Ladies’Home Journal: un periodico dove veniva proposto un modello femminile “chic”, classico, sobrio e discreto come quello che dovevano adottare le signore della buona società per essere in perfetto pendant con i loro consorti della middle class americana.

Quale storia nascondono e rivelano tali bizzarre e intime fotografie di un universo clandestino, nato e cresciuto in un’epoca in cui l’omosessualità e il travestitismo erano considerati una “devianza”, una malattia da curare a suon di elettrochoc, lobotomie o dosi massicce di ormoni? Chi erano questi signori che si vestivano da donne eleganti? Sappiamo ora, grazie alle attente ricerche dei curatori, che si trattava di uomini spesso sposati, buoni padri di famiglia, tutti appartenenti alla classe media bianca: ingegneri, giornalisti, avvocati, funzionari nelle agenzie federali… Tra loro figura addirittura il fratello della grande fotografa Lee Miller, pilota di linea, pioniere dell’aviazione americana e figura eroica nella Seconda Guerra Mondiale. La loro oasi nascosta era appunto “Casa Susanna”, cioè una grande villa con giardino che si trovava nella campagna di Catskill, a sole due ore di distanza da New York. La casa apparteneva a una certa Marie che aveva sposato l’argentino Tito, in quale però, in vesti femminili, amava farsi chiamare Susanna. E come Susanna invitava nei fine settimana o durante le feste un nutrito gruppo di amici che, non appena giunti lì, si liberavano dei loro abiti maschili per ripresentarsi felicemente in vesti di donne. Lì si fotografavano gioiosi, in gruppo, liberi di esprimere il loro lato femminile e trovarsi tra simili, di intessere rapporti di amicizia e non sentirsi emarginati o perseguitati dalla società repressiva dell’epoca. Lì si facevano ritratti in posa per dimostrare la perfezione e l’eleganza dei loro look, oppure in momenti quotidiani, come nell’immagine di una “signora” che lava i piatti con un bel grembiulino dai bordi vezzosamente arricciati. Le fotografie – soprattutto polaroid che non dovevano passare attraverso lo sguardo indiscreto di uno sviluppatore – divennero quindi per loro uno strumento basilare di allegria e socialità: festosi se le scambiavano tra loro e commentavano la buona riuscita delle loro mise. E noi stessi oggi, osservando queste immagini, possiamo renderci conto di quanto fosse autentica e intensa la loro felicità di poter stare assieme sentendosi signore. Assieme, sotto la guida di Susanna e Marie, fondano addirittura un giornale clandestino – “Transvestia” – con testi e fotografie. Proprio grazie ai testi di “Transvestia” e alle fotografie che corredano le pagine, si entra nell’universo intimo e clandestino di Casa Susanna, tra chiacchiere tra amiche e ritrovi in giardino. In un numero del 1963 di questa rivista si trova scritto, ad esempio: «Le donne sono da lungo tempo le guardiane della femminilità (…). Sono loro i nostri professori e noi, le loro allieve». Ribelli e tenaci, li possiamo oggi considerare un esempio significativo nella storia LGBTQIA+ americana. Ma la loro vicenda mette in luce anche l’importanza della fotografia come strumento indispensabile di conoscenza e memoria per noi oggi: senza queste fotografie fortuitamente ritrovate (e senza i testi di “Transvestia”) noi di questo mondo non avremmo saputo nulla. Ma c’è di più: nella loro condizione di clandestinità, in cui gli incontri di Casa Susanna dovevano rimanere segreti, questi “uomini-donne” scoprivano nella fotografia una sorta di attestato di esistenza e di concretezza della loro condizione. Le fotografie scattate e scambiate, infatti, “dimostravano” che il loro mondo non era soltanto un sogno evanescente, ma una felice, per quanto celata, realtà.

Riflettendo oggi sulla vicenda di Casa Susanna e di “Transvestia” possiamo però anche renderci conto delle contraddizioni che la insidiavano dall’interno. Infatti, questi uomini, che si ribellavano contro i miti della virilità, si rivelano incapaci di comprendere come il loro ideale femminile fosse costruito dal mondo maschile e patriarcale dell’epoca, dall’esigenza sociale di relegare le donne in una posizione subalterna e “controllabile”. Nel corso degli anni Susanna – leader del gruppo – rifiuta e s’indigna contro le nuove silhouettes androgine che si stanno via via imponendo alla fine degli anni Sessanta. Questo cambiamento di mentalità e di gusto mette infatti in discussione proprio i modelli femminili da loro tanto amati e imitati. E infatti sarà proprio il femminismo, oltre alle inevitabili vicende della vita, a mettere definitivamente in crisi questo gruppo di amiche-amici. Loro, che si sentivano un po’ donne, erano certamente non accettati dalla società dell’epoca che gli impediva di esprimere liberamente quel lato femminile a cui davano un’intima e profonda importanza. Ma non potevano capire, perché non li vivevano sulla loro pelle, le discriminazioni, gli atteggiamenti misogini e i ruoli imposti alle donne, cui queste ultime si stavano sempre più ribellando. Per i frequentatori di “Casa Susanna” travestirsi da donne, copiarne i modelli, era una libera scelta, un gioco, un’effrazione rispetto a un ruolo maschile a sua volta stereotipato e impositivo. La loro frase: “Le donne sono da lungo tempo le guardiane della femminilità” manca infatti di un’aggiunta: “di una femminilità imposta dagli uomini nei secoli”. In un ultimo testo scritto da Susanna in occasione del centesimo numero di “Transvestia” – e siamo già nel 1979 – emerge tristemente l’incomprensione e direi l’invidia nei confronti delle conquiste e delle lotte del movimento femminista: «Ho l’impressione che il nostro “alter ego”, le donne, abbiano giocato un brutto scherzo a noi tutte. Elle forzano gli uomini ad accettarle nel loro mondo (…) Ora che la donna occupa il nostro dominio e riprende numerosi attributi e comportamenti maschili il reciproco non esiste ancora» – scrive sconsolata. Secondo Susanna la “liberazione” dei costumi permetteva alle donne di comportarsi come uomini, mentre il viceversa rimaneva ancora un tabù. E per di più, ora a quale esempio di femminilità avrebbero potuto fare riferimento, se le donne stesse avevano scompaginato e messo in discussione i classici modelli cui si erano sempre attenute? Il femminismo però – e qui sta lo sconsolante fraintendimento di Susanna e del suo gruppo di seguaci – non era e non è mai stato esclusivamente basato sul desiderio delle donne di poter occupare ruoli o lavori maschili, ma anche e soprattutto dal bisogno di interrogarsi sulla propria identità e sulla propria immagine da secoli plasmate dal potere e dallo sguardo maschile; di trovare un nuovo modo di sentirsi e di rapportarsi tra donne non più basato sulla competizione ma sulla “sorellanza”.

A tale riguardo appaiono quindi indicative varie altre mostre presenti nel festival, tra cui va senz’altro ricordata l’antologica dedicata a Nicole Gravier, Mythes et Clichés (École nationale supérieure de la photographie) e la mostra collettiva di autrici scandinave Søsterskap, cioè, guarda caso, “Sorellanza” (Église Sainte-Anne). Residente ad Arles, ma vissuta a lungo in Italia, Nicole Gravier, proprio nella serie Mythes et Clichés. Fotoromanzi (1976-1980) mima, trasformando se stessa in protagonista, i romantici e melodrammatici fotoromanzi che trionfavano in riviste a larga diffusione come “Bolero”, “Sogno” o “Noi due”. Giocando tra finzione e autobiografia, tra dolci-amare vicende amorose e situazioni in cui appare sola, l’autrice infila qua e là nelle sue immagini alcuni elementi perturbatori come la copertina del libro Miti d’oggi di Roland Barthes, pagine pubblicitarie destinate al pubblico femminile per avere capelli “morbidi come seta” o reggiseni su cui un uomo poteva felicemente poggiare il capo. Spiazzanti e cariche di sottile ironia, tali opere non solo funzionano come una parodia delle stereotipate vicende amorose proposte dai fotoromanzi, ma riflettono al contempo con humour sui ruoli e sui sentimenti femminili suggeriti dai media dell’epoca. Nella mostra Søsterskap, invece, la danese Jeannette Ehlers propone un video in cui ritratti di donne caraibiche (tre isole dei Caraibi dal XVII secolo al 1917 furono infatti colonie della Danimarca) si sovrappongono in lenta dissolvenza a volti e storie di donne danesi. Tale opera crea così una sorta di corpo unico e comunitario dove la “sorellanza” supera le differenze etniche e di censo. Insomma, né nell’opera di Ehlers né tanto meno in quella di Gravier – quest’ultima spesso inserita nelle mostre e nei libri dedicati a arte, fotografia e femminismo negli anni Settanta – non c’è traccia del “riprovevole” desiderio femminile di assumere ruoli maschili, come invece con rammarico Susanna s’immaginava.

Approfittiamo una volta di più della mostra Casa Susanna per evidenziare come in questo festival, capace di cogliere le tendenze più innovative dell’universo fotografico in relazione ai cambiamenti epocali, emerga una sorta di bisogno di “verità”, di veridicità e di testimonianza, di cui proprio la fotografia sembra riuscire a farsi carico. Dobbiamo tenere conto che ormai viviamo in un contesto sempre più dominato da fake news, realtà virtuali e mondi prodotti da algoritmi e intelligenze artificiali che creano immagini dove pare scomparire ogni distinzione fra vero e falso. Inoltre, alla valorizzazione del pensiero razionale e delle verità proposte da scienziati e studiosi, si sta sempre più contrapponendo l’idea che sia “tutto un imbroglio”. Il credulone che un tempo prendeva per vere delle falsità, oggi ragiona spesso al contrario: di fronte a dati scientifici e a precise informazioni sospetta che siano frutto d’interessi occulti, a cui, con supposta “astuzia” si oppone, sostituendo alla scienza credenze simil magiche, da lui percepite come veritiere, ferree e indiscutibili. Di fronte a questo cambiamento della mentalità collettiva, tutto il dibattito o il fare fotografico basato sull’ambiguità della fotografia come strumento per far credere, finisce sempre di più col risultare marginale. Al suo posto emerge invece un nuovo bisogno di approfondimento dentro storie personali o collettive, dove la fotografia, spesso proposta accanto ad altri media, agisce come uno strumento conoscitivo e critico capace di far riflettere, di mettere in luce realtà intime, misconosciute, mondi scomparsi. Ecco due esempi significativi.

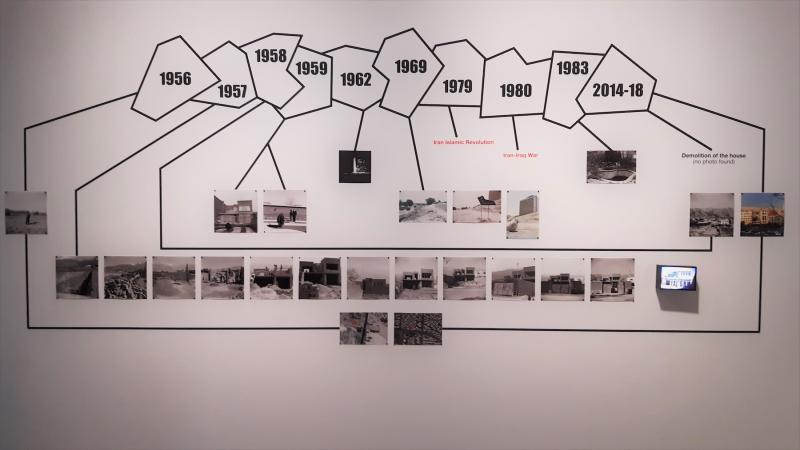

Con la mostra Entre nos murs. Téhéran. Iran 1956-2014 (Croisière) i curatori Sogol & Joubeenn Studio ricostruiscono la storia reale di una famiglia iraniana della classe media e della loro modernissima villetta costruita alla fine degli anni ’50 a nord di Teheran. Una ricostruzione resa possibile grazie a fotografie d’archivio, still life di oggetti ritrovati nella casa, vecchi filmini famigliari, grafici e pure un modellino architettonico.

Fa tenerezza e tristezza vedere queste immagini dove le donne della famiglia potevano ancora scherzare giocose tra loro con pantaloni e capelli al vento, mentre da ogni fotografia riguardante la costruzione della casa emerge l’orgoglio di sentirsi parte di una società sempre più moderna e in espansione economica. Poi tutta la famiglia, con l’arrivo impetuoso della rivoluzione islamica, è costretta precipitosamente a fuggire nel 1979. La casa viene quindi abbandonata con all’interno i suoi oggetti scelti con tanta cura, fino a essere completamente distrutta nel 2014. Tale casa abbandonata diviene quindi il simbolo della forzata perdita del proprio mondo, della propria patria. Certo questa è la storia di una famiglia borghese che rifiutava e temeva l’Islam oscurantista di Khomeini, che credeva nella libertà di un Paese ricco di molteplici tradizioni culturali, etniche e religiose non esclusivamente sciite: tanto per fare un esempio la festa più amata dagli iraniani è Nawrūz, capodanno che segna l’arrivo della primavera, la cui antichissima origine risale allo zoroastrismo.

Allo stesso tempo la vicenda della casa distrutta e della fuga dei suoi abitanti è anche la chiara rappresentazione del dramma di moltissimi iraniani in esilio, i quali ormai costituiscono una vasta, e spesso ignorata, diaspora. A tale riguardo con Soleil of Persian Square (Salle Henri Comte) la giovane Hannah Darabi (nata a Teheran nel 1981 e residente a Parigi), vincitrice con quest’opera dell’ambito premio “Madame Figaro”, indaga, con un approccio in stile documentario, le tracce della presenza iraniana in un quartiere di Los Angeles, chiamato Tehrangeles, tanto è qui numerosa tale comunità. Accanto a queste fotografie dove, guardando con attenzione, si trovano cartelli o scritte in farsi che indicano spesso negozi o ristoranti persiani, l’autrice espone anche le immagini delle copertine delle cassette musicali in voga in Iran tra gli anni ’80 e ’90. Ormai vietata in Iran, questa musica, con i suoi accenti melodici e apparentemente antiquati, non cessa nella diaspora di essere amata e ascoltata con nostalgia perché vicina al cuore di un popolo disperso nel mondo, impossibilitato a tornare nel suo amato paese.

Con queste e altre mostre simili ci confrontiamo così con immagini che si fanno carico di metterci di fronte a realtà misconosciute di ieri e di oggi. Il tutto con un approccio nuovo, dove la fotografia può usare diversi linguaggi visivi nell’ambito di uno stesso lavoro o confrontarsi con altri media. Ciò che conta è entrare in profondità in una storia, immergere lo spettatore in realtà che ignorava, fargli sentire – come in Soleil of Persian Square – tutta la nostalgia di un popolo attraverso la sua musica.

Les Rencontres de la Photographie, Arles 2023. Mostre aperte fino al 24 settembre. Catalogo Actes Sud, € 48. Segnaliamo che, tra le mostre indicate, quella di Hannah Darabi è terminata il 27 agosto e quella di Nicole Gravier chiude il 3 settembre.