Andres Serrano, la scrittura, i volti e la morte / Parole ultime

Certo, l’argomento è tragico e delicato, peraltro riportato alle cronache da recenti casi eclatanti, ma al di là degli aspetti personali e sociali, il tema del suicidio è uno di quelli che turbano perché pongono questioni al limite e che riguardano il limite. Non ci chiediamo tanto, dunque, che cosa spinge una persona a suicidarsi, quali motivi o circostanze, bensì in che situazione si trova una persona, cosa pensa, cosa crede di pensare, nei momenti che precedono immediatamente il gesto estremo? Tanta letteratura e cinematografia ha affrontato il tema, ma qui c’è qualcosa di originale e peculiare: cosa dice, cosa crede di dire nei messaggi che lascia, nelle sue “ultime parole”? E per noi: sono esse anche “parole ultime”?

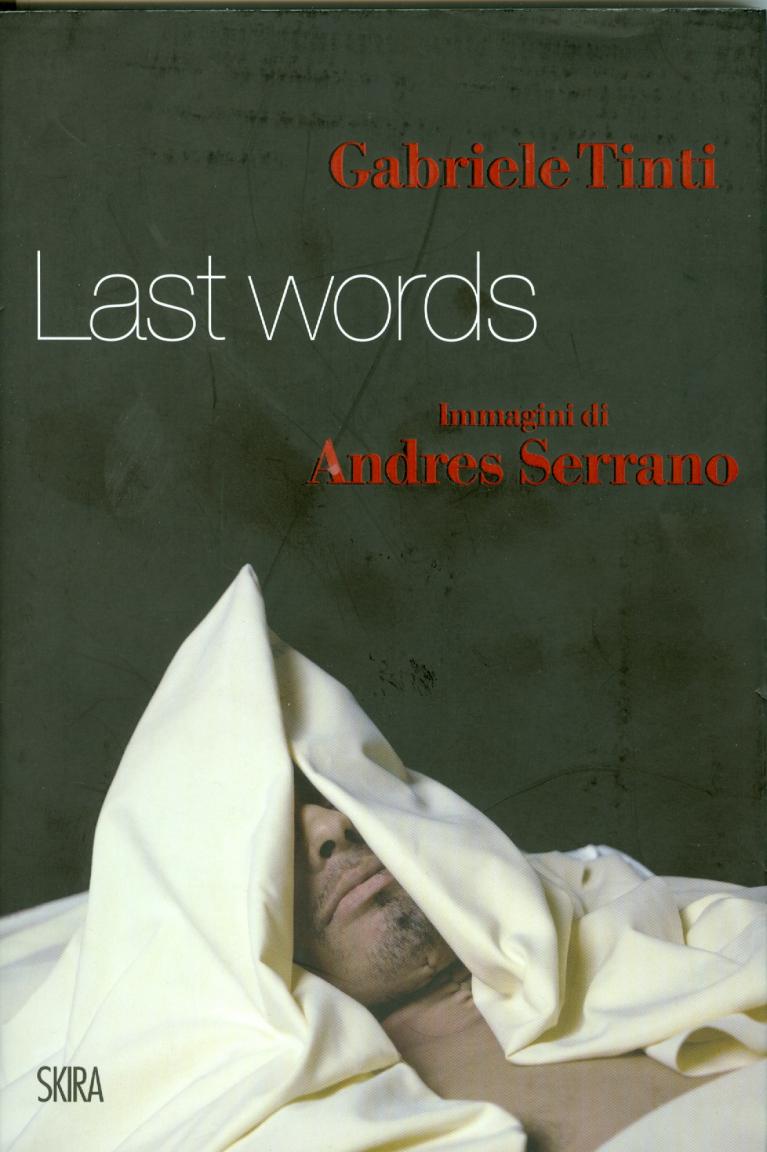

Gabriele Tinti ha raccolto in un piccolo volume, intitolato appunto Last Words (Skira, Milano 2015), alcuni testi di quei biglietti che i suicidi lasciano – a chi? – prima dell’ultimo gesto. Di diversissima lunghezza e tenore, contenuto e tono, a volte sembrano delle poesie, altre delle lunghe tirate assurde o penose. Sì, anche di fronte alla morte si ripresentano tutte le sfumature dell’essere umano. In che senso allora sono “ultime”? Qual è la loro singolarità, come direbbe il filosofo?

Si chiede Tinti: “Fino a quanto un uomo può sopportare? Quanta realtà può accettare?” È dunque un eccesso di realtà quello che emerge? Non potremmo anche chiedere: quanta prepotenza può avere l’immaginario sull’idea di vita che ci facciamo? Ci si uccide perché la realtà ci sopraffà o a causa dell’immaginario che ce ne siamo fatti (o che, forse, non riusciamo a farci)? Comunque sia, queste ultime parole, banali o profonde che siano, sono la traccia di quell’ultimo momento. Ma dunque: perché scrivere? È un modo per dirsi: ancora una, ancora un’ultima parola. Non che questa sarà la decisiva, sarà però quella che resta, che si vorrebbe che restasse. C’è qualcosa di sacro in questo foglietto: la convinzione che non si avrà il coraggio di gettare, di dimenticare queste ultime “mie” parole. (A proposito, dove ha trovato Tinti tutti questi biglietti? Come li ha raccolti? Li colleziona?)

C’è qui una questione che riguarda la scrittura e il suo legame con la morte. Naturalmente vengono chiamati in causa il memento mori, il morire, l’essere-per-la-morte, Seneca, Nietzsche, Heidegger, Cioran, ma a me pare che qui sia in gioco la differenza tra il dire o pensare che si scrive come se fosse l’ultima volta e il farlo realmente. Questa sì che è una prova di realtà, non so se quella che sopraffà o quella che resta. Perché questo voler scrivere qualcosa in quel momento?

Ho letto questi biglietti – la quarta di copertina li definisce significativamente found poems – con questo pensiero. Mi hanno colpito quelli che mi son sembrati nascondere, più che svelare, una risposta. Ne scelgo qualcuno: “Ho tanto freddo, vi prego, fate qualcosa. Non sopporto questa sensazione di vuoto. La mia testa è orribile” – che cosa significa questa ultima frase? “Non ne posso più di essere trattata come se valessi meno di zero, di perdere i miei amici a causa di queste voci” – molti suicidi sentono delle voci. “Perdonatemi se non sono forte. Non ce la faccio più”. “Posso sembrare forte, ma non lo sono, sono come tutti gli altri”. Molti pare, cioè dichiarano che si suicidano perché si sentono traditi. Uno lo fa quasi per la ragione opposta e la sua dichiarazione sembra quasi un lapsus, un errore, forse un non senso: “Ti voglio bene, ma non ce la faccio ad andare avanti senza di lei”. Le frasi, cioè, possono suonare diverse dalle intenzioni dello scrivente: “Seconda ripresa. Spero di farcela questa volta” suona al limite dell’assurdo: perché scrivere “spero di farcela questa (seconda) volta”?

Qualcosa si nasconde nel cuore di queste parole, qualcosa che vale al di là – è anche questo l’aldilà che viene spesso evocato – delle circostanze, delle intenzioni, delle ragioni. È questa la “poesia trovata”?

Consapevole dell’arditezza della sua operazione, letteratura readymade, Tinti ha costruito il libro inquadrando la raccolta in due cornici e mettendo al centro un nucleo di immagini. Le due cornici sono due testi di pensatori illustri come Derrick de Kerckhove e Umberto Curi, che commentano i testi da due punti di vista diversi. Questo “panorama oscuro”, scrive il primo, “esercita su di noi il fascino dell’orrore”, come “qualcosa che si fissa impotenti, che si comprende senza capire"; al limite, nell’ultimo gesto, nella disperazione, c’è perfino della bellezza, “la bellezza nell’atteggiamento che si può adottare prima di suicidarsi”. Queste parole ultime, scrive dal canto suo Curi, “sono un ultimo tentativo di comunicare […] lanciano un appello con la certezza che ad esso non seguirà alcuna risposta, soprattutto perché quella eventuale risposta non troverà più colui che avrebbe dovuto attenderla”; queste ultime parole “dovrebbero insegnarci ad ascoltare le parole che ci vengono indirizzate”, a non “lasciare che una sola parola si perda come un rimbombo indistinto”.

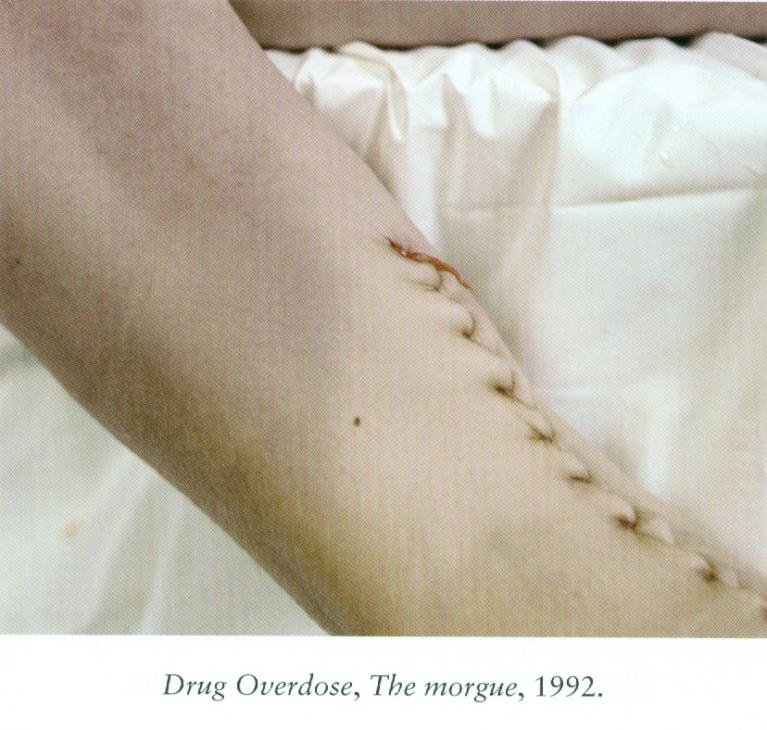

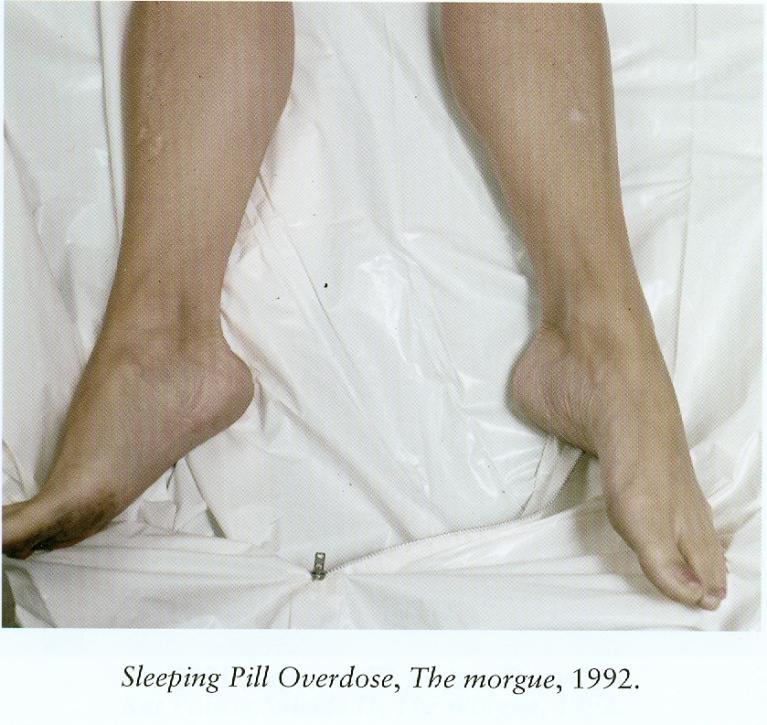

Infine al cuore del libro sta un gruppo di fotografie famosissime della serie della Morgue di Andres Serrano. Tinti non è nuovo a questi accostamenti, ha già scritto poesie ispirate da opere d’arte (La nostalgia del poeta, da opere di De Chirico; Rovine, da opere diverse), le ha presentate con accompagnamento di immagini. Qui l’operazione è diversa: le “poesie” sono trovate, le immagini vengono dopo, ma è l’averle messe al centro la trovata efficace. Nei volti e nei dettagli fotografati leggiamo le parole ultime che abbiamo letto e poi, continuando la lettura dopo le immagini, ci pare di vedere altri volti e altri dettagli.