Giorgio Soavi: le libidini di un innamorato d'arte

La collezione d’arte di Giorgio Soavi cominciò a prendere vita nel 1958, a Zurigo, dove l’allora responsabile dell’Ufficio Progettazioni Speciali della Olivetti era andato per seguire la stampa di un volume che ripercorreva i primi cinquant’anni di vita dell’azienda di Ivrea. Scegliere gli svizzeri Conzett & Huber come stampatori era, in quegli anni, una scelta obbligata se volevi il massimo della qualità. «Tutti gli elementi che fanno di un libro un bel libro erano lì: la bella carta, i caratteri perfetti, la qualità delle foto incisioni, la legatura», ricorderà Giorgio Soavi, letterato, romanziere, saggista, poeta, critico, giornalista, fotografo, collezionista, lui stesso un artista, del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita (1923-2008), in uno dei settantasette racconti che fanno parte di Il quadro che mi manca – imprescindibile “livre de chevet” da anni fuori catalogo e oggi meritoriamente riproposto dall’editore Johan & Levi, con prefazione di Andrea Pinotti – in cui l’autore narra con il suo stile inconfondibile, lontano anni luce dal gergo sibillino dei critici d’arte, incontri, impressioni, consuetudini, e vezzi dei numerosi amati amici artisti che hanno attraversato la sua vita. Qualche nome? Giacometti, Balthus, de Chirico, Sutherland, Folon, Steinberg, Guttuso.

Finito il lavoro giornaliero in tipografia, controllati i fogli di macchina, Soavi va a zonzo per la città, visita la Kunsthaus, passa ad ammirare gli inattesi maestri appesi nelle sale da pranzo della Kronenhalle – dove, prima di diventare un’eccelsa istituzione gastronomica zurighese, James Joyce, rifugiato in Svizzera durante la prima guerra mondiale, andava a mangiare la zuppa preparata da Frau Hulda Zumsteg – infine capita in una libreria in Overdorfstrasse dove scopre che sono in vendita due acqueforti di Giacometti il cui prezzo, segnato a matita sul retro, è rispettivamente di dodici e diciotto franchi. Ci pensa. Si strugge. Me li posso permettere? Non sa decidersi: l’uno o l’altro? Poi, la folgorazione: «Mi resi conto che se avessi mangiato un panino al formaggio invece di fare un pasto completo avrei potuto acquistarle entrambe: la mia piccola collezione d’arte cominciò così».

Arte come cibo necessario per vivere

Da allora la biografia di Giorgio Soavi, moderno dandy, si incrocerà con quella dei maggiori artisti del Novecento grazie soprattutto al suo ruolo di scopritore di talenti, inventore delle celebri agende Olivetti, aristocratico ideatore di raffinati libri d’arte. Biografia che darà origine a un “catalogo” di incontri irripetibili, nati e cresciuti all’ombra dell’atmosfera che si respirava intorno all’azienda di Adriano Olivetti dove Soavi, alla fine degli anni cinquanta, era sbarcato imponendo, da subito, il suo genio artistico.

È Milton Glaser (1929-2020), icona per generazioni di giovani grafici, l’inventore, fra i mille progetti, del logo I Love New York, a parlarne con nostalgia: «Con Giorgio era impossibile fare lavori mediocri. Aveva il tocco magico di affidare il compito su misura a ognuno dei designer con i quali lavorava, inventando progetti di cui era l’ispiratore. È stato in assoluto il miglior art director con cui abbia mai interagito, anche se lui si è sempre schernito. Il mio lavoro con Olivetti, ma per essere più precisi con Giorgio Soavi, è stato, letteralmente, un periodo d’oro che ha riverberato sulla mia vita influenzandola in mille modi, sia professionali che personali. Giorgio era uno che credeva profondamente nel motto di Diaghilev: “stupiscimi”, che era il fondamento del suo lavoro. Soavi vedeva l’arte e i suoi prodotti allo stesso modo in cui un animale vede e divora il cibo necessario per vivere».

Cassiere, correttore di bozze, cantante di night

Prima di allora, in gioventù, alla fine della guerra, per sbarcare il lunario, Soavi si inventa assistente d’una impresa per la bonifica dei canali, cassiere in un ufficio americano d’occupazione, correttore di bozze, persino cantante di night-club (al Gran Caffè Berardo di Roma): «Avevo una bella voce», ironizzava. La sua fama di cantante “alla Sinatra” raggiunse Milano e l’Embassy Club dove si trasferì armi, bagagli e repertorio. I suoi pezzi forti erano I’Il Be Seeing You, In The Blue of Evening, Put Your Dreams Away, The One I Love.

Ma la musica non è il suo obiettivo, ci vuole provare con la scrittura. Ma come? Dove? Per una di quelle coincidenze astrali che ti cambiano la vita, lo prendono a fare il correttore di bozze nel quindicinale di “Lettere, Scienze, Arti, Musica” Il Mondo, non il settimanale di Pannunzio, bensì quello che ebbe vita breve (dall’aprile del 1945 all’ottobre del ’46) diretto dam Alessandro Bonsanti, fondato assieme a Arturo Loria, a cui parteciperà anche Eugenio Montale. «Forse non sono stato un grande cantante da night», confessava Soavi, «ma in quanto correttore di bozze offrii davvero il peggio di me. Mi sfuggivano refusi clamorosi. Gli autori degli articoli mi consideravano un’epidemia». Era, comunque, un modo tutto suo per avvicinarsi alla scrittura.

Quando Soavi arrivò in redazione, Il Mondo di Bonsanti stava per chiudere i battenti. Certo è che il suo pur breve soggiorno non fu senza conseguenze tragicomiche. Allora il giornale si stampava con la composizione a caldo (a piombo), con le pagine legate. Soavi, come segretario di redazione (improvvisato, diciamolo pure), ne seguiva la fattura, prima insieme a Alessandro Bonsanti, poi da solo. Fu allora che gli capitarono delle disavventure con pagine che contenevano scritti di Montale che, per ben due volte, caddero a terra con un gran volare di lettere rimesse a posto alla rinfusa. Così una volta uscì una poesia di “Eugenio Mentale”, un’altra volta di “Eugenio Pontale”. Lo chiamarono: Senti, cosa vogliamo fare con questo Montale? Lo vogliamo distruggere, lo lasci perdere, o ti metti a correggere le bozze sul serio? «Riuscii a convincerli che non era colpa mia, che io le bozze le correggevo bene, ma che quel tipografo...». Poi accadde una terza volta. Ma ormai in redazione erano rassegnati e nessuno brontolò più.

Poi Firenze sbiadì. Il comitato di direzione si disgregò definitivamente con la partenza di Montale per Milano, alla volta del Corriere della Sera. E fu come se una pietra tombale fosse calata su Firenze, ormai museo di se stessa. Soavi lo seguirà di lì a poco. «Ero andato in Toscana per amore della letteratura e perché mi avevano trovato un posto. Volevo lavorare con i letterati, gli scrittori perché anch’io volevo diventare uno scrittore, ma la Toscana è uno specchio che si guarda volentieri, ma ahimè, la vita è un’altra cosa. Lì tutto è troppo stupendo, è troppo imbambolato, ci si lascia vivere, ma uno deve fare la propria corsa e lì non credo si possa fare, certamente non per quanto mi riguardava. Così me ne sono andato».

Il modello Lionni

Ho conosciuto Giorgio Soavi nel 1980, l’anno in cui era uscito un suo romanzo, Sogni di gloria, la storia di un artista, tale Paul, che al culmine del successo, senza un motivo apparente, pianta tutto, America, prestigio, carriera, amici, e si trasferisce in un paesino della Toscana alla ricerca della propria identità, verso quei sogni di gloria che, almeno una volta nella vita, ognuno di noi ha inseguito più o meno furiosamente. Proprio come era accaduto, nella realtà, a un grande amico di Soavi, Leo Lionni (il Paul del romanzo), pittore, scrittore, illustratore, art director della rivista Fortune e dell’intero gruppo Time-Life, che una bella mattina, piantati baracca e burattini, si trasferisce dalla frenesia di New York, la città che non dorme mai, alla sonnacchiosa, ma più a misura d’uomo, Radda in Chianti.

Con Lionni, raccontava Soavi, era stata amicizia a prima vista: «Oltre ad essere una persona eccezionale era anche incoraggiante da un punto di vista pratico: parlava italiano. E poi mi entusiasmavano i personaggi che conoscevo tramite lui: Calder, Shahn, Steinberg. Lionni era un uomo che faceva due cose contemporaneamente: ordinava il lavoro degli artisti che lavoravano per lui, ma al tempo stesso era un artista. Questa doppia figura di organizzatore potentissimo e di artista mi aveva colpito tanto da pormi quell’uomo come modello. Tutto della sua vita era affascinante, soprattutto la casa, gli oggetti, i disegni». Neanche dirlo, due anime gemelle: nel lavoro, negli oggetti, nei disegni e nella casa, appunto.

Via Santa Cecilia

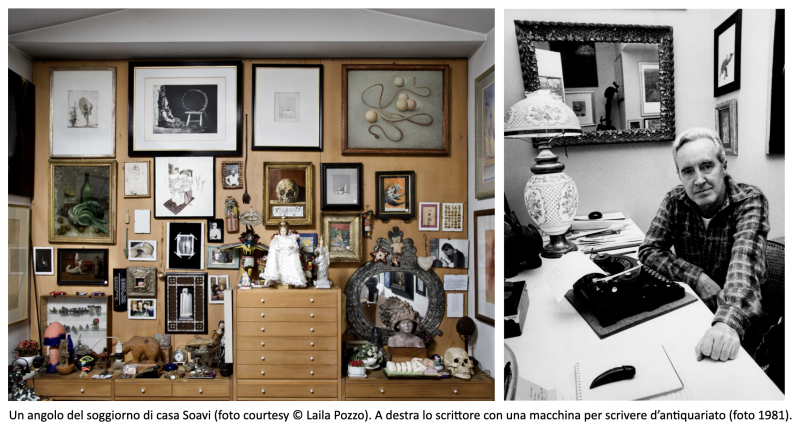

La casa di Soavi era un attico al numero 5 di via Santa Cecilia, stradina appartata e silenziosa, seppure a due-passi-due dalla centralissima Piazza San Babila, a Milano. E se conoscevi Giorgio non potevi non conoscerne la casa. Sulla porta d’ingresso il cartoncino con il nome “Giorgio Soavi”, realizzato con lettere tipo “transferelli Letraset”, era incorniciato e fissato da pezzi di nastro isolante in PVC nero, rosso e blu da elettricista, di quelli che, se non stai attento ti impiastricciano le mani di gomma e non te la levi più. L’ingresso era stretto, alto, con scaffali di libri che arrivavano fino al soffitto. Poi si passava in un piccolo locale dal quale se ne intravedeva un altro, e un altro ancora, altrettanto stretto, e tutta una serie di stanzette, anzi, di cellette che ricordavano la struttura degli alveari. Però poteva essere anche un labirinto perché lo spazio non si sviluppava in un solo senso, quello lineare, ma si apriva in una lunga veranda coperta, posta in parallelo alle tre stanzette, che raddoppiava le dimensioni del soggiorno.

Tutto intorno era un tripudio di opere d’arte contemporanea, e non solo (avrebbero fatto venire la bava d’invidia a qualsiasi galleria o museo: purtroppo, alla sua morte tutto è stato disperso, venduto all’asta) appollaiate tra pareti di libri, cornici, cartoline, bambole Kachina, tele, acquerelli, fotografie, fiori finti, divani, mobiletti, franchi svizzeri raffiguranti Alberto Giacometti, tavoli, sculture di arte africana, ritagli di articoli, grucce per abiti, altarini, un presepe rivestito da conchiglie con pastorelli e sacra famiglia in gesso policromo, orsacchiotti, un micro maglione di Ottavio Missoni incorniciato con dedica: “Golf per scrivere un romanzo”, porta-vasi, una Polena in legno scolpito e laccato a mo’ di sirena con coda attorcigliata, terracotte di culto del Rajasthan.

Questa apparentemente confusa convivenza tra inestimabili opere d’arte (tanto per fare nomi a caso, di Adami, Alechinsky, Balthus, Bacon, Baj, Capogrossi, Dalì, Maccari, Mirò, Morlotti, Picasso, Serafini, Sottsass, Steinberg: la lista completa farebbe il paio con un elenco telefonico), e banali manufatti industriali “Made in China”, ricordi kitsch di viaggio, boules à neige, provocatorie gondole di Venezia, era la regola scrupolosamente osservata da Giorgio nell’organizzare tutto il materiale raccolto in una vita. Lo sguardo non spaziava, ma si arenava, si fermava, si incastrava tra la mirabile statua lignea africana e la tela di Francis Bacon, la maschera messicana e i feticci Dogon, la suora addolorata e la cavalletta verde gigante, fino all’insolito, irresistibile, e tutto sommato alquanto misterioso dipinto di Graham Sutherland che ritrae il padrone di casa in posa classica, seduto, lo sguardo rivolto allo spettatore, il corpo di profilo e le mani legate dietro la schiena. E vogliamo parlare della Gioconda di Carlo Guarenti? Una Monna Lisa distorta, con occhi vuoti da pazza, che incombe e minaccia la tranquillità di chi le passa accanto.

Che siano opere su tela, disegni su carta, olȋ, tempere, cartoncini o quant’altro, per Soavi non faceva differenza. «Guarda, la differenza sta tutta nel committente. Le persone intelligenti dovrebbero fare i mecenati. Io so che un grande artista può veramente fare quello che gli chiedi. Prendi un Milton Glaser, oppure un Doré, un Tenniel che ha illustrato Alice, o i due, Mazzanti e Chiostri, che hanno interpretato Pinocchio, come ha fatto lo stesso Topor. Quando c’è il talento, la mano, e una persona che sa come “usarti”, guidarti, puoi fare tutto, non c’è limite».

La casa di via Santa Cecilia era una tana le cui provviste erano oggetti d’amore, d’affezione, memorie, oppure, più semplicemente, giochi, o “provocazioni” come quell’inverosimile sculturetta in plastica raffigurante L’ultima cena in tre dimensioni, comprata perché gli sembrava che fosse straordinaria vista da dietro. Gli piaceva l’idea che il signore che l’aveva fatta fosse diventato pazzo a realizzare il panneggio. «Il panneggio non è facile da fare. De Chirico, quando gli nominavano un pittore e gli dicevano che era bravo, chiedeva sempre: “Ma quello lì lo sa fare il panneggio?”».

E a proposito di Giorgio de Chirico, su un ennesimo tavolino troneggiava, a mo’ di opera spaesata, una bottiglia di Punt e Mes di cui l’amico pittore andava pazzo. Davvero? A Soavi brillavano gli occhi quando stava per raccontarti una di quelle storie che aveva vissuto solo lui, e che erano spunti infiniti per gli elzeviri che pubblicava prima sul Corriere della Sera, poi su Il Giornale del suo amico e sodale Indro Montanelli. «Ricordo un giorno, all’Hotel Continental di Milano, un mercante d’arte insisteva nel voler fare un regalo a de Chirico, e lui: senta, tutti vogliono fare regali complicati e soprattutto inutili, dice. Spendono dei soldi per niente. A me piace tanto il Punt e Mes e nessuno me lo manda mai. Mandi pure, lo berrò subito...».

Oggetti d’arte, cartoline, matite e altre meravigliose golosità parallele

L’idea platonica di casa, per Giorgio, era il piacere dell’eccellenza. Amava la sua casa über alles, era il luogo concentrato dei suoi piaceri, tanto piena da risultare, al suo amico Vittorio Gassman, persino soffocante (i due ne parlano diffusamente nelle lettere che si sono scambiati nel tempo, raccolte nel libro Lettere d’amore sulla Bellezza, Longanesi, 1996), ma così era se vi pare, perché se l’era ritagliata addosso su misura. «La paura di tornare povero mi fa spendere tutto quello che ho. Comprare, portare a casa è una delle gioie della vita».

Uno dei luoghi di perdizione, dove Soavi scatenava, alla grande, la sua fantasia di compratore seriale, erano gli amati musei. Soprattutto quelli inglesi e americani che, allora, a differenza dei nostri, avevano il negozio dove si vendevano riproduzioni di oggetti d’arte, cartoline e altre meravigliose golosità parallele alle quali Giorgio non sapeva resistere.

Ma il vero luogo di “libidine insana” – per dirla con Alberto Arbasino – il suo vero parco dei divertimenti era il negozio di Belle Arti di Walter e Antonia Pellegrini di via Brera a Milano. Lì, Giorgio – lo ricorda in Il quadro che mi manca, nel racconto “Le mele d’oro e altri piccoli quadri di Carlo Mattioli” – era capace di scatenarsi in acquisti indiscriminati, famelici: «Grandi scatole di colori all’acquerello, matite colorate che soltanto Tiziano avrebbe potuto adoperare, carte per schizzi Canson-et-Montgolfier, grandi fogli di carta-riso giapponese Wenzhou, bella ruvida e assorbente, carte di puro cotone marca Rives. Poi, prima di andarmene chiedo sempre cosa c’è di nuovo perché se gli stilisti della moda italiana sono implacabili nell’inventare forme nuove, anche i maghi delle case Pelikan, Staedtler, Koh-I-Noor, Stabilo, Schwan, Faber-Castell, Hardtmuth, non stanno certo con le mani in mano. E io gli dò corda. Compro materiali da pittore perché sono inebrianti per scrivere, anche se non riuscirei mai nella vita ad adoperare tutto ciò che ho comprato in un quarto d’ora».

Ma il signor Soavi quando torna a casa che fa? Gioca?

Il rituale dell’accaparrare, dell’ammassare ha sempre il sapore di un sottile esorcismo, di un magico scongiuro per allontanare e tenere a bada quel tanto di nevrosi che c’è in ognuno di noi. Una nevrosi che Giorgio, non facendo clan, non mischiandosi con colleghi scrittori, scaricava nella sua collezione d’arte e nella scrittura («Scrivo senza essere influenzato dalla moda o dalle polemiche, o dal successo. Scrivo per salvarmi, perché sono convinto di essere meglio nei libri che negli atti quotidiani»). Le sue erano impressioni, racconti che venivano fuori da una particolare scintilla che scoccava quando si creava una sintonia speciale con il lavoro di un artista. La sua vita di tutti i giorni era esattamente quella raccontata nei suoi articoli, nei suoi numerosi, quanto oggi introvabili, libri.

Difficilmente si potrebbe considerare Soavi un critico in senso tradizionale. Soavi era uno che l’arte l’aveva vissuta sul serio, l’aveva “inventata” scovando e lanciando fior di artisti. Il suo era/è uno stile letterario unico nel mondo dell’arte (anche se di sé diceva: «Ho la certezza di non essere un genio della letteratura»). Come unica era la sua casa-museo-in-divenire, con quella collezione d’arte nata con l’investimento di 30 franchi per le due acqueforti di Giacometti di cui raccontavamo all’inizio.

Certo è che una meravigliata curiosità assaliva l’ospite che tentava di “divorare con gli occhi” quante più cose possibili, cercando di non far sfuggire nulla alla avida attenzione, rispettando la regola di “non toccare” (tanto meno di spolverare se mai gliene fosse venuto lo sghiribizzo). Gli oggetti, meglio sfiorarli, appena appena; meglio ancora con lo sguardo. Niente di più.

Così quella volta che erano andati a trovarlo degli amici con un bambino al quale era stato proibito di toccare qualsiasi cosa, questi, sorvegliato a vista, esterrefatto da tutto quel ben di dio di “giocattoli”, si guardò intorno e, alla fine, sbottò: «Ma il signor Soavi quando torna a casa cosa fa? Gioca?».