Le immagini raccontano il terrore / Nagasaki, Papa Francesco, Yamahata

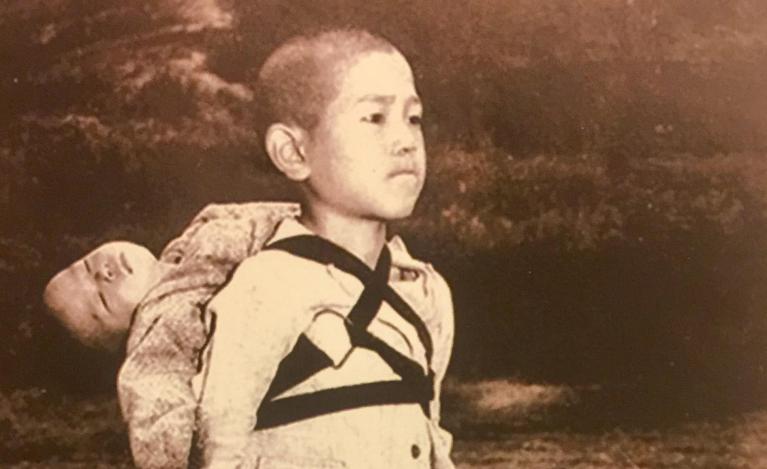

Pochi giorni fa sull’aeroplano che lo conduceva in Cile Papa Francesco ha fatto distribuire un’immagine scattata da un fotografo americano, Joseph Roger O’Donnell a Nagasaki nel 1945. Raffigura un ragazzo che porta sulla schiena il fratellino legato con corde. Il bambino è morto a causa del bombardamento atomico sulla città giapponese e il giovane lo sta portando a far cremare; così almeno le didascalie sui quotidiani del 16 gennaio. Insieme all’immagine ci sono delle frasi scritte da Francesco: “Il frutto della guerra”. E ancora: “La tristezza del bambino solo si esprime nel suo gesto di mordersi le labbra che trasudano sangue”. Poi: “Commuove più di mille parole”.

Tra le foto scattate da Yosuke Yamahata, il primo fotografo che si recò a Nagasaki il giorno successivo allo sganciamento della bomba su incarico del governo giapponese, c’è un’immagine analoga. Si tratta del ritratto di Inoue Nirimichi e del fratello Masaki. Il più grande ha 18 anni, il piccolo 6; questi si regge con una doppia cinta alla schiena del grande. La medesima postura della foto dell’americano. Il loro viso è sporco di sangue; quello del bambino è ricoperto del sangue della madre, che aveva cercato di proteggerlo col proprio corpo. La famiglia si trovava nell’ospedale di Nagasaki a causa del ricovero di Masaki per una infezione nel momento della caduta dell’ordigno.

Ph Joseph Roger O’Donnell.

Il giorno precedente lo scatto, 9 agosto 1945, alle ore 11.02 un bombardiere americano ha sorvolato la città giapponese con una bomba al plutonio nella pancia, due volte più potente di quella lanciata tre giorni prima su Hiroshima, e l’ha sganciata sull’abitato. L’ordigno è esploso a 500 metri di altezza e ha raso al suolo ogni cosa nell’area di 7 chilometri quadrati. Resta in piedi solo il torii del santuario di Sanno per via della direzione del vento atomico.

Nagasaki, come ha ricordato Luigi Grazioli in un suo commento, è la Cenerentola dell’atomica. Tutti parlano di Hiroshima quando devono descrivere l’esplosione delle bombe gettate dall’America sull’Impero del Sol Levante. Città doppiamente sfortunata, se si pensa che l’ordigno sterminatore era destinato a un’altra città. Kokura, ma le condizioni meteorologhe hanno spinto l’equipaggio a dirigersi su un bersaglio sostitutivo. La fortezza volante sta per tornare indietro, ma poi all’improvviso il cielo si apre. Una schiarita permette di identificare il bersaglio. La città è sotto: viene sganciato l’ordigno.

Yosuke Yamahata ha ventotto anni ed è in forza all’esercito con il compito di fotografo. I comandi militari l’inviano nella sfortunata città. Non è solo. L’accompagnano uno scrittore, Azuma Jun, poeta surrealista, e un disegnatore, Yamada Eiji. Arrivano da una città non molto distante da Nagasaki solo 16 ore dopo l’esplosione della bomba. Come racconterà successivamente il fotografo, vedono ardere fuochi fatui sul terreno, mentre sulla loro testa splende un magnifico cielo estivo. Intorno solo distruzione e un odore acre. Yamahata ha una Leica e scatta 117 fotografie percorrendo l’area avanti e indietro per circa sei chilometri.

ph. Yosuke Yamahata

Nel 2005 a Genova, nel corso di una serie di iniziative dedicate alla cultura giapponese quegli scatti sono stati esposti. Costituiscono un documento terribile degli effetti dell’esplosione atomica. Detriti, edifici rasi al suolo, case sventrate, tutto spezzato e ridotto in piccoli pezzi. Sono soprattutto i vivi e i morti disseminati in quel campo di battaglia senza nemici a colpire: cadaveri carbonizzati, persone riverse, volti tumefatti, membra bruciate. Uno sfacelo raffigurato negli scatti che è davvero difficile da guardare anche ora, per via di quella mescolanza di corpi vivi e morti: anche i vivi sembrano morti, zombi.

Una delle immagini più atroci raffigura una ragazza in piedi sulle macerie della sua casa; dietro di lei, ai suoi piedi il teschio della madre e il suo torso completamente bruciato. La figlia l’ha riconosciuta per via di un fermaglio di tartaruga che lei stessa le aveva regalato e che le adornava i capelli. Un’altra donna cammina carponi, forse sotto shock, verso una direzione sconosciuta.

Yamahata ritrae queste scene con la sua macchina. Sovente gli scatti includono nel campo visivo il disegnatore. Eiji in piedi sta schizzando sui suoi fogli le medesime immagini. Sono i corpi anneriti l’oggetto della rappresentazione del pittore, in parallelo con le immagini prese dal fotografo. La crudezza delle foto è ben maggiore, forse per via del loro realismo, rispetto agli schizzi dell’artista. Questi possiedono ancora qualcosa di estetico, o almeno vi domina un elemento umano, se così si può dire, per effetto del modo di vedere e quindi di rappresentare di Eiji. La sua mano attenua inconsapevolmente lo strazio dell’immagine. Messi a fianco delle istantanee del collega fotografo i disegni risultano più tollerabili, meno terribili.

L’arte abbellisce, viene di pensare vedendo questi diverse immagini in un testo pubblicato qualche anno fa su una rivista francese di fotografia che racconta il doppio sguardo del fotografo e del pittore. Gli scatti di Yamahata sono intollerabili. Ricordano i cumuli di cadaveri ammonticchiati nei cortili dei Lager e ripresi dai fotografi militari americani in Polonia e in Germania nel 1945. Le fotografie di questo massacro – le vittime dell’ordigno furono settantamila, più altri morti negli anni successivi – non sono state visibili per lungo tempo. Immediatamente dopo i due lanci, in realtà alcuni scatti, presi per lo più a Hiroshima, comparvero sui principali giornali giapponesi, come racconta Philippe Forest nel suo libro Sarinagara. Tuttavia tutte le pellicole furono subito sequestrate dagli americani arrivati nel paese da vincitori. Si racconta che dalle tipografie giapponesi furono prelevati i caratteri a piombo degli ideogrammi che avevano un qualche riferimento con l’atomo o che potevano rammentare quanto era accaduto poco tempo prima.

Fino almeno al 1952 gli scatti di Yamahata non furono dunque visibili. In quell’anno alcune istantanee di Nagasaki comparvero su una rivista giapponese, non su un giornale a grande tiratura. Un’istantanea di Yamahata fu invece selezionata per la celebre mostra del MOMA di New York, The Family of Man. Raffigura non i morti carbonizzati, o i sopravissuti devastati, bensì un bambino con una palla di riso in mano. La rimozione è stata totale, oltre alla censura, anche se molto di quei due eventi gemelli di morte è trapelato nella cultura giapponese, in particolare in quella visuale, come documenta un recente saggio di Giuseppe Previtali, Pikadon, che passa in rassegna anche la letteratura e il cinema successivi all’evento. Del lampo atomico si trova ancora traccia nel cinema horror giapponese degli anni 2000.

Cadendo sulla città di Nagasaki la bomba aveva creato un enorme risucchio e intorno al punto dell’esplosione. Sul terreno, s’era creato come un vuoto e tutto era stato risucchiato verso l’alto, a causa del vento prodotto dalla deflagrazione, un vento che spandeva intorno una densa nube di fumo, come racconta Shogo Yamahata nel testo della mostra genovese. Nell’unica intervista rilasciata dal padre prima della morte, avvenuta nel 1966 probabilmente a causa delle radiazioni ricevute, Yamahata ha raccontato di aver scattato le sue fotografie in modo “calmo e composto”. Camminava tra i cadaveri e la distruzione del luogo come se fosse un automa. Meglio, come se eseguisse un antico cerimoniale che necessitava distacco ed estraniazione. Lo shock deve essere stato fortissimo e solo questo distanziamento gli aveva permesso di reggere lo spettacolo impietoso che stava ritraendo.

ph. Yosuke Yamahata

Philippe Forest ha tracciato in un capitolo del suo libro un ritratto “immaginario” di Yamahata basandosi su quell’unica intervista. Nel racconto il fotografo non manifesta alcun sentimento davanti alle rovine fumanti di Nagasaki. Niente commozione, niente pietà. Ha scattato con occhio lucido, persino indifferente. Come avrebbe potuto fare altrimenti?

Le immagini della mostra genovese raccolte nel volume Nagasaki sono al limite dell’inguardabile. Anche oggi, dopo che milioni d’immagini hanno invaso i nostri schermi, i computer e gli smartphone, dopo che il cinema ci ha mostrato l’orrore delle guerre che si sono succedute da quell’estate del 1945, e la miseria del mondo, anche oggi quegli scatti sono inguardabili. Ben più inguardabili della foto distribuita dal Papa. L’immagine scattata dal fotografo americano contiene un elemento di pietà, quella che subentra dopo una tragedia. Pietà che si alimenta dalla commozione, per via dei due ragazzi, per la posa austera e insieme dolorosa del grande, per il profilo del fratello morto sulle spalle.

Ma le istantanee di Yamahata sono quasi ributtanti, per quanto il suo sguardo sia sempre sobrio e non indulga in alcun modo all’orrore gratuito.

A distanza di anni il fotografo giapponese, narra Forest, iniziò a provare una forma di vergogna annichilente. Chi può criticarlo per la sua impassibilità? Come ci saremmo comportati al suo posto? Nessuno lo sa. I suoi scatti risultano privi di qualsiasi aspetto estetico. O meglio: alcuni sono belli, persino poetici, come la celebre immagine dell’albero piegato e spoglio, con il ponte e i sopravissuti. Forest, che di sofferenza se ne intende, ha scritto di lui: “È tutto preso dalla vertigine della sua caduta, spettatore sbigottito precipitato all’improvviso in una realtà che l’orrore ha destituito di significato trasformandola in un semplice posatoio di una stupefazione irrilevante”.

Lì la vergogna non può che essere assoluta, vergogna verso i morti, vergogna verso se stessi, verso il genere umano in generale, in assoluto.

Le foto più impressionanti di questa serie non sono tuttavia quelle dei morti, bensì quelle che ritraggono bambini e donne. Due sono rimaste famose, tanto che dopo la fine della censura – la forma della vergogna dei militari americani che occupavano il Giappone – sono state riprodotte in libri stampati negli Stati Uniti. Nella prima è ritratta una donna che cerca di allattare un neonato dal viso ustionato. Sono entrambi con abiti tradizionali. La madre ha scoperto il seno cui il bimbo si è attaccato con le labbra. L’espressione di lei è rassegnata. Sono tre scatti in sequenza, più un altro paio in cui si scorge un uomo, un medico, che si china a toccare la testa del neonato. Nelle didascalie comprese nel libro è raccontata la storia della donna e del bambino. Una storia terribile di morte. Nel 1995 queste foto furono mostrate a un programma della televisione giapponese nel cinquantesimo dell’esplosione atomica, molte le persone contattarono l’emittente per raccontare la storia di chi era raffigurato. La madre con il bambino, Kio Tanaka il suo nome, allora ottantenne, non riuscì a guardarle. La vergogna mista al dolore glielo impediva.

ph. Yosuke Yamahata

Penso che queste immagini andrebbero esposte in un’altra mostra che dovrebbe attraversare l’Europa e raggiungere poi gli Stati Uniti d’America. Ora che, secondo quanto riportato dai giornali, gli Stati Uniti di Donald Trump si appresterebbero a dare il via alla realizzazione di miniordigni nucleari. Non più le bombe-fine-del-mondo, per dirla con il dottor Stranamore di Kubrick, altro film che andrebbe proiettato di nuovo, ma bombe per conflitti limitati, pronte ad essere sganciate su paesi dell’Asia, ad esempio, in caso di necessità. Una prospettiva che si fa sempre più realistica e che è all’origine dell’atto di Papa Francesco di donare la foto. Il suo è stato un semplice gesto che ci ha ricordato la possibilità di altre stragi come a Hiroshima e a Nagasaki. Ha usato una fotografia, perché questa invenzione umana possiede senza dubbio un potere straordinario. “Vale più un’immagine che cento discorsi”, si dice. In questo caso, e in quello di Yamahata, è assolutamente vero.

Per saperne di più

Ho scritto già di queste immagini, e del fotografo giapponese Yamahata, in un capitolo intitolato Nagasaki del mio libro Senza vergogna (Guanda, Milano 2010), dove è compreso un altro capitolo (Vienna) dedicato al viaggio nella città giapponese di Günther Anders; il catalogo della mostra di Genova è: Nagasaki. Fotografia della memoria (a cura di Rosella Menegazzo con la collaborazione di Philbert H. Ono, Ideart, Milano 2005); sul fotografo e il disegnatore si legga anche: Michael Lucken, Hiroshima-Nagasaki. Des photographies pour abscisse et ordonnée, in “Etudes photographiques”, n. 18, maggio 2006; il libro di Giuseppe Previtali è: Pikadon. Sopravvivenza di Hiroshima nella cultura visuale giapponese (Aracne, Canterano 2017); il volume di Philippe Forest citato: Sarinagara. Tre volte un’unica storia (Alet, Padova 2008); nel libro del grande fotografo giapponese Domon Ken (Domon Ken, Skira, Milano 2016) sono comprese immagini di Hiroshima, ritratti dei sopravissuti, scatti di alto valore estetico ben diversi da quelli di Yamahata; su Domon Ken si legga il testo di Yosuke Taki.