Ricci/Forte, l’ultima Biennale Teatro

Come sempre è un vorticare polimorfo di immagini, di pratiche, di visioni, la Biennale Teatro, l’ultima edizione con la direzione di Stefano Ricci e Gianni Forte. Proviamo a tracciare un bilancio, a ricordare alcuni spettacoli, a porci varie questioni, a chiederci come il nuovo Presidente dell’Ente, Pietrangelo Buttafuoco, si muoverà per nominare il prossimo direttore artistico. E raccontiamo lo spettacolo di Milo Rau, che come sempre pone temi urgenti e scottanti alla riflessione sull’atto, sull’estetica e sull’etica teatrale.

Drammaturgie per quale teatro? (Massimo Marino)

Nel congedarsi dalla direzione della Biennale Teatro Gianni Forte e Stefano Ricci confermano quelle che sono state le linee del loro quadriennio. Non più Ricci/Forte, separati ormai artisticamente, lasciano comunque alla manifestazione un segno che, con quattro corposi cataloghi, appare espressione di una ricerca unitaria. Se andiamo a guardare la lista dei Leoni d’oro e di quelli d’argento, Warlikowski, Jatahy, Punzo, Back to Back Theatre per il riconoscimento maggiore, Kae Tempest, Elagoz, FC Bergman e Gob Squad per i Leoni d’argento, ci troviamo in territori dedicati alla ricerca e scoperta dell’altro; in quelli della moltiplicazione dei linguaggi, nel confronto tra arte dal vivo e riproduzione digitale; nel tentativo, in molti casi riuscito, di creare quelle microcomunità di ricerca di nuove condizioni di vita che sono certi gruppi teatrali.

Quest’anno i premiati sono i Gob Squad, visti già a Santarcangelo nel 2010 in un festival dedicato dai Motus all’attivismo politico e agli specchi della riproduzione del reale, e gli australiani Back to Back Theatre, che raccolgono, potremmo dire, il testimone da Armando Punzo, Jatahy, Kae Tempest con il loro lavoro con persone neuroatipiche e con disabilità cognitive, trasformate in attrici e attori insieme di rara, scabra efficacia e di asciutta poesia. Lo spettacolo presentato da questa compagnia australiana ormai acclamata in tutto il mondo, Food Court, mette in scena figure clownesche oversize, coperte di paillettes e brillantini o serrate dietro corazze dorate, a volte con calottine da acrobati e piglio da lottatori (vincenti o sconfitti). La loro acrobazia, la loro lotta, consiste nel sopportare umiliazioni o, viceversa, nell’insultare, nell’attaccare l’altro, nel colpire con insulti degradanti o nel tenere testa a essi, in un vortice che riguarda il cibo, la sua assunzione, la schiavitù nei suoi confronti e, di conseguenza, la dipendenza, la schiavitù da stereotipi.

Incerti sulle gambe, claudicanti, o di grandi, attonite dimensioni, ricordano gli attori lunari di Pippo Delbono, con meno poesia, forse, e con più rude crudeltà: a specchio con quella del mondo pronto a stigmatizzare.

Va dato atto a Stefano Ricci e Gianni Forte di aver cercato in questi quattro anni teatro nel mondo, prediligendo nelle loro scelte un attivismo che pone il principale dei problemi politici, o perlomeno uno dei più rilevanti: quello del corpo, delle sue differenze, dei suoi abissi, delle esclusioni, della bellezza di panorami alieni dal quotidiano normale. Una ricerca nella contraddizione non risolta, come testimonia l’ultimo catalogo, Niger et Albus, nero e bianco, gli opposti da declinare (e da far declinare agli artisti, interrogati al proposito) in tutta la loro contrapposizione o sovrapposizione. Tale indagine per suggestioni di immagini e pratiche ha mantenuto alcune costanti, conferme che creano la tessitura della Biennale stessa, la trama e l’ordito.

Per esempio, quella delle presenze internazionali, che spesso si interrogano sull’atto stesso del recitare, del fare teatro, come in questa edizione Tim Crouch, drammaturgo e attore, in Truth’s a Dog Must to Kennel. Lo vediamo alle prese con una vera/finta recita con un visore di realtà aumentata nel quale forse non scorre nessun mondo altro, con apertura alla stand-up comedy e alla barzelletta, con evocazione degli scenari dell’apocalissi umana del terzo atto del Re Lear di Shakespeare, in una landa desolata, in una brughiera senza umanità, nella tempesta. È il mondo nostro di domani o già di oggi, o è un gioco troppo facile, ripetuto cento volte, da Pirandello, da Brecht e da Godard in avanti fino a noi? È la continua, un po’ spuntata, questione della continua interrogazione metateatrale su quello che stiamo facendo quando facciamo qualcosa, di cosa stiamo fingendo o di cosa stiamo rischiando di vero quando fingiamo, quando giochiamo al teatro, arte virtuale per eccellenza.

Un’altra presenza costante, anche se con due sole apparizioni nel quadriennio, è Milo Rau, che qui ha presentato un capolavoro, come potrete leggere nell’intervento di Lorenzo Donati.

Ancora una costante, già dai tempi di Baratta presidente e Rigola e poi di Latella direttori artistici, sono i college, laboratori per il teatro di domani, con mises en lecture di lavori drammaturgici di giovani autori a opera di altrettanto giovani registi, alla ricerca di un respiro di voci perplesse in un mondo che continuamente sfugge di mano, di cuore, di pensiero. Per esempio, quest’anno Livido di Eliana Rotella con la concertazione asciutta ma non priva di forti suggestioni di Fabio Condemi, che sempre di più rivela l’ascendenza dalla lezione ronconiana. Un narratore in scena, Ovidio, l’esiliato (aggiungiamo noi), “una persona che cerca le parole / in mezzo allo scontrarsi del tempo / sono io, mi chiamo Ovidio / sono chi scrive / chi fa il verso a dio / come i bambini / che giocano ai grandi / e gioco l'indicibile / della trasformazione”. Una trasformazione che ha come attori Eco e Narciso, in un teso intreccio di parole che alludono e non riescono a scavare fino in fondo dentro il silenzio di un livido verde che dilaga nel corpo, di un atto di violenza subita, fatta, di una metamorfosi che travolge nella reticenza.

I testi dei nuovi autori gareggiano, vengono saggiati in queste prime mises en lecture, poi vanno in scena, magari l’anno dopo, in un vero spettacolo, come è successo per Cenere di Stefano Fortin diretto da Giorgina Pi con un gruppo di attori intensissimi (Valentino Mannias, Sylvia De Fanti, Giampiero Judica, Francesco La Mantia, Alessandro Riceci, Giulia Weber, Valerio Vigliar, Cristiano De Fabritiis). Anche qui troviamo un riferimento classico, nell’esergo: “molti piccoli corpi in molti modi vedrai che nel vuoto / proprio della luce dei raggi si mescolano tra di loro”. Sembra che Lucrezio e il De rerum natura, oltre che questa dedica, abbiamo ispirato tutto il lavoro, che appare come un vorticare di atomi-personaggi che formano intrecci imprevedibili, per quanto intinti nell’apparentemente banalità dei casi quotidiani: una coppia alle prese col ménage domestico, un delitto, un morto, e gli investigatori che affollano ipotesi intorno al cadavere, un ragazzo che sceglie di farla finita, mentre il mondo e i suoi parenti sono bloccati dalla cenere di un vulcano in eruzione in Islanda, e non bastano Pasolini, la ragione, la destrutturazione della macchina finzionale (anche qui) a ricostruire una possibilità di mondo in un’espropriazione delle vite che il caso dei rapporti tesse in continuazione.

È una corsa contro il tempo Blind Runner di Amir Reza Koohestani, un regista autore iraniano da tempo noto nel nostro Paese. Ci sono un marito e una moglie: lei è in carcere, lui va a visitarla. Credono, ma non ne sono sicuri, di essere spiati. Sulla lampada c’è una tela di ragno e forse una lente che nasconde una telecamera che prova a catturane i pensieri come la ragnatela le mosche. Ma c’è anche un’altra donna, interpretata dalla stessa attrice che fa la moglie. È una runner cieca, che lui deve allenare, alla maratona. Come? Cercando di trovare un ritmo, un passo, una fatica, una durata e uno scatto condivisi. È un tradimento? O è una proiezione, perché la runner che non vede è la stessa moglie che recita l’altra parte chiudendo gli occhi. Marito e moglie dialogano da lontano, come spesso negli spettacoli di questo artista che ama i campi lunghi e che fa della distanza un fattore della sua poetica e del suo credo politico, in un mondo dove non è facile toccarsi, dove si vive dietro muri invisibili eretti dal sospetto e dalla discriminazione. Eppure i due si incrociano e si sovrappongono in certi momenti in video, sullo sfondo della scena, come se si cercassero, come se scrutassero e provassero a toccare i reciproci pensieri.

La ragazza non vedente, dopo essersi ben classificata a una gara, chiederà di sfidare la sorte: di attraversare il tunnel sotto la Manica che porta in Inghilterra. C’è giusto il tempo di una maratona prima che passi il primo treno del mattino e che travolga i fuggitivi. Un sogno di libertà nella cella, in un luogo, in un mondo dove non si vede? La distanza qui è anche ambiguità, non facile soluzione nelle consolazioni del messaggio (e forse questa è una caratteristica fervida di chi crea in situazioni in cui la libertà è assai contingentata). Alla fine due fari di treno irrompono nel buio.

Altri spettacoli abbiamo visto, ma a giudizio di chi scrive poco significativi.

Un’altra tessitura si è rivelata alla fine di questi quattro anni (ma appare una costante della Biennale Teatro): gran confronto con la scena internazionale, poca attenzione a creare rapporti stabili con esperienze significative, che possano andare oltre ‘l’aggiornamento’ e la vetrina. Certi maestri bisogna coricarseli a fianco, dentro, mangiarli, metabolizzarli, dar loro spazio per creare, magari con artisti nostri, chiedendo loro di provocarci più radicalmente di quanto non possano fare in un laboratorio di qualche giorno del college. E alla scena italiana bisognerebbe prestare un’attenzione più radicale, specie ora che sembra spirare il vento della restaurazione, nella consapevolezza che per far emergere nuovi talenti non bastano un concorso, una mise en lecture e neppure un allestimento: sono necessarie cura e accompagnamento continui.

La Biennale da quest’anno ha un nuovo presidente, Pietrangelo Buttafuoco, scrittore, intellettuale, giornalista e uomo di destra. Ci auguriamo faccia prevalere la propria personalità di scrittore, di artista, e che non chiuda il sipario su quanto di buono si è fatto in questi anni; che rivendichi all’istituzione che presiede la libertà di sperimentare, nominando come nuovo direttore una personalità di rilievo, ma soprattutto una persona capace di individuare solide strade fantasiose e originali per la creazione. Uno, per dirla con Ennio Flaiano, che abbia i piedi fermamente poggiati sulle nuvole.

Milo Rau: il morbo dello sguardo (Lorenzo Donati)

Negli spettacoli di Milo Rau c’è spesso una trappola dove finiamo per cadere. Veniamo infatti catturati dalle maglie delle drammaturgie, anche quando presupponiamo di saperle leggere in controluce. In Medea’s kinderen (I bambini di Medea) tutto appare di immediata lettura: al posto dello spettacolo inizia un talk, moderato da un attore adulto, dove attori e attrici bambini sono chiamati a commentare i loro stati d’animo. Hanno infatti eseguito azioni cruente di cui si parla come se ci fossero appena state. L’atmosfera è tipicamente nordeuropea: l’attore si rivolge a noi ammiccando complice, i bambini commentano dispensando pensieri forbiti sulla tragedia classica o si annoiano al cellulare, intervenendo per rispondere alle domande in modo letterale, rifiutando ogni piano “psicologico” e sociale:

D. “È stata difficile la scena delle uccisioni?”

R. “Sì, abbiamo dovuto fare tante ripetizioni per eseguirla bene”.

Vien subito fatto di pensare all’o-sceno: oggi viviamo in una mediasfera che espone così tanto emozioni e tragedie che uno spettacolo su Medea non può che avvenire tutto fuori scena (come la violenza nel teatro greco, mai rappresentata ma solo raccontata). Un’operazione coerente, come avevamo già inferito dalle note di regia, in uno spettacolo che propone la sovrapposizione fra la vicenda euripidea e un caso di cronaca recente, quello di una donna chiamata Amandine Moreau, che ha ucciso i suoi figli. Alla spicciolata, i giovanissimi attori e attrici entrano e siedono di fronte al sipario chiuso in proscenio, con noi spettatori divertiti per la situazione surreale, non senza qualche mormorio forse di fastidio per un meccanismo molto post-drammatico. Una bambina è chiamata in scena nei panni di Amandine, l’attore la saluta incoraggiandola, “nonostante la notte di sangue”. Un bambino biondo interrompe l’intervista, afferma che ogni generazione ha la sua concezione del tragico, prodigandosi in un bignami di storia del teatro, da Eschilo che crede nel fato ai personaggi di Euripide, disegnati nelle loro psicologie quasi con coscienza moderna. Ora il bambino che interpreta Giasone chiede insistentemente di rifare il suo monologo, forse questo piano intellettual-borghese lo affatica. Vuole rifare e giocare, è quasi un personaggio in cerca di autore ma è anche un attore in cerca di uditorio, e di visibilità. È qui che quel sipario alle loro spalle si apre.

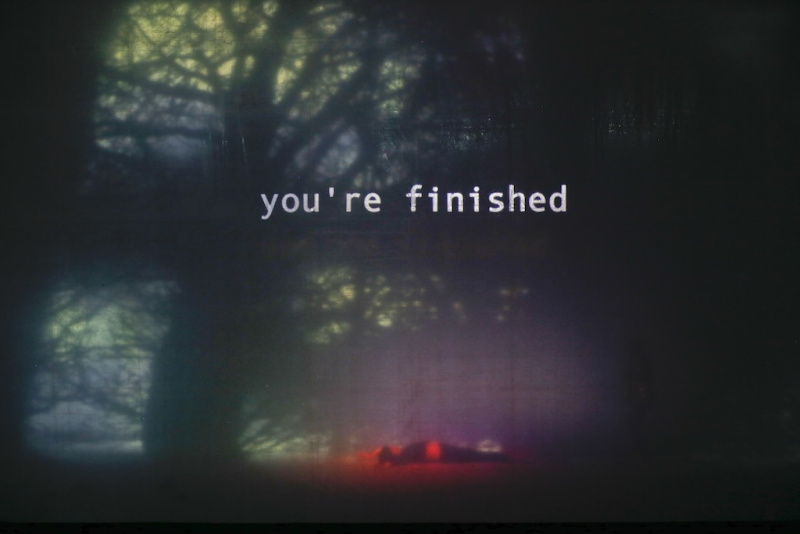

Si alterneranno, da ora in avanti e come di consueto nei lavori di Rau, diversi livelli della rappresentazione che inanellano il tempo reale dell’azione sul palco, la loro restituzione live in video ripresi dall’adulto con una videocamera e altri frammenti cinematografici, pillole provenienti da un’ipotetica Colchide, ma anche dai luoghi di origine del fatto di cronaca. La regia dei video, anch’essa live, sovrappone dunque, attraverso fade in e fade out, video già girati e solo riprodotti con una loro ‘copia’ eseguita sul palco, che possiamo osservare sia adottando il punto di vista teatrale, sia privilegiando i video ‘in diretta’. Possiamo scegliere in quale trappola cadere: una rappresentazione di origine cinematografica o una rappresentazione di origine performativa, dove dei bambini interpretano adulti e anziani, amplificata grazie a una sorta di diretta televisiva. Si parte proprio dalla Colchide, dalla vicenda di Medea in video, con attori sia adulti che bambini con indosso costumi non realistici a marcare una netta distanza da ogni possibile identificazione col piano “mitico”; ascoltiamo i lamenti dell’eroina, i progetti di Creonte per scacciarla e la vendetta della donna anche grazie alle voci degli attori sul palco, che doppiano in tempo reale le immagini a tratti “re-citando” di fronte a noi. Alcuni dei personaggi della Colchide sono però già interpretati dagli attori bambini, quelli che abbiamo ora di fronte. Come in video vediamo spiagge e arbusti mossi dal vento così in scena un tappeto di sabbia ricopre il palco: sarà dunque corrispondente a un battito di ciglia l’intervallo temporale necessario per passare dal piano della tragedia al piano della cronaca, cioè alla storia della madre di Amandine, interpretata in video da un’attrice anziana ma ‘rifatta’ nel tempo reale da una delle bambine; alla storia del Doctor Glass, anziano signore che ha adottato il marito di Amandine, e quella di suo figlio, padre che ha perso i figli (Giasone nel piano della tragedia), di cui ascoltiamo la testimonianza sempre negli intervalli di una regia live che mescola immagini riprodotte e il tempo reale di un’azione riprodotta qui ed ora, con gli attori bambini ripresi all’interno di un’abitazione che occupa fisicamente un lato del palco. Per ascoltare la storia di Amandine scendiamo al piano terra di quella stessa abitazione: in video seguiamo la bambina-attrice camminare in un supermercato per acquistare un coltello, in scena i bambini-figli-attori stanno seduti davanti alla tv al centro del palco. In scena si alza la bambina-attrice-Amandine-Medea e li conduce, uno alla volta, dentro la casa al piano inferiore. Li segue l’attore adulto, che indulge in primissimi piani e zoom di gole tagliate e coltellate al ventre. In sala il silenzio è assoluto, qualcuno esce non sopportando la vista. Dopo la prima esecuzione, il rituale si ripeterà per altre quattro volte, con le grida ovattate che sembrano provenire solo dal video in live, mentre dalla stanza di fronte a noi, fonte delle immagini, sembra non uscire un solo suono.

E dunque avevamo ragione: tutto avviene ancora e ancora fuori scena, perché quello che vediamo è riprodotto, anche se in un tale impasto il concetto stesso di riproduzione è inessenziale. Eppure no, non avevamo ragione: lo standard di oggi è la visione mediata, oltremodo pornografica, dunque nei video vediamo tutto, compresi i fiotti di sangue che pulsano nelle giugulari tagliate. Ci sorprendiamo interdetti di fronte a due dati: da un lato le ‘storie’ che ascoltiamo sono inneschi drammaturgici che non possono davvero spiegare cosa si agiti nell’animo umano, cosa produca tali risoluzioni efferate; eppure dall’altro lo sguardo si fissa e si agita convulso, cerca di capire, vuole vedere mentre scorrono quei particolari di fronte al dolore degli altri. Restiamo scossi, anche percettivamente e fisicamente, come detto qualcuno esce di sala. Che sia questa l’unica catarsi possibile, con Rau e in questi tempi? Maneggiando mezzi ed estetiche posticce, dunque nel rifatto, nel ‘degradato’, nel ri-mediato il teatro può dire la sua consapevolmente. Così ci scopriamo con la fronte calda, affetti da un morbo dello sguardo che non risparmia nessuno, e lì improvvisamente prendiamo coscienza della nostra malattia. Così almeno realizziamo che da qualche parte, in luoghi vicini o lontani, qualcuno sta soffrendo davvero. Basta un dettaglio, una frase, un’evocazione. Nel mio caso, le parole della bambina-corifeo-narratrice, che cita un detto di sua nonna e ci fa riscoprire umani nel patire insieme alle solitudini, alle tragedie, alle vite degli altri, quelle scorse di fronte ai nostri occhi in questo capolavoro: “La vita è come un cubetto di ghiaccio nel mare. Prima o poi, tornerà mare”.

Le fotografie che corredano l’articolo, salvo indicazione differente, sono tutte di Andrea Avezzù, courtesy La Biennale di Venezia.