Steven Spielberg. Lincoln

“Retorica non è una brutta parola, sai – cercala sul dizionario”: così un sorridente Orson Welles ammoniva l’amico/discepolo Peter Bogdanovich. Naturalmente l’oggetto della conversazione era un altro (Ejzenštein, per la precisione), eppure crediamo che l’invito wellesiano si adatti molto bene all’ultima fatica di Steven Spielberg. Lincoln è, indubbiamente, un film retorico. Una lunga, paziente e minuziosa lezione di Storia (americana) che passa attraverso, o meglio, s’incarna - letteralmente - nell’uomo del titolo.

Perché se è vero che il film, nel suo sviluppo più scoperto, è il racconto dei fatti che portarono alla proclamazione del tredicesimo emendamento alla Costituzione (quello che abolì la schiavitù negli Stati Uniti), è la figura del Presidente a dominare ogni cosa, quasi che la storia narrata (e la Storia tout-court) siano una sua emanazione. È per questo che la regia di Spielberg si chiude nelle stanze del Potere (quale altro suo film è così claustrale?): ha bisogno di sottoporre quel corpo ad una analisi minuziosa. Un’anatomia della Storia.

La prima apparizione è monumentale: un lungo carrello all’indietro ci rivela Lincoln di spalle, con le mani saldamente poggiate sulle ginocchia, prima che un controcampo lo mostri in tutta la sua patriarcale grandezza (ogni riferimento alla statua che troneggia nel Lincoln Memorial è puramente intenzionale). Ma la descrizione di un monumento non basta. Spielberg si concentra sui dettagli, visivi e non: le grandi mani, le pieghe amare del viso, la ragnatela di rughe attorno agli occhi, il rumore dei passi, lenti e pesanti.

Lincoln è affaticato: “C’è una pesantezza che mi morde le ossa”. Il desiderio di portare a termine il proprio compito lo prostra fisicamente, è la sua malattia. Nel passo claudicante di Lincoln, Spielberg scorge la fragilità del patriarca, l’insostenibile pesantezza del comando, declinandola in una dimensione quasi mitica: non si può non tornare con la mente all’ultimo dialogo fra Cesare e la moglie Calpurnia nel Giulio Cesare shakespeariano, quando, in una delle prime scene, il Presidente racconta alla moglie il proprio sogno.

Lincoln è un monumento fragile, quindi. E non stonano certi tratti irriverenti con cui Spielberg definisce il personaggio: visto da lontano, in silhouette, il Presidente ci appare quasi buffo. Così magro, il busto proteso in avanti, il lungo cappello a cilindro, assomiglia ad uno spaventapasseri, oppure ad una banderuola in balia del vento.

Lincoln è solo. La sua ossessione lo allontana inevitabilmente da tutti. Nel suo partito nessuno sembra comprendere fino in fondo le ragioni del suo comportamento: e lui, vero e proprio “Dottor Sottile”, spiega, riformula, s’impunta, comanda, divaga. “Non riuscirò ad ascoltare un’altra delle vostre storielle!”, si sente rispondere ad un certo punto. È solo anche all’interno della propria famiglia. Il Padre della Patria è infatti anche padre, e marito. Come si può vivere accanto a qualcuno che ha deciso non solo di scrivere la Storia, ma di “farsi” Storia? Così, anche quando finalmente il tredicesimo emendamento viene approvato, le campane suonano a festa e la tensione degli spettatori si scioglie, egli è solo – con l’unica compagnia del figlio più piccolo, presso il quale si era rannicchiato all’inizio del film, e che sarà, poco dopo, l’unico testimone (indiretto, ma è solo lui che Spielberg sceglie di mostrare) della morte del Padre.

Nel suo millimetrico resoconto storico, Spielberg non tralascia nulla. Nello stesso modo in cui decostruisce secondo diverse prospettive la figura di Lincoln, ci tiene a non tacere nulla del percorso legislativo che portò all’abolizione della schiavitù, nonostante si tratti di dettagli ben poco edificanti: forse non è un caso che le scene in cui vengono mostrate le tecniche di corruzione dei parlamentari siano fra i pochi momenti “leggeri” e comici del film.

E persino quando si trova ad affrontare, nella scena della convention di Hampton Roads, lo snodo cruciale del rapporto fra Nord e Sud, la borghesia imprenditoriale pronta a cancellare l’economia agricola (e la società che su quest’economia si reggeva), Spielberg adotta un tono non meno equilibrato, quasi a voler suggerire che, forse, anche gli odiosi schiavisti del Sud avevano le loro buone ragioni. In questo modo, fa i conti non solo con la Storia del proprio Paese, ma anche con la Storia del cinema del proprio Paese: in particolare con quel Nascita di una nazione con il quale, quasi un secolo fa, D.W. Griffith volle fissare l’unità degli USA, sotto il segno del fuoco giustiziere del Ku Klux Klan. La furia vendicatrice del vecchio sudista, viene sconfitta dalla retorica conciliante del ragazzo ebreo che crede ancora, fortemente (ingenuamente?), nel sogno egualitario del Grande Paese.

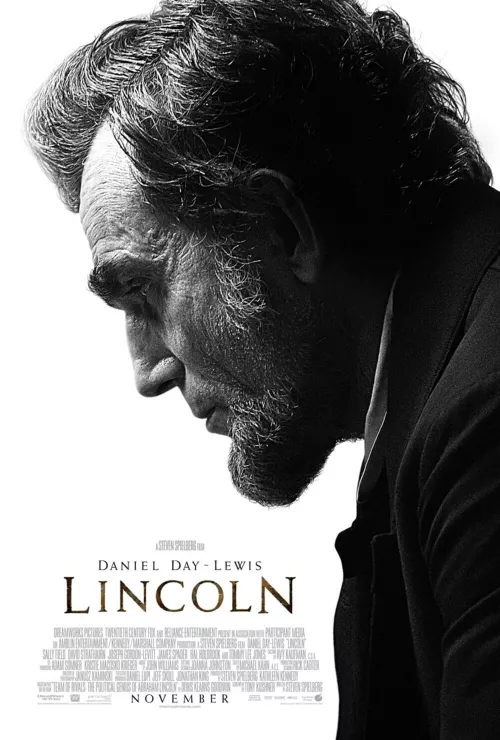

Nota a margine: negli ultimi giorni si è tornati a parlare, anche a proposito di questo film, dell’annosa questione “doppiaggio vs. lingua originale”. Non è nostra intenzione entrare nel merito della questione, sulla quale hanno un peso non secondario le consuetudini del pubblico e le ragioni dei distributori. Tuttavia, come il lettore avrà capito, il lavoro svolto da Spielberg non può prescindere dall’interpretazione di Daniel Day-Lewis, autentico coautore del film, che ha costruito il suo Lincoln con la massima cura nel gesto... e nell’impostazione della voce. Nonostante la buona volontà, la prova vocale di Pierfrancesco Favino non può che impoverire la resa complessiva, perfettamente studiata, della performance di Day-Lewis e Spielberg.