1923-2023. Diane Arbus: mirare al cuore

Non so quale fosse il segreto di Diane Arbus, quello, intendo, per realizzare fotografie così straordinariamente originali pur con una semplicità d’impianto. La tecnica? Ma quale? La vita (alla faccia di coloro che insistono che non bisogna lasciarsi influenzare dalla biografia)? Una qualche perversione (uff, non sembra anche a voi che il film su di lei – Fur, di Steven Shainberg, del 2006 – sia un po’ troppo carico)? Tutto c’entra un poco. Lei ha scritto: “Una fotografia è un segreto intorno ad un segreto”, un doppio segreto.

Comunque la vita di Diane è stata particolare. Nata Nemerov, “paffuta, bionda e con gli occhi azzurri”, dice, il 14 marzo del 1923 – è appunto il centenario – da famiglia ricca, con pellicceria a Manhattan da due generazioni, da parte di madre, poi espansa dal padre a grandi magazzini d’abbigliamento. Soffre a causa di genitori poco affettivi, ma ha un’infanzia ovattata, condivisa con un fratello maggiore di tre anni (i fatidici tre anni che segnano la distanza dei percorsi personali, scolastici e altro), Howard, che diventerà uno dei maggiori poeti americani del dopoguerra. Una sorella, Renée – alla francese, luogo a cui i genitori guardano come modello di ogni eleganza –, nascerà cinque anni dopo di lei. Quando visita il negozio di famiglia si sente imbarazzata di essere la privilegiata principessa di quel regno del lusso.

Poi brucia le tappe. Conosce Allan Arbus a soli tredici anni, lui ne ha diciotto e lavora al reparto Pubblicità dei grandi magazzini; si sposeranno cinque anni dopo. Lei studia pittura, vanno a vedere mostre insieme. Lui le regala una macchina fotografica, Diane prende lezioni di fotografia nientemeno che da Berenice Abbott, che l’aveva appresa a Parigi da Man Ray. Durante le vacanze Allan scatta delle fotografie di moda con Diane come modella e quando il padre le vede decide di ingaggiarli per la pubblicità dei grandi magazzini sulle riviste.

Arriva la guerra, Allan è militare. Nel 1944 è in India e Diane, tornata in famiglia, si organizza un laboratorio e si dedica sempre più alla fotografia. Nel 1946 Allan è smobilitato e torna a New York, aprono insieme il loro studio fotografico e l’avventura entra nel vivo, come si suol dire. Inizia la loro attività professionale e contemporaneamente la ricerca di uno stile. Nel lavoro lei perlopiù ha la direzione artistica, lui quella tecnica; i modelli sono i più innovativi dell’epoca: da Louise Dahl-Wolfe e Martin Munkàcsi a Irving Penn e Richard Avedon.

Il lavoro non manca ma Diane è sempre più a disagio in quel lavoro. Il 1956 è l’anno di grazia: Diane esplode e abbandona il lavoro dello studio con Allan e al tempo stesso comincia a numerare da 1 i negativi. Non è sicura di sé, ma certamente ora vuole fare la sua ricerca. Si iscrive a un corso di Lisette Model, nomen omen, un modello per lei, che le chiarirà il modo e le darà la determinazione. Un giorno le dice: “Originalità significa partire dalla fonte, non è, come dice Brodovitch, fare diversamente a qualsiasi prezzo”, ed è la chiave. Comincia a fotografare per strada, nei parchi, nei luna park, sulle spiagge, ma anche al chiuso, nei locali, nelle sale da ballo, nelle sale cinematografiche, e anche “foto segrete di donne nelle saune”.

Dal 1959 comincia a tenere nota di tutto in agende e quadernetti che porta con sé. Lo farà per tutta la vita. Nel 1960 inizia un progetto per la rivista “Esquire” che è già il progetto di tutta la sua vita: fotografare situazioni strane, persone fuori dal comune, tutto un mondo che sta ai margini della società detta “normale” ma ben vivo e rivelatore. Si va dai club più singolari ai concorsi di bellezza o di culturismo, balli delle debuttanti, gruppi di scout, gang giovanili, attori dell’Herbert’s Museum come il lillipuziano che imita Maurice Chevalier o il famoso Congo, detto Il Malvagio della giungla, una troupe di travestiti e altro ancora. Lo definisce “from posh to sordid”, dallo chic al sordido, poi esce con il titolo Il viaggio verticale (espressione ispirata a Alice nel Paese delle meraviglie), sottotitolo: “Sei movimenti di un momento nel cuore della città”. È davvero la definizione del viaggio di Arbus, verticale, per mirare al cuore. Questo cuore è quello nascosto ma la cui pulsazione determina la vita stessa di tutto, della città come dell’anima, come del linguaggio.

Ora la fotografia di Arbus è quella che tutti conoscono: ritratti, persone al centro, per lo più immobili, espressioni che sembrano enigmi, sguardi che interrogano il nostro. Certo Arbus diventa famosa per la singolarità dei personaggi che ha scovato, ha legato il suo nome alle stranezze umane, giganti, nani, bambini-adulti e adulti-bambini, gemelle, tatuati globali, coppie improbabili, nudisti, malati di ogni genere, e poi deformi e freak da circo, ma lo straordinario è come riesce a rivelarne l’anima senza alcuna forzatura o messa in scena. E come poi riesce a fare lo stesso anche con altri tipi di persone ben più spesso fotografate da tutti, dagli attori agli artisti, agli intellettuali di ogni genere, cogliendo il lato misterioso della loro personalità e la distorsione indotta dal loro esercizio della creatività. Lo ha fatto emergere perfino da persone mascherate: la “maschera” in effetti è la chiave del volto, come ormai ognuno sa, come la posa.

I ritratti che vengono in mente sono molti, dalle due bambine gemelle identiche che hanno ispirato Stanley Kubrich per Shining al bambino minaccioso con la bomba a mano, dal giovane con i bigodini al cieco Borges. Sono centinaia e non si finisce mai di guardarle, come ipnotizzati. Io ho sempre in mente Marcello Mastroianni seduto sul letto della sua camera d’albergo, come smarrito, non sa cosa fare, non capisce cosa vuole questa strana fotografa, lei sì, fuori dal normale. Ma anche la donna albina che ingoia la spada allargando le braccia, formando una duplice croce.

Ora, Arbus ha finito poi per rappresentare tutta una serie di questioni. Innanzitutto storiche: chi altri ha saputo mostrare come lei questa parte dell’umanità e della società? Come ogni grande artista, si è tentato di darle una definizione e metterla sotto l’etichetta di un qualche movimento, Pop, per analogia con certo Warhol? Nuovi documenti, dal titolo della storica mostra del 1967 con Lee Friedlander e Gary Winogrand? Nuova oggettività, per rimando a August Sander? Gli anni in cui ha operato sono i sessanta, anni della Pop art, appunto, ma anche del minimalismo e dell’arte concettuale, e della Body art, Performance, Happening, tanto per dire la complessità del periodo e trascurando teatro, danza e cinema, che Arbus sicuramente vedeva intorno a sé.

Poi ci sono le questioni personali, quelle della personalità complessa e in parte oscura di Diane, che ha fatto pensare-immaginare i comportamenti più deviati, il compiacimento, il godimento nel pescare nel torbido, la morbosità, la perversione, argomenti in fondo sempre usati per operazioni di isolamento, di spiegazione dell’eccezionalità come eccentricità, roba che non fa per noi davvero, che possiamo guardare da fuori.

Infine ci sono le questioni fotografiche ed estetiche: torno a chiedere: come è possibile che una tale semplicità, in fondo, sia così efficace e insieme così misteriosa? E come definire l’attrazione estetica che proviamo per queste fotografie di soggetti così non belli? Come definire il sentimento che sollevano, una tristezza sublime?

La risposta sta in quella “verticalità”, è quella la direzione che porta al centro e, profondità o meno che la si voglia chiamare, porta all’interrogazione che colpisce tutti: siamo tutti bersagli di queste immagini, esse mirano al centro di noi. Forse il segreto, doppio, anzi triplo, è sempre lo stesso: saper cogliere il segreto dell’altro e sovrapporlo al proprio – “far diventare Arbus”, come si dice in arte, no? – e costringerci a interrogare il nostro. Di fronte alle fotografie di Arbus mi chiedo sempre: io come sarei fotografato da lei?

Bisogna leggere le sue dichiarazioni, le sue note, spesso con aforismi fulminanti, sempre indicatori, imprevisti e rivelatori. La presentazione del progetto per ottenere la borsa Guggenheim nel 1961 inizia: “Voglio fotografare le cerimonie formidabili del nostro tempo”. E, tanto perché non sia letto solo in chiave sociologica-antropologica, aggiungiamo l’elenco da una nota nei suoi quaderni: “La sostanza dei sogni, rituali, aristocrazia, impostori, celebrità, anonimato, invenzioni, visioni reali, sogni americani, sogni quotidiani, fantasie di passaggio, allucinazioni americane, miraggi reali”.

Com’è noto Diane muore suicida, il 28 luglio 1971, a 48 anni. Era soggetta a profonde depressioni; della cui paura scrive in diverse occasioni agli amici: “Il peggio è che ho letteralmente paura [sottolineato] di cadere nella depressione. È chimica, questione di sangue. L’energia, una forma particolare di energia, fugge dappertutto e perdo qualsiasi fiducia in me, anche per attraversare la strada”.

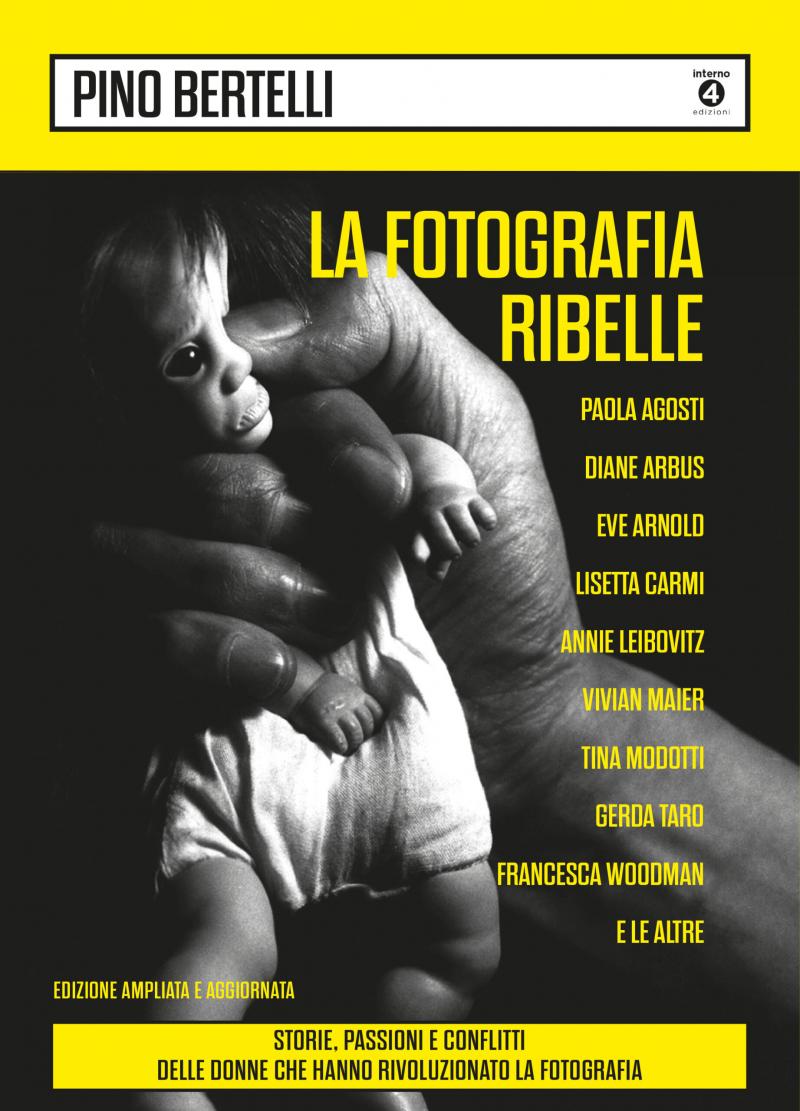

Nonostante la grandezza e la fama, non ci sono molte pubblicazioni su di lei. In italiano anzi, a me risulta solo la dettagliata biografia di Patricia Bosworth (Rizzoli, 2008) – che, se non ricordo male, creò qualche reazione negativa da parte degli eredi. Ne hanno scritto poi qua e là in diversi, citerei in particolare Pino Bertelli in diverse occasioni, la principale è La fotografia ribelle (Interno 4, 2022), nella chiave indicata dal titolo. Il libro imprescindibile è naturalmente Diane Arbus – Revelations (Schirmer/Mosel, 2003), completo e bellissimo, ufficialissimo (curato dalla figlia), grande formato, illustratissimo e stampato benissimo. La vasta “cronologia” che vi è contenuta, piena di citazioni da testi, corrispondenza, testimonianze, è anche pubblicata a parte in edizione tascabile – anche in francese, in occasione della magnifica retrospettiva al Jeu de Paume del 2011). Aggiungo poi senz’altro Diane Arbus - Magazine Work di Thomas Southall (Aperture, 1984), in particolare perché vi si ricostruiscono e vedono riprodotte le impaginazioni dei servizi realizzati dalla fotografa per le riviste, dato imprescindibile non solo per lo studioso.

Leggi anche:

Stefano Chiodi, Diane Arbus. Il banale leggendario