Alessandro Manzoni 150

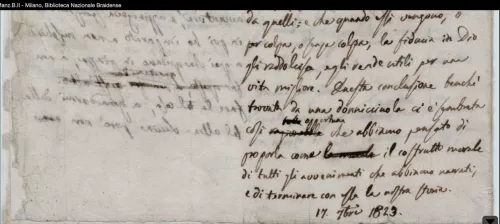

Nella mia predilezione per gli anniversari, quelli che meno mi attraggono riguardano le morti. Forse sono condizionato da fattori personali: io sono nato il 5 maggio, e ho sempre preferito ricordare che è lo stesso giorno in cui sono nati Karl Marx (1818) e Søren Kierkegaard (1813) che non il giorno in cui è morto Napoleone (1821): fatti salvi, beninteso, tutti i pregi del Cinque Maggio manzoniano. E appunto a proposito di Manzoni, piuttosto che il centocinquantesimo anniversario della scomparsa (22 maggio 1873) preferirei ricordare il duecentesimo della conclusione del Fermo e Lucia (17 settembre 1823), attestato dalla data in calce al manoscritto della Braidense, e facilmente consultabile sul prezioso sito.(Vedi anche qui).

Ma tant’è: ogni anniversario è un’occasione, e dei classici è sempre bene rinfrescare la memoria.

I tempi che corrono non sembrano particolarmente propizi all’autore dei Promessi sposi. In particolare, la tanto celebrata operazione linguistica compiuta attraverso il romanzo appare oggi avvolta nelle brume di una distanza storica che in pochi decenni si è fatta inopinatamente vertiginosa. Ben lungi dall’apprezzare la modernità e la naturalezza della prosa manzoniana, gli studenti di oggi la avvertono spesso come arcaica e desueta, a volte perfino difficilmente comprensibile (del resto, chi è cresciuto a una dieta di tweet, due subordinate bastano a confondergli le idee). E anche nel suo ruolo di grande scrittore civile, Manzoni sembra oggi per molti versi soppiantato da un altro autore, più vicino a noi, come Primo Levi: nel percorso scolastico, la funzione dei Promessi sposi sembra sia svolta con maggior efficacia da Se questo è un uomo.

Eppure le ragioni di attualità dell’opera manzoniana non mancano. Anzi: più il tempo passa, più certe riflessioni e certe immagini rivelano un’acutezza di pensiero straordinaria. Limitiamoci pure ai Promessi sposi. Il commento del narratore alle fantasticherie omicide di Renzo, reso edotto dell’identità del persecutore, mette a fuoco con lucidità estrema il tema della responsabilità etica di chi commette soprusi. Occorre citarlo? «I provocatori, i soverchiatori, tutti coloro che, in qualunque modo, fanno torto altrui, sono rei, non solo del male che commettono, ma del pervertimento ancora a cui portano gli animi degli offesi». Nessuno oggi usa più il termine «soverchiatore» (oppressore, persecutore), ma la considerazione si applica a una quantità di eventi sia privati sia pubblici: e nel caso di questi ultimi, la responsabilità si estende alla dimensione storico-politica. Tanto per intenderci: al governo, oggi, in Italia, c’è un cospicuo numero di persone che questa pagina manzoniana non l’hanno mai letta, o mai compresa, altrimenti si risparmierebbero certe uscite sui partigiani e l’antifascismo e il 25 aprile.

Ancora. Attorno alla tavola di don Rodrigo si svolge una conversazione che nella sua capziosa scompostezza sembra l’archetipo di tanti talk-show televisivi odierni. Vale la pena di attraversare un’ironica similitudine un po’ elaborata sul piano sintattico, e comprensiva d’un termine caduto dall’uso come «cantambanco» (cantastorie, musicante), per apprezzare la potenza dell’inciso finale: «Chi, passando per una fiera, s’è trovato a goder l’armonia che fa una compagnia di cantambanchi, quando, tra una sonata e l’altra, ognuno accorda il suo stromento, facendolo stridere quanto più può, affine di sentirlo distintamente, in mezzo al rumore degli altri, s’immagini che tale fosse la consonanza di quei, se si può dire, discorsi» (corsivi miei). E sempre in quell’episodio, si ricorderà la prosopopea del podestà di Lecco, che corregge il conte Attilio nella pronuncia del nome di Wallenstein (quel «principe di Valdistano o di Vallistai, o come lo chiamano»): «“Il nome legittimo in lingua alemanna,” interruppe ancora il podestà, “è Vagliensteino, come l’ho sentito proferir più volte dal nostro signor castellano spagnolo»: un bell’esempio di presuntuosa ignoranza e di sudditanza linguistica – e perciò di sudditanza tout court – che oggi non è difficile trasferire dal castigliano all’inglese (quale inglese, ahimè). E per inciso, le facili ironie sul disegno di legge del sottosegretario Fabio Rampelli circa la tutela e la promozione della lingua italiana lasciano le cose esattamente come stanno.

E che dire della sequenza della peste? Pandemia a parte (il Covid come peste del XXI secolo e cose simili), quelle pagine dei Promessi sposi mettono in luce con perspicacia mirabile, nel campo della comunicazione sociale, fenomeni che da duecento anni in qua non hanno fatto che aggravarsi: cioè la mistificazione dei fatti operata tramite censura o distorsione verbale («In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome») e, ad essa collegata e conseguente, la paranoica ricerca di capri espiatori cui addossare la responsabilità dei propri errori di calcolo, delle proprie omissioni e menzogne, della propria inadeguatezza («Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro»).

La patologia tracima, si propaga: dalle carenze materiali e dalla sofferenza fisica si estende all’universo mentale e simbolico, invade pensieri e discorsi, offusca addirittura la percezione. I promessi sposi offrono un eccezionale repertorio di deformazioni verbali, dalle falsità pure e semplici alle mezze verità capziose, dalle deformazioni più o meno volontarie all’ambigua forza delle allusioni, dalle dicerie incontrollate al palmare autoinganno (il cittadino che incontra Renzo sullo stradone di Santa Teresa, lo prende per untore, e fino alla vecchiaia seguita a ripetere «quelli che sostengono ancora che non era vero, non lo vengano a dire a me; perché le cose bisogna averle viste»). Soprattutto, I promessi sposi esemplificano l’uso della parola come strumento di frode, di prevaricazione e di dominio. In questo, rimangono un’opera più attuale che mai.

Don Lisander, per parte sua, nutriva anche una fede sincera in una Parola divinamente ispirata, che proponeva come antidoto alla perversione degli usi correnti del linguaggio e alle ingiustizie sociali che quegli usi perpetuavano e garantivano. Naturalmente non mancano, anche oggi, lettori che condividono quella fede. Ma i non credenti non dovrebbero mancare di cogliere un dato fondamentale, cioè l’invito – la sollecitazione, lo sprone – a combattere le parole ipocrite e menzognere con parole per quanto possibile veridiche; e qui si potrebbe aprire un lungo discorso sulla passione di Manzoni per la storia, sul suo impegno strenuo ad accertare criticamente i fatti. Non occorre convenire sull’esistenza di verità assolute; quello che conta è fare il miglior uso possibile degli strumenti che abbiamo. A cominciare dalla ragione: e dal buon senso, che tanto spesso – e non solo quando infuriano le epidemie – si tiene nascosto, per paura del senso comune.