Venezia 75 / Arrivederci Leonesse

Peterloo (Mike Leigh), The Sisters Brothers (Jacques Audiard), Roma (Alfonso Cuarón), The Favourite (Yorgos Lanthimos). Tra i diciassette film in Concorso proiettati sino a ieri, questi, per adesso, sono i lavori che ho preferito. Come osservava anche Gimmelli nella prima rassegna veneziana, la Selezione principale, assieme alle altre sezioni, ha offerto un programma molto ricco. Tuttavia, non ho potuto rinunciare a visitare quella sorta di mostra nella Mostra allestita all’interno della hall del leggendario “Hotel des Bains”, al Lido, dismesso e chiuso da decenni ma eccezionalmente accessibile per l’occasione.

L’Hotel des Bains, inagurato il 5 luglio 1900, è uno dei luoghi più cinematografici che esistano: perché arriva dal medesimo mondo in cui è nato il cinema; perché ha ispirato tante narrazioni, e pure perché ci si accorge, visitandolo, di quanto sia pieno di finestre, specchi riflessi, passaggi nascosti che sorprendono e reinventano lo sguardo, trasformando questo edificio in una sorta di casa madre della settima arte. Ci sono andata due volte: la prima per guardare bene l’edificio, e per fare esperienza visiva delle pagine di La morte a Venezia, di Thomas Mann (1912); la seconda volta per visitare l’esposizione (Il Cinema in Mostra, Volti e immagini dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932-2018), che consiste in un percorso curvilineo che ci conduce, da una stanza all’altra, come svolgendo un filo, alla visione di una serie di pannelli pieni di foto che mostrano, anno per anno, dal 1932 a oggi, le locandine e i le opere che hanno partecipato al Concorso. È un’esperienza straordinaria, non solo in senso visivo e culturale, ma esistenziale: è come ritrovarsi faccia a faccia con le grandi scene cinematografiche che hanno accompagnato e scandito anche il film della vita di ognuno di noi. Per esempio, la foto qui sotto mostra le opere in concorso vent’anni fa, nel 1998, quando vinse il Leone d’oro Così ridevano di Amelio, Kusturica conquistò il Premio Speciale per la Regia per Gatto nero, gatto bianco, mentre Catherine Deneuve, con Place Vendôme, e Sean Penn, con Bugie, baci, bambole & bastardi, vinsero la Coppa Volpi:

Queste opere non formano soltanto una lista, ma compongono la mappa di un mondo possibile. Perché, come ha scritto il Direttore della Mostra Alberto Barbera nell’affiche all’ingresso dell’esposizione: «una mostra ha un senso se è più un luogo di sperimentazione che una vetrina». Ora, queste parole sono talmente importanti che vanno prese alla lettera e sul serio, molto di più di quanto non potrebbe fare chi riducesse la questione sollevata intorno alla selezione principale di quest’anno (comprendente venti autori e una sola autrice) al vecchio discorso delle “quote rosa”. «Non è concepibile che ci sia una sola donna regista in concorso. L'uguaglianza si conta, la giustizia si applica», ha detto il regista Audiard in conferenza stampa. E ha ragione. Ma i suoi argomenti non bastano, perché in Italia, oltre ad avere un problema di rappresentanza, abbiamo un problema di lessico, di mancanza di vocabolario. E a questo punto, poiché la Mostra di Venezia è non solo il Festival più importante del mondo, per molte ragioni, ma anche uno dei progetti culturali più seguiti e significativi di questo paese, può diventare anche lo spazio perfetto da cui far partire una storia nuova. È tempo, infatti, di elaborare parole e considerazioni serie sulla questione delle pari opportunità, perché è in gioco l’identità e l’immagine della vita culturale italiana complessiva, la sua capacità o meno di confrontarsi con un ambito internazionale, la sua disponibilità a elaborare coordinate, mappe, parole e categorie che possano costruire immaginario comune anche confrontandosi in un ambiente attraversato da conflitti religiosi e culturali di tipo multietnico.

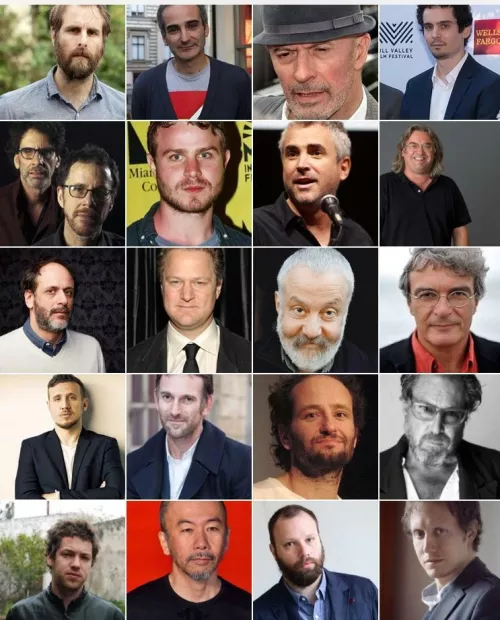

Il corpo e la dignità delle donne non sono un argomento tra i tanti ma, proprio come ci hanno raccontato i film di Venezia 75, in molti casi rappresentano uno dei campi di maggior tensione nella formazione delle nuove identità europee. Dunque, la scelta del Direttore Barbera, che quest’anno ha costruito un Concorso composto da venti uomini e una donna, in un certo senso va accolta anche con gratitudine, perché la questione va ben oltre il Festival, e deve essere affrontata, anziché nominata o commentata con sarcasmo, paura, imbarazzo: tanto da parte degli uomini quanto da parte delle donne. Vorrei cercare di farlo, qui, in maniera essenziale e diretta, vale a dire nominando quelle espressioni che più ricorrono nel senso comune, creando punti ciechi della comunicazione, alimentando paure, malintesi, ignoranza. Perché il punto, il primo punto da affrontare, una volta per sempre, è che l’espressione “quote rosa” è insensata, offensiva, sessista. Adatta, forse, per riferirsi a un album per l’infanzia pieno di figure da colorare, ma del tutto inadeguata a indicare con chiarezza quello che le altre lingue nel resto d’Europa definiscono “equal opportunity”, “égalité des chances”, “Frauenquote”. La lingua rivela e crea il punto di vista sulle cose: se sostituiamo “quote democratiche” a “quote rosa” ecco che cominceremo a guardare davvero la realtà di cui stiamo parlando, e a poter discutere con attenzione, liberi da preconcetti o da assetti e luoghi comuni che, tocca insistere perché è un passaggio importante, non possiamo permetterci più, anche in senso culturale oltre che politico. Non possiamo più distogliere lo sguardo. Non possiamo più permetterci di travestire, retoricamente, da pensiero anticonformista, perfino orgoglioso del politicamente scorretto, quella che rischia di essere, se non nelle intenzioni, nei risultati, una forma di razzismo. Guardate la foto qui sotto, dove sono stati messi assieme i volti dei registi e della regista selezionati per il concorso.

In una futura mostra sulla storia della Mostra di Venezia, questa sarà la foto ricordo; e non invochiamo, per riaggiustare le proporzioni, la presenza delle donne nelle altre sezioni, perché il discorso non regge. Non esistono riferimenti alle altre sezioni, comprensibilmente, nei pannelli in mostra all’Hotel des Bains: l’istantanea che immortala il profilo artistico e culturale delle varie edizioni è quella della selezione principale e basta.

Quale mondo, dunque, è reso credibile, desiderabile, imitabile, serio, dalla foto qui sopra? Non pensiamo soltanto a noi, ai nostri casi individuali; non diamoci troppa importanza, e pensiamo piuttosto alle generazioni che verranno dopo di noi – non siamo gli ultimi, né, tantomeno, le ultime. Un Festival non è un garage, non è una zona di accesso illimitato, come ricorda anche Barbera, ma l’occasione per progettare, anche rischiando, anche facendo i visionari, un mondo nuovo e diverso; anche andando a cercare quello che non arriva. Nessuno che si dedichi alla cultura e all’arte può nascondersi dietro l’argomento facile “se la caveranno”. Nessuno, nessuna, se la cava da solo o da sola, soprattutto se è tenuto nelle condizioni (materiali, simboliche, visuali) di credere di non essere uno/una tra gli altri, ma di essere fuori luogo, come Jennifer Kent nella foto indicata (del suo film potremo parlare solo quando sarà arrivato alla proiezione per il pubblico). Al primo punto sugli effetti nocivi dell’espressione “quote rosa” si possono allora aggiungere altre due frasi fatte, ma tanto ricorrenti e capaci di bloccare il ragionamento. Anzitutto quella del merito (“saranno in concorso se e quando lo meriteranno”). Il merito, come la libertà, non è una condizione intrinseca, ma una categoria complessa, sia in partenza sia in arrivo. Ed è pure un valore sociale. È difficile pensare, capire, tra l’altro, quale fosse il merito speciale che ha fatto arrivare a far parte dei prescelti, per esempio, lavori come The Mountain (Rick Alverson), o Frères Ennemis di David Oelhoffen, o l’ennesimo film sui geniali tormenti interiori di Van Gogh (At Eternity’s Gate, di Julian Schnabel), o il thriller da popcorn e divano Acusada, di Gonzalo Tobal. Nondimeno, si può capire che il progetto a monte di una selezione segua logiche articolate, trasversali; a maggior ragione, allora, l’esigenza di un punto di vista e di un’attenzione a come si costruisce il paesaggio, a quale ordine simbolico si decide di aderire, potrà valere e funzionare anche per le quote democratiche, oltre che per il cinema americano indipendente.

“Mai vorrei essere premiata solo perché sono una donna”: e perché mai, che male ci sarebbe, si ha voglia di chiedere a quelle autrici, in certi casi anche molto brave, che in passato come adesso si sono trovate a pronunciare queste parole. Potremmo mai immaginarci un autore che dica una cosa simile? («mai vorrei essere premiato solo perché sono un uomo»). Le proporzioni, soprattutto stavolta (una donna su ventuno è come dire nemmeno il cinque per cento), sono talmente sbilanciate che la battuta diventa anche più spaesante. Eppure è verisimile, e a maggior ragione, dunque, la presenza di uno sguardo meno monologico, finalmente, potrà restituire agli autori la libertà di pensare e di dire «non me lo sono meritato soltanto perché sono un uomo», come se anziché in una gara si trovasse in una gabbia di leoni. Le quote democratiche restituiranno libertà di azione e reazione soprattutto agli uomini, in un certo senso.

Tra l’altro, tutto questo accade in un momento in cui non solo il cinema d’autrice, ma d’autore mette continuamente in scena una domanda di narrazione e di sguardo rinnovati dal confronto con punti di vista altri, nuovi, occultati e restituiti alla luce. Di continuo i film di Venezia 75, per esempio, tornano sulle mappe dei grandi eventi della modernità (le guerre, il nazismo, il terrorismo) per riguardare la storia da prospettive differenti, trasformando questa urgenza in forma espressiva (attraverso usi sfocati dell’immagine, o dilatando i tempi di racconto, o usando piani sequenza rapidi continuamente attaccati a un unico personaggio). Vale per Peterloo, ma, sia pure assecondando progetti molto diversi, vale anche per i lavori in concorso Opera senza autore, di Florian Henckel von Donnersmarck (Oscar 2007 per Le vite degli altri); e Napszállta (Tramonto), di László Nemes, l’autore di Il figlio di Saul (vincitore, nel 2015, del Grand Prix del Festival di Cannes e premiato con l’Oscar al miglior film straniero):

Opera senza autore (Werk ohne Autor), di Florian Henckel von Donnersmarck.

Opera senza autore (Werk ohne Autor), di Florian Henckel von Donnersmarck.

Il film di Audiard, The Sisters Brothers, sfrutta proprio la libertà formale e narrativa che può sprigionarsi anche da uno sguardo mobile sulle identità di genere. E colpisce, anzi per certi aspetti può essere pure significativo, che quasi nessuno abbia notato finora che, come nel libro di Patrick deWitt (2011) da cui è tratto, i due fratelli protagonisti si chiamino “Sisters”, incarnando, anche nel nome, e in maniera umoristica, un destino narrativo di compresenza degli opposti:

John C. Reilly e Joaquin Phoenix in The Sisters Brothers, di Jacques Audiard

John C. Reilly e Joaquin Phoenix in The Sisters Brothers, di Jacques Audiard

Il punto è che la storia messa in scena dal film non è l’epopea di Eli e Charlie, due sicari assunti per uccidere il cercatore Hermann Warm, in Oregon, nel 1858; ma un romanzo picaresco, con tratti anche queer, che riprende, per rovesciarli, tutti gli stilemi della mitologia western. Pure il film dei fratelli Coen, The Ballad of Buster Scruggs, un’antologia in sei episodi, racconta, rovesciandola, la tradizione dei grandi eroi a cavallo, ma lo straniamento agisce a livello narrativo e stilistico, senza lavorare sulla possibilità di costruire un immaginario altro, nuovo, come fa Audiard, che sperimenta una forma diversa di fratellanza.

C’è un episodio del film dei Coen e una situazione, in particolare, però, che vale la pena di fermare perché ci regalano una delle immagini più belle che si possano usare per spiegare, in figura, cosa sia e cosa possa fare il cinema. Arriva nel capitolo intitolato Meal Ticket, quello in cui si narra la vita di un impresario teatrale (Liam Neeson) che gira tra i paesi del West, spostandosi con un carrozzone ambulante che, man mano che sosta nei vari sobborghi, si apre e, quando si fa buio, diventa un teatro: una scatola delle meraviglie da cui si affaccia e si esibisce, nel “Magic Show”, uno struggente torso umano (Harry Melling), senza braccia e senza gambe, che un po’ pare uscito da Freaks (1932), un po’ sembra una surreale reinterpretazione della Venere di Milo, e con il volto coperto di biacca attacca a raccontare storie, sotto il cielo stellato. Quella è la culla del cinema: uno spazio da baraccone, dove un artista da strapazzo cerca di strabiliare un pubblico da fiera, stanco e bisognoso di sognare, di spaventarsi. Desiderio e paura sono la stoffa segreta del cinema: sono le emozioni più rudimentali, eppure quelle forse più indispensabili. Non possono essere completamente sostituite da sguardi di maniera sofisticati, eleganti, visivamente raffinati, ma incapaci di comunicare emozioni. Suspiria, di Guadagnino, procura un po’ questo effetto di ipersaturazione formale spinta oltre sé stessa, fino alla combustione. Chiede ammirazione, non emozione; è un cinema intransitivo, e per un film horror questo è un limite di codice.

Dakota Johnson in Suspiria, di Luca Guadagnino

Dakota Johnson in Suspiria, di Luca Guadagnino

Come le malefiche Madri messe in scena (in sequenze anche kitsch), il film va avanti come un mostro che si autodivora, sovrapponendo e centrifugando troppe cose, e con troppa superficialità (qual è la logica narrativa all’origine della simmetria tra il nazismo e la Banda Baader-Meinhof; perché inventarsi, per raccontare la famiglia originaria di Susie - Dakota Johnson - una comunità Amish in un casolare della Pianura Padana travestito da Ohio? Perché Tilda Swinton deve interpretare anche un vecchio psicanalista; e, in più, perché dare così spazio alla danza, ai richiami a Pina Bausch e Sasha Waltz, per ballare così male?). Il codice horror è il più emotivo di tutti, per certi aspetti anche il più sentimentale, perché costruisce immaginario attorno a paure profonde, rubando materiali visivi e simbolici all’immaginazione infantile. E così, a differenza del film di Dario Argento – eh sì, il confronto non va fatto, ma un po’ è inevitabile – il film di Guadagnino ci lascia freddi, ammirati, ma distanti; la cura perfezionistica non ci interpella mai, non fa paura, non ci emoziona.