Speciale

Il problema del ne*ro

Nelle ultime pagine di Benito Cereno, il racconto che Herman Melville scrisse all’incirca nel 1853 e che entrò a far parte della raccolta The Piazza Tales (la stessa che include Bartleby), il capitano di vascello Amasa Delano ha una conversazione con Don Benito Cereno, il capitano spagnolo con il quale ha condiviso una difficile giornata. Vedendo una nave in difficoltà al di fuori di un porto cileno, Delano offre il suo aiuto e quello dei suoi uomini, ma una volta salito sulla San Dominick non riesce a capire se il capitano spagnolo e la sua ciurma, composta di marinai di razza bianca e nera, abbia bisogno di soccorso o non stia piuttosto tramando di uccidere lo stesso Delano e impadronirsi della sua nave, la Bachelor’s Delight.

Eppure Don Benito sembra un uomo di antica raffinatezza e cortesia, tutt’altro che un pirata a capo di una banda di pirati. Poi, lentamente, la verità viene a galla, appena in tempo perché Delano comprenda il pericolo. La San Dominick è una nave negriera, ma gli schiavi che trasportava si sono ribellati, uccidendo gli ufficiali e il trafficante che li ha comprati. Hanno risparmiato Don Benito, altrimenti non avrebbero saputo come governare la nave, ma gli hanno messo accanto un attendente nero di nome Babo, in apparenza servilissimo ma che in realtà lo controlla giorno e notte.

Sventato il pericolo, Delano cerca di far coraggio al povero Don Benito, che sembra prostrato da una tristezza metafisica, ancora più grande del pericolo attraversato. Dimenticate quello che è stato, gli dice Delano, il cielo è azzurro, il sole splende, tornate a vivere. Il cielo e il mare non hanno memoria, gli risponde Don Benito, non sono umani. Ma questi venti che ora che vi carezzano la guancia, insiste Delano, non portano con sé anche qualcosa di umano? Mi portano più rapidamente alla tomba, risponde Don Benito. Ma siete salvo, esclama Delano esasperato, che cosa ha gettato una simile ombra su di voi? The Negro, risponde Don Benito. E la conversazione non prosegue.

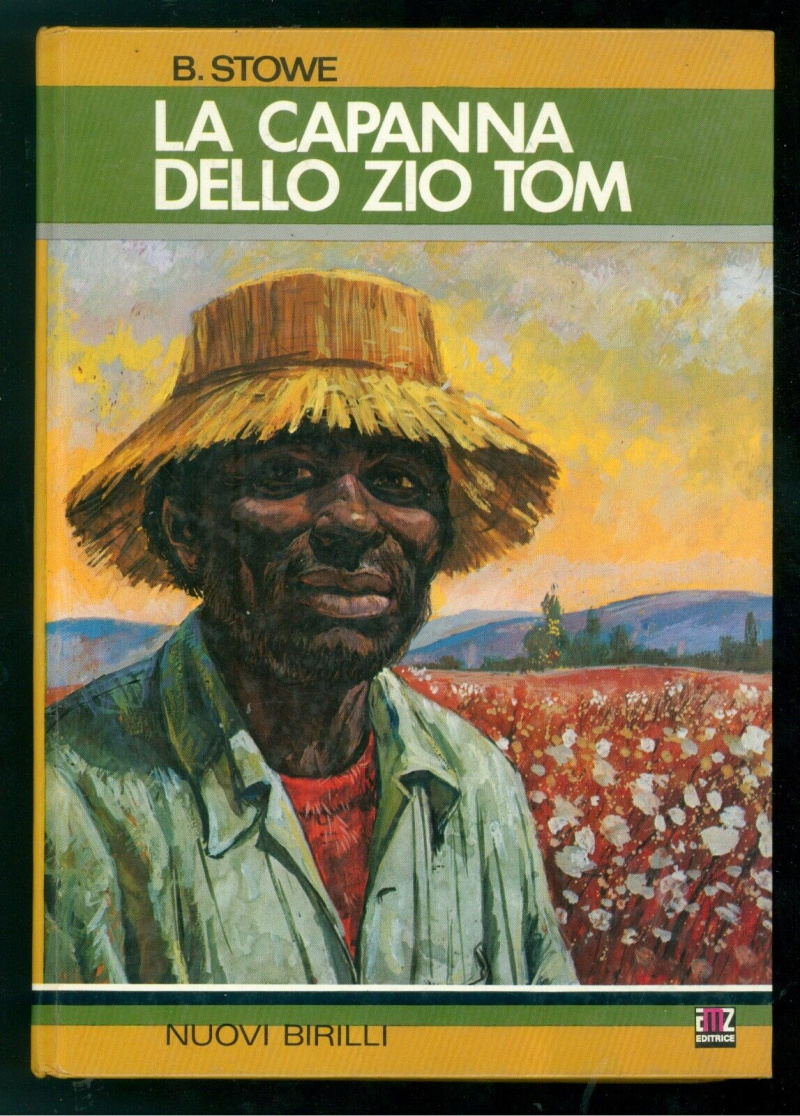

Amasa Delano prova molta simpatia per the negroes, dice Melville. Si trova bene in loro compagnia come si troverebbe bene con un cane Terranova. Il fatto che siano comprati e venduti come schiavi non lo turba più di tanto, li ritiene per natura molto docili e adatti a obbedire, come dei bravi animali domestici, appunto. Melville basa il suo racconto su un fatto accaduto nel 1795 e narrato dallo stesso Delano nel 1817 (Melville cambia vari nomi, ma non quello del protagonista). Tra l’ammutinamento descritto da Delano e il racconto di Melville si pone la celebre rivolta degli schiavi sulla Amistad, nel 1839, e nel frattempo il movimento abolizionista sta crescendo. Ma nel 1853 la percezione di the negroes è ancora la stessa che aveva Delano. La pubblicistica dell’epoca li descrive come pacifici, tolleranti della fatica e disposti a tutto pur di compiacere i loro padroni. L’anno prima, nel 1852, la pubblicazione della Capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe aveva aperto gli occhi sulla schiavitù a molti, lassù al Nord, che fino a quel momento non avevano prestato molta attenzione a ciò che accadeva giù al Sud. Creando però con Tom una sorta di Giobbe nero, buono e paziente oltremisura, l’autrice aveva riaffermato lo stereotipo del nero che patisce senza ribellarsi l’ingiustizia che lo colpisce.

Non tutti i personaggi della Capanna dello Zio Tom sono così remissivi. Se nessuno veramente si ribella, c’è però chi tenta di fuggire verso il Nord e il Canada, utilizzando quella che in seguito sarebbe stata conosciuta come underground railroad. Ma la ragione della spossatezza che attanaglia Don Benito dopo essersi salvato dai rivoltosi risiede in un diverso stereotipo, altrettanto potente pur nel suo essere contraddittorio: the negro, questa creatura docile che va trattata con estrema durezza per poter reprimere in anticipo il suo lato feroce, porta con sé una disposizione verso la vita che è l’assoluto opposto della cultura puritano-capitalista. La sua lentezza, la sua musica lamentosa, i suoi movimenti di danza prostrano il povero bianco con la visione di un’esistenza non dominata dal demone della produttività. Delano, in quanto americano, si riprende dallo sconcerto di aver visto i miti schiavi ribellarsi. Don Benito, forse perché è spagnolo, dunque già decadente di suo e non irrobustito dall’etica protestante, non si riprende più e anzi finisce i suoi giorni in un monastero.

La capanna dello Zio Tom e Benito Cereno, il primo di enorme successo e il secondo per decenni ignorato e incompreso, sembrano imparagonabili. Se Herman Melville è al sommo del canone letterario americano, Harriet Beecher Stowe rimane l’autrice di un libro che cambiò la storia, come riconobbe anche Lincoln, ma non rese migliore la letteratura. Eppure Beniamino Placido riuscì a coniugarli in un libro uscito nel 1975, ora disponibile in una nuova edizione Feltrinelli e intitolato Le due schiavitù. Per un’analisi dell’immaginazione americana, con prefazione di Alessandro Portelli, nota di Barbara Placido e postfazione di Francesco Cappa.

Forse non tutti ricordano che ci sono stati anni in cui Beniamino Placido (1929-2010) era tanto famoso quanto Umberto Eco. Tra gli appassionati “forti” di letteratura e cinema, quelli che non si perdevano niente di ciò che la cultura high brow e middle brow offriva loro, gli articoli di Placido facevano testo, venivano citati, i suoi giudizi più affilati circolavano come loci aurei; la discussione non languiva mai se c’era un articolo di Beniamino Placido da commentare. Poi, chissà perché, Placido aveva anche un’insana passione per la televisione, e ci teneva pure delle trasmissioni, ma siccome la televisione bisognava pur guardarla, anche se non ti piaceva, per fortuna c’era Beniamino Placido che si assumeva il peso di prenderla sul serio, così che tu la potessi prendere con distacco.

Le due schiavitù è stato il suo primo libro, frutto di un seminario di letteratura americana tenuto all’Università La Sapienza, dove non è mai diventato professore e probabilmente nemmeno lo voleva. Erano ancora gli anni dello strutturalismo, di Piaget, Lévi-Strauss e Barthes. Il passaggio al post-strutturalismo non era ancora avvenuto. Come si poteva ignorare allora il metodo strutturale, a meno di non usare un approccio marxista francofortese o lukacsiano? Placido però veniva da un’altra scuola, quella di Cleanth Brooks, John Crowe Ransom e W.K. Wimsatt, i New Critics americani che si erano sbarazzati di ogni retaggio storicistico (Benedetto Croce compreso, non poco influente in America nella prima metà del ventesimo secolo) creandosi un loro formalismo, un testualismo nel quale il critico doveva avvicinare l’opera letteraria come uno scassinatore avvicina una cassaforte, auscultandola con pazienza fino a far scattare la serratura che, aprendosi, avrebbe rivelato il tesoro nascosto. Così Cleanth Brooks in persona disse a Placido, che poi l’avrebbe raccontato in un saggio incluso nel volume a tre voci La riscoperta dell’America (Eco, Cesarani e Placido, Laterza 1984).

Ebbene, in Le due schiavitù, Placido applica strutturalismo e New Criticism insieme, così che agli obbligatori raddoppiamenti, accoppiamenti, scomposizioni e opposizioni di elementi che troviamo in ogni manuale di strutturalismo si aggiunge lo stetoscopio dei nuovi critici ad ascoltare il battito cardiaco di Zio Tom e di Don Benito, per capire se si tratta veramente di due libri che si ignorano e che hanno a che fare solo con la loro struttura interna (secondo “l’asse sintagmatico”, per chi si ricorda la terminologia di quel tempo) o magari invece dello stesso libro raccontato in due modi diversi e in parentela orizzontale (secondo “l’asse paradigmatico”).

Il risultato dell’analisi di Placido è che le due schiavitù, quella del bravo Tom e quella del servitore Babo (che sembra uno zio Tom ma in realtà è uno scaltro ribelle), sono una sola. Ad ascoltarli bene, i due romanzi “si mescolano fa loro e convergono”, scrive Portelli nella sua introduzione, trovando forse la loro unità nel gigantesco e silenzioso Atufal, il nero che potrebbe liberarsi dalle catene che lo stringono se solo chiedesse scusa a Don Benito di una trasgressione che ha commesso, ma non lo fa, anche se Don Benito glielo chiede sei volte al giorno (s’intende che anche questa è una finzione a danno dell’ingenuo Delano, in un romanzo che è tutto un gioco di specchi, ma la lasceremo “ascoltare” a chi non lo ha ancora letto).

La prima edizione di Le due schiavitù, come si è detto, è del 1975. Nei cinquant’anni passati da allora è accaduto questo: che la disperata risposta di Don Benito, “è lui che mi ha ridotto così, the Negro!”, non si può più dire. Placido usa ovviamente il termine “negro”, che allora non era offensivo a meno di non usarlo con chiara intenzione dispregiativa (lo usava Martin Luther King e fino a pochi anni fa si potevano menzionare i negro colleges, le università storicamente frequentate dai neri, che oggi vengono chiamate di preferenza black colleges). La nota di Barbara Placido posta all’inizio avverte però che data la connotazione estremamente razzista che il termine ha assunto col tempo, nel testo verrà sostituito da “ne*ro”, con un asterisco posto in mezzo – tranne che nelle citazioni dalla traduzione melvilliana di Cesare Pavese, dove la parola resta quella che era. Il lettore si trova dunque a saltare di continuo, quasi ad ogni pagina, tra un negro e un ne*ro, con lo strano effetto che rimanda al paradosso dell’elefante: se qualcuno mi dice di non pensare a un elefante, io per forza ci penso, e se qualcuno scrive ne*ro per non farmi pensare negro, io ugualmente ci penso. Con tutto il rispetto per chi ha curato la riedizione di un libro significativo, molto documentato e godibile alla lettura, come tutto quello che Placido ha scritto, non sarebbe stato meglio limitarsi a togliere tutte le “g” (lasciando stare Pavese, giustamente)? Quale filologia avremmo offeso? E non la offendiamo lo stesso, con quel puntillismo di asterischi?

Di fatto, qui si apre un problema di etica della lingua la cui soluzione è ardua, se non impossibile. Per affrontarlo dovrò evocare il fantasma di O.J. Simpson, un nero che pensava di non esserlo più.

Il 10 aprile 2024, all’età di 76 anni, è morto Orenthal James Simpson, meglio noto come O.J. Simpson o solo come O.J., campione di football, testmonial pubblicitario e attore, accusato il 17 giugno del 1994 di aver ucciso in un accesso di gelosia l’ex moglie Nicole Brown e il suo compagno Ron Goldman. Rilasciato il 3 ottobre 1995 dopo un lungo processo e una sentenza di assoluzione che fece scandalo, fu poi arrestato di nuovo per il corrispondente “civile” del delitto per il quale era stato assolto. Vale a dire che in un processo civile e non penale fu ritenuto “responsabile” della morte di Brown e Goldman e condannato a rimborsare le rispettive famiglie con 33 milioni di dollari, di cui, dichiarando immediatamente bancarotta, ne versò solo l’uno per cento. Arrestato di nuovo per altri reati, inclusa una rapina, fu condannato a 33 anni e ne scontò nove, dal 2008 al 2017.

L’ascesa di O.J. Simpson è stata quella del nero che “ce l’ha fatta” nel mondo dei bianchi, ma che ad ogni momento lo deve dimostrare a se stesso, ai neri e ai suoi padroni, che non sono i bianchi ma i media. Ben poche celebrità afroamericane hanno potuto vantare lo stesso grado di riconoscimento sociale. Considerato uno dei più grandi giocatori di football di sempre, nonché attore non eccezionale ma di richiamo (lo si vede anche insieme a Sophia Loren in Cassandra Crossing del 1976), O.J. Simpson era un esempio per i neri, non ideale ma vincente, e una assoluta star per i bianchi, inclusi i poliziotti che lo arrestarono dopo un meno che epico inseguimento, a prudente distanza e a bassa velocità, sulla Interstate 5 della California, trattandolo poi con estrema deferenza. La tragedia della sua fall from grace, la “caduta nel peccato” che attende le celebrità, galvanizzò e divise l’America.

Dire che le prove a carico dell’Otello americano, come venne definito mille volte, fossero schiaccianti è un eufemismo, ma l’avvocato difensore, l’istrionico quanto efficace Eddie Cochran, riuscì a far passare O.J. come una vittima del razzismo, divenendo una celebrità televisiva lui stesso, con un suo programma che durò anni. La giuria, in gran parte nera, assolse O.J. per dare uno schiaffo al più che notorio razzismo della polizia di Los Angeles nei confronti della comunità afroamericana, e perché, come un professore nero di Chicago disse anni dopo a un suo collega ispanico, che lo riferì a me, “sapevamo benissimo che era colpevole, ma non potevamo permettere alla giustizia bianca di condannare un nostro brother”.

Ma la giustizia bianca non condanna brothers tutti i giorni? Sì, ma non tutti sono brothers di lusso come O.J. Simpson, il purissimo prodotto dell’America che finisce per impazzire, come avrebbe detto William Carlos Williams (“The pure products of America go crazy”), o che pur senza impazzire commette una pazzia. L’eco del suo processo non si è mai spenta, né la desolazione per la fine del sogno americano che O.J. sembrava incarnare ha mai trovato pace.

Nel 2007, libero in Florida ma bisognoso di soldi, O.J. cercò di pubblicare un libro autobiografico in cui poneva il suo delitto in chiave ipotetica. Il titolo era Se l’avessi fatto io. Confessioni dell’omicida. In un’intervista televisiva dell’epoca, che prima del 2018 nessuna rete volle trasmettere, incolpò la moglie di essere una poco di buono, aggiungendo che lui era preoccupato per come lei allevava i loro figli e che se si fosse comportata meglio non le sarebbe successo niente.

Non disse che Nicole Brown Simpson, durante gli anni di matrimonio, aveva chiamato più volte la polizia di Los Angeles per denunciare violenze da parte del marito, e che anche dopo il divorzio sapeva di essere seguita ovunque da lui e che pochi giorni prima di essere uccisa aveva telefonato ad un rifugio per donne vittime di violenze domestiche. O.J. venne arrestato una volta, nel 1989, ma se la cavò con una multa. Nessun poliziotto osava metterlo in cella, anche perché molti lo conoscevano di persona, lui li invitava spesso a casa sua per dei party in piscina e li faceva giocare nel suo campo da tennis. In quell’intervista del 2007 disse abbastanza per far riaprire il processo, ma l’assoluzione era stata definitiva a meno che non emergessero nuove prove, e le prove c’erano già tutte, solo che la giuria non aveva voluto prenderle in considerazione. Le famiglie Brown e Goldman acquistarono i diritti del libro, gli fecero aggiungere una prefazione e una postfazione che ribadivano le accuse e gli impedirono di guadagnare un solo dollaro da quell’operazione. Nel 1995, alla notizia della sua assoluzione, molti avevano portato fiori e orsacchiotti sulla tomba di Nicole. Nel 2024, è più difficile immaginare che qualcuno porti un pallone da football sulla tomba di O.J.

Il processo, che durò mesi, fu un circo mediatico di cui non si era ancora visto l’uguale, un reality show che trasmigrava da un canale all’altro ventiquattr’ore su ventiquattro. Ma questo accadde perché O.J. era riuscito a farsi adorare dai bianchi come nessun nero prima di lui. Come lui stesso disse una volta: “Non sono un nero, sono O.J”. Voleva vivere come un bianco e avere le stesse cose che un bianco poteva avere, compresa una moglie bianca. Aveva dismesso la sua pelle nera e i neri, anche se non lo amavano particolarmente, lo capivano. C’è chi ancora difende l’assoluzione come una forma di giustizia poetica, guardandosi bene dal nominare le vittime (Wesley Morris il 12 aprile 2024 sul “New York Times”), mentre altri sostengono che se venisse assolto adesso, probabilmente ci sarebbero anche molti bianchi “progressisti” ad essere soddisfatti della sentenza (e che importa se muore una donna, vero?).

Torniamo per un attimo al Benito Cereno di Melville di cui abbiamo discusso nella prima parte di questo articolo. Nelle moltissime campagne pubblicitarie di cui fu testimonial, la parte di O.J. era un po’ quella del nero Babo; non necessariamente servile ma certamente innocuo. Qualunque cosa pubblicizzasse, in particolare le auto a noleggio Hertz, la sua muscolatura e la sua voce non dovevano spaventare i bianchi. E d’altra parte il suo fisico era gran parte del suo richiamo. Doveva essere Babo ma anche Atufal, in catene ma dignitoso, dignitoso ma in catene. Le catene erano quelle dei media, e lui lo sapeva. Prima di iniziare la celebre fuga in autostrada sulla sua Ford Bronco, morbidamente inseguito dalla polizia, disse al giornalista sportivo Al Michaels, che gli aveva telefonato: “Al, devo uscire da questa industria dei media”. O.J. era interamente una creatura dei media, né senza i media sarebbe mai stato assolto, ma dalla prigione mediatica non poté mai uscire. Qui dovrebbe seguire la lista di documentari e serie televisive su di lui, ma preferisco ricordare la copertina del “New Yorker” uscita poco prima della sentenza, quando la frenesia intorno al suo caso aveva raggiunto il culmine: una bottiglia d’aranciata, senza alcuna spiegazione: orange juice, o.j.; un esempio da manuale di metonimia allegorica, da meritare un saggio in stile Walter Benjamin.

Ma la moglie? L’uccisione di Nicole Brown accelerò il passaggio di una legge contro la violenza sulle donne (votata nel settembre 1994) e la creazione di una linea telefonica diretta per le vittime di violenza domestica. Basta scrivere “domestic violence” su google e il numero appare, 800-799-7233. Durante e dopo il processo, la violenza domestica divenne un tema di cui era possibile parlare più apertamente che in passato, benché non tutte le donne fossero dalla parte di Nicole, che aveva sposato un uomo ricco e che da ex moglie continuava a condurre una vita di privilegi. In particolare, c’erano donne nere che per Nicole non provavano nessuna simpatia. Aveva voluto portar via a una donna nera il miglior partito in circolazione. Visto com’era finita?

Ricordo molte cose di quel circo mediatico, era impossibile sfuggirgli. Un indignato articolo di Furio Colombo, ad esempio. Se la giuria di afroamericani avesse avuto il coraggio di condannare O.J. Simpson, scrisse Colombo, avrebbe guadagnato una superiorità morale impossibile da scalfire e davanti alla quale l’America bianca avrebbe dovuto inchinarsi. Ma non l’aveva fatto, la solidarietà di razza aveva trionfato sulla giustizia e l’America si ritrovava più divisa e più ingiusta di prima. Tutti avevano visto immagini di neri davanti alla televisione che applaudivano con gioia la sentenza di assoluzione mentre i bianchi rimanevano in gelido silenzio. So di aver pensato cose simili anch’io. Così come so che quel professore nero di Chicago che aveva detto che non si poteva permettere alla giustizia bianca di condannare un brother sarebbe stato pronto a rispondermi: “E perché noi neri dovremmo dimostrare una superiorità morale? Perché dobbiamo sempre dimostrarvi qualcosa? Perché non dimostrate voi bianchi la vostra superiorità, se ci tenete così tanto?”.

L’assoluzione di O.J. Simpson fu un caso di giustizia rivoluzionaria, che non è giustizia retributiva e di fatto non è giustizia, è un atto politico. Ma nella prima parte di questo articolo ero partito dalla questione del ne*ro con l’asterisco al posto dell’ormai offensiva parola con la “g”. Ebbene, una delle conseguenze del processo di O.J. Simpson fu questa: la parola inglese che costituisce l’equivalente peggiorativo di “negro”, una parola che non posso scrivere e che chiamerò, come si usa, “the n-word”, divenne il tabù più assoluto che la lingua inglese possa ricordare.

O almeno questa è la tesi del linguista afroamericano John McWhorter, da un suo articolo apparso sul “New York Times” il 2 maggio 2021. La n-word non viene dal latino niger con raddoppiamento della “g”– anche perché i romani preferivano chiamare i neri con il termine greco aethiops, da cui Etiopia – bensì dal modo in cui gli inglesi del 1500 pronunciavano il termine spagnolo negro. Fino al ventesimo secolo la n-word rimase pressoché neutrale, non molto differente nell’uso da black o African, ma poteva anche essere usata in modo dispregiativo e anzi diventò quasi esclusivamente un insulto dopo la Prima guerra mondiale, quando i veterani bianchi dimostrarono rumorosamente quanto poco sopportavano la pretesa dei veterani neri di essere trattati allo stesso modo dei bianchi. Durante la segregazione, i bianchi stessi facevano distinzione tra chi era un negro e chi invece, al fondo assoluto della scala sociale, veniva chiamato con la n-word. In Via col vento (il romanzo, non il film, nel quale nessuno usa quella parola) Scarlet O’Hara la pronuncia in un momento di rabbia, ma poi si pente, rendendosi conto che sua madre non approverebbe. Ma i neri la potevano usare, anzi l’uso arrivò perfino in televisione. Negli anni Settanta la si sentiva nella sitcom nera The Jeffersons, sia come insulto che come vezzeggiativo, e qualche volta perfino nella sitcom bianca All in the Family, come puro termine colloquiale. Aggiungo che nel film Network (Sydney Lumet, 1976) un gruppo di rivoluzionari neri la usa ironicamente per presentarsi a una produttrice televisiva bianca.

Le cose cominciarono a cambiare con la generazione di neri nata intorno alla metà degli anni Sessanta, all’epoca della legge sui diritti civili che abolì la segregazione. Per i giovani nati allora, la n-word divenne presto intollerabile, si riferiva a un passato che non era il loro e con il quale non volevano avere più niente a che fare. E la svolta mediatica accadde durante il processo di O.J., quando quella generazione aveva trent’anni. Un detective della polizia di Los Angeles, Mark Fuhrman, era solito usare quella parola, ma il pubblico ministero Christopher Darden, nero, si rifiutò di ripeterla, definendola “la parola più sporca, volgare e malvagia della lingua inglese”. L’intervento di Darden fu molto discusso e la parola venne usata perché dopotutto era ciò di cui si parlava, ma gradualmente accadde che i contesti in cui la si poteva usare anche solo per dire che non la si poteva usare si restrinsero fino a scomparire.

Qui termina l’articolo di McWhorter, ma la storia della parola è continuata. Una decina d’anni dopo era diventata impronunciabile in ogni contesto che non fosse esclusivamente nero. Intorno al 2005 il direttore del mio dipartimento mi disse con terrore che un professore spagnolo l’aveva usata in un corso di letteratura. Chissà, forse se ne era servito per far capire una particolare accezione negativa del termine negro, ma ormai il motivo non importava più, si temevano solo le conseguenze (che in quel caso non ci furono, ma adesso ci sarebbero, fino al licenziamento). Il 3 giugno 2017 il comico televisivo Bill Maher (bianco) la usò in una conversazione improvvisata durante il suo talk show, senza insultare nessuno, anzi riferendola ironicamente a se stesso. Ma il contraccolpo fu impressionante, e Maher dovette correre ai ripari. La settimana dopo ascoltò in silenzio contrito un potente sermone del rapper Ice Cube, il quale lo informò, se ce n’era bisogno, che quella era una parola di cui la comunità nera si era coscientemente riappropriata e che nessun bianco aveva più il diritto di usare.

Nemmeno Ice Cube, però, poteva forse immaginare quello che nel settembre del 2019 sarebbe accaduto a Walter Mosley, stimato scrittore afroamericano di storie poliziesche. Mosley era anche uno degli sceneggiatori di Star Trek: Discovery. Durante una riunione di lavoro disse che una notizia gli aveva dato un’idea e lesse ad alta voce un articolo in cui si citava un poliziotto che ripeteva varie volte la n-word. Mosley, in quanto nero, non si sentì in dovere di censurarla. Peraltro si sa o si dovrebbe sapere che nella writers’ room, la stanza degli sceneggiatori, tutto è permesso. Si tratta di buttar fuori idee a raffica, buone o cattive che siano, senza censure di sorta, fino a trovare quella giusta per il prossimo episodio. Dopo la riunione, Mosley ricevette una telefonata dall’ufficio che si occupava di molestie e discriminazione, e gli venne chiesto di presentarsi immediatamente. Un altro sceneggiatore (bianco) si era lamentato con la produzione perché l’uso da parte di Mosley della n-word lo aveva messo a disagio. E chi era? Oh no, la denuncia doveva restare anonima, e l’ufficio capiva la posizione di Mr. Mosley ma aveva una procedura da seguire. Mosley si licenziò immediatamente.

Attenzione: qui non si tratta solo di uno sceneggiatore “fiocco di neve”, come si dice, facile a turbarsi come una verginella vittoriana. Questo è un caso di riappropriazione culturale, da parte di un bianco, di qualcosa di cui i neri credevano di essere rientrati in possesso una volta per tutte. Attento ai bianchi, Ice Cub, non li sottovalutare. Credevi di avergli dato una lezione ma ti possono ancora ricolonizzare il linguaggio.

E però, vivaddio, questo è un problema americano, che se lo sbrighino loro. Noi abbiamo un’altra lingua e un’altra storia. Va benissimo sostituire “negro” con “nero” ogni volta che si può, anzi si deve. L’ho fatto anch’io, anni fa, per una raccolta di interviste con Faulkner. In quel caso qualcuno mi accusò di eccessiva political correctness per aver consigliato all’editore di modificare “negro” con “nero” in tutto il testo, non solo nella mia prefazione (Il gioco dell’apprendista. Dieci interviste con William Faulkner, Medusa 2014). Ma innanzitutto non si trattava dei romanzi di Faulkner, bensì solo di interviste; in secondo luogo si doveva solo correggere la traduzione, non l’originale. E Faulkner, che aveva le sue idee un po’ sudiste ma che ha anche creato alcuni dei personaggi neri più potenti della letteratura americana, mai avrebbe usato un termine che fosse un insulto gratuito.

No, l’asterisco in ne*ro non funziona, è una toppa che è peggio del buco. Dopotutto, i Negramaro non si fanno chiamare Ne*ramaro, né l’Istituto Mario Negri si fa chiamare Istituto Mario Ne*ri. Altrimenti dovremmo pure obbedire al recente movimento americano della fat positivity (grasso è bello ed è pure sano, mangiate quello che volete e non state a sentire i dottori), che ritiene la parola obesity offensiva e la sostituisce con ob*sity.