La Zuppa del Demonio

Il mare color dell’oro, poi gli ulivi, quindi le ruspe che abbattono alberi centenari. La voce fuori campo spiega che questo luogo, intatto dai tempi della Magna Grecia, sta per essere finalmente sconvolto per costruire la grande acciaieria: la cattedrale moderna. Il passato – compare un carro agricolo con grandi ruote, bellissimo – è solo sonno, abbandono, rassegnazione, miseria. Il futuro è invece l’acciaio che viene fuso nella grande cattedrale di ferro eretta al posto degli uliveti. Lì, nel calderone, bolle la zuppa del Demonio. La mangeremo per diventare moderni.

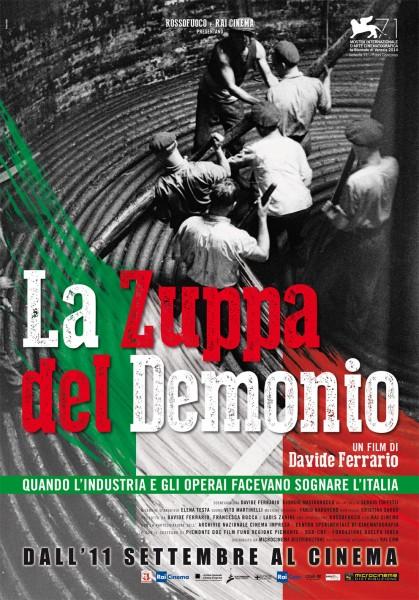

Si apre così l’ultimo film di Davide Ferrario, La Zuppa del Demonio (prodotto da Rossofuoco e Rai Cinema), un documentario costruito attraverso il montaggio di film industriali provenienti dell’Archivio del Cinema Nazionale d’Impresa d’Ivrea. A questo antefatto segue una breve meditazione: parla il regista, la sua voce, anche lui fuori campo, come lo speaker iniziale. Siamo in un’ex fabbrica, vuota. Al posto dei capannoni, dice, ora ci sono centri culturali, musei, supermarket. Terminata è l’epoca dell’industria, quella del progresso senza fine. La musica che accompagna questa carrellata dentro il grande spazio vuoto è decisamente malinconica. Però, prima di dare il giro di manovella al suo film, Ferrario ci avvisa: l’utopia sembra esserci ancora in questi luoghi. Lui la vede e la sente. Sono diventato grande nel corso del XX secolo, dice ancora, quello della produzione materiale; oggi siamo nel XXI quello dell’immateriale.

Ferrario ci mostra il passato dietro le nostre spalle, quello che oggi, nel bel mezzo della crisi economica, parecchi sembrano rimpiangere. Era bello? Bellissimo appare nel bianco e nero, nei toni seppia dei vecchi film, nel colore vintage delle cartoline sbiadite degli anni Sessanta e Settanta, che qui prendono vita e si animano per mostrarci tralicci elettrici che vengono montati da operai equilibristi, come il Faussone della Chiave a stella, poi immense dighe costruite da squadre di ex contadini inurbati, emigranti del Sud, giovani o giovanissimi, comunità di lavoratori che stanno gomito a gomito giorno e notte, sino al congedo finale, quando la cattedrale è sorta, la diga finita, la linea elettrica tirata tra una montagna e l’altra. Malinconia per il passato? Per le ciminiere che sputano fumi neri, per le centrali nucleari messe in funzione, per gli altiforni di Taranto o il petrolchimico di Gela? La modernità è dietro le nostre spalle. Ferrario con l’aiuto dell’amico e storico Giorgio Mastrorocco, che ha fornito un’intelaiatura, fitta ma sobria, di citazioni letterarie dai Futuristi a Calvino, da Gadda a Bianciardi, dalla Ortese a Volponi e a Ottieri, lette mentre le immagini scorrono quale commento d’epoca, documento e ricordo, tocca il tasto epico della costruzione del Paese, incerto tra la critica – è l’Italia che ha distrutto il paesaggio, violentato i luoghi, inquinato –, e l’evidente nostalgia per il tempo andato – è il mio secolo, il XX, quello delle utopie. Questa incertezza tra il sì e il no è la vera forza del film, per una volta tanto ambiguo – ma l’ambiguità è una delle cifre del cinema di Ferrario. Ambigua è la nascita della Modernità, non a caso individuata nel ventennio fascista, quello della modernizzazione del paese, del suo primo passaggio dal mondo contadino a quello industriale. Mussolini a Torino, davanti a un’enorme incudine, in divisa nera, con migliaia di operai della Fiat esultanti e plaudenti, la definisce attraverso la sua “politica del motore”. Ferrario ironico ci mostra i piccoli cingolati italiani, quasi ridicoli, nelle prove sul campo, quale esempio della “politica del cartone”, non dell’acciaio del regime, destinato a far fallimento nel corso della guerra, dalle sabbie del deserto libico alle nevi della campagna di Russia. Tuttavia il Mussolini che inaugura le luci di piazza del Duomo a Milano schiacciando un pulsante, e quello della apertura di Mirafiori, appare più epico di Lenin – il leader comunista è solo una citazione – e delle immagini di Vertov che celebrano i fasti del fondatore dell’Urss (non c’è Stalin, acciaio, in questa galleria del XX secolo).

In un recente volume di fotografie, cartoline che risalgono agli anni Settanta – gli stessi colori della Zuppa del Demonio –, raccolte e pubblicate da Paolo Caredda, scrittore, In altra parte della città. L’età d’oro delle cartoline (ISBN editore), la modernità appare in forma di rimpianto. Il libro messo insieme da Caredda è una sequenza di cartoline che raffigurano quartieri, vie, strade delle città italiane, realizzate da fotografi anonimi, che le hanno prodotte per il commercio locale, edicole, tabaccherie, cartolibrerie dei quartieri, così che gli abitanti potessero inviarle a parenti e amici: io abito qui. L’immagine di copertina raffigura una città satellite di Genova, progettata da un allievo di Le Corbusier, Luigi Carlo Danieri: un lungo nastro edilizio in cima alla collina e, sotto, le macchine parcheggiate anni Settanta; in primo piano, un’auto con la portiera spalancata. Caredda le ha cercate nei mercatini, presso privati, nelle tabaccherie che ancora le conservano, così come Ferrario ha tratto le sue bellissime immagini dagli archivi delle aziende (film firmati da Luca Comerio, Mario Camerini, Nelo Risi, Blasetti, ecc.). Ne esce, almeno nell’album di Caredda, l’Italia della modernità bastarda, quella di seconda fila, quella che abbiamo dimenticato nei cassetti di casa, tra le cose delle vecchie zie, o gettato nei cassonetti dell’immondizia. Ferrario ha prelevato i suoi materiali da archivi ben più nobili, quelli delle industrie, e ci ha mostrato l’epica della modernizzazione, del progresso, della Modernità vincente, mentre quella di L’età d’oro delle cartoline è la perdente. Ma c'è il dubbio che anche l’altra Italia, nobile, dal grande cuore, che sfama le plebi del Sud e promuove la società di massa, con la sua vita facilitata, in Lambretta o sua un’utilitaria Fiat, contenga qualcosa di perdente, di non risolto, di velleitario, se non proprio di sbagliato. Anche se c’è, ed è una parte rilevante del film, l’utopia industriale di Adriano Olivetti, le sue fabbriche-modello, con il rispetto per gli operai, a suo tempo definite socialdemocratiche, e combattute dai partiti della classe operaia: utopia neocapitalista, furono definite.

L’operazione di Ferrario fa venire in mente un’altra, di qualche tempo fa, che s’imparenta strettamente con quella di Caredda. Un fotografo inglese molto noto, Martin Parr, ha raccolto in due album la sua collezione di cartoline della modernità. Le ha intitolate Boring Postcard. Le ha stampate e commercializzate Phaidon in una lussuosa e costosa veste tipografica, poi ristampata in “economica”, a un prezzo popolare, segno del successo di pubblico. Si tratta di una serie di cartoline, una per pagina, raccolte nel corso del tempo, sovente usate: timbrate, e qualche volta persino scarabocchiate con piccoli segni a biro. Il libro non ha un testo: si commenta da sé. Il duplice album di Parr invita infatti a una serie di letture, disposte come scatole cinesi, o matrioske, una dentro l’altra. Nella prima, per quelli che hanno più di quaranta o cinquant’anni, funziona l’effetto nostalgia: un mondo che non c’è più, scomparso, segnato da un’idea positiva del progresso, da un timido ma solido capitalismo (o socialismo), il mondo degli architetti modernisti, dei nipotini di Le Corbusier, simile all’Ovest come all’Est. Il mondo dell’utopia (neocapitalistica o del socialismo reale). In un’altra lettura le Postcards invece sono “vintage”, parola francese che dal campo vinicolo è trasmigrata a quello della moda, per indicare le cose “d’annata”. Gli uomini e le donne che compaiono nelle cartoline della collezione Parr sono a tinte pastello, virate verso il marrone, il rosso, il verde. L’architettura è alla Tati: spazi in cui ambientare una riedizione di Play Time.

L’effetto nostalgia ha il significato di un piccolo revival, è un Kitsch non troppo stonato o chiassoso. Questa lettura della modernità-en-rose ha ovviamente un sottofondo ironico, è una specie di Camp, dove il travestitismo è quello dell’architettura invece che degli uomini o delle donne. Lo suggerisce Parr stesso, autore di Coppie annoiate, libro fotografico, definendo le sue “cartoline” boring, cioè noiose. Come a dire che quel mondo passato – il suo mondo di adolescente – è un mondo noioso, e proprio per questo interessante (l’ironia fa di Parr un fotografo postmoderno, di secondo livello, che deve essere interpretato sia per quello che dice che per quello che non dice, per quello che afferma e quello che nega con le immagini).

Ferrario non è postmoderno. Lui è moderno, modernissimo. Allora come leggere le sue immagini, le sue cartoline in movimento? L’estetica domina il film. A tratti si fa fatica a staccarsi dalle immagini per riflettere su quello che è stato. L’estetica ottunde? Impedisce un giudizio? Certamente non è questo l’intento di Ferrario. Vuole farci vedere, prima di tutto, quello che ha visto lui nei filmati, dagli una forma, fare un film, perché un regista è prima di tutto questo. Poi vuole farci rimpiangere anche un poco il passato, soprattutto farci sentire la vecchiezza del Paese. In questo senso è paradigmatica la scena finale con gli archivisti di Ivrea, dentro gli ex spazi dell’Olivetti, che ripongono le bobine dei film che abbiamo visto rimontati da Ferrario, e subito dopo, un’altre immagine ancora: bambini che giocano nel medesimo luogo; è un film d’epoca: là dove ora c’è l’archivio, un tempo c’era un asilo. Il mondo è diventato più vecchio e noi con lui. L’Italia dell’acciaieria è il nostro passato, ma anche la nostra pesante eredità. Per tutto il film la scelta delle musiche è una andante con brio, con sequenze jazz che danno il ritmo al movimento, accompagnano le scene del lavoro ritmandolo.

Macchine, macchine, macchine. Ma anche uomini che abbattono, costruiscono, erigono: anche loro macchine. L’Italia che risorge dalle sue rovine. Poi nel finale, i tocchi musicali si fanno di nuovo malinconici. La scena chiave del film è però all’inizio della Zuppa del Demonio, ed è quella dell’uscita degli operai della Fiat nel secolo scorso. Girata da Luca Comerio, affiancata a uno dei primi film della storia: l’uscita dagli stabilimenti dei Fratelli Lumière. Più avanti, verso la fine, l’uscita degli operai metalmeccanici, tutti in divisa, fuori dal grande stabilimento industriale: anni Settanta. Fine della classe operaia. Il secolo breve, ha detto Hobsbawm, secolo finito, archiviato. Perché resuscitarlo? Per capirlo?

Sono 70 minuti che scorrono con grande velocità, tanto che alla fine si vorrebbe rivedere la Zuppa per afferrare quello scorrere del tempo filmico; il nostro tempo è ora diventato fulmineo, ma lì nelle pellicole di archivio, nonostante l’epica del lavoro, la sua accelerazione, tutto scorre a un ritmo decisamente più lento. Dice la voce di Ferrario all’inizio, riguardo alla uscita dalla fabbrica: l’epoca dell’industrializzazione è l’epoca in cui sorge il cinema. C’è un nesso evidente tra cinema e fabbrica, tra Modernità e cinema. Senza l’industria non ci sarebbe stato il cinema, ma è anche vero il contrario: il cinema è la Modernità, la sua forma realizzata, non solo otticamente – questa è la vera politica del motore, si potrebbe dire con Paul Virilio –, ma anche industrialmente.

E ora che è tramontata l’industria, ora che non c’è più la rude classe operaia, ora anche il cinema è finito? L’età del immateriale, del virtuale, dei social network è quella dei computer tascabili, degli smarthphone, degli iPhone, in cui tutto è diventato digitale, in cui l’immagine è manipolabile come le nostre vite in un profilo Facebook. Mentre sto scrivendo questo pezzo per raccontare il bellissimo film di Davide Ferrario e i pensieri che mi ha suscitato, sul fondo del mio schermo, dietro le parole che appaiono immateriali sul visore, scorrono le notizie. Oggi c’è stato il miglior risultato di tutti i tempi nella borsa americana. L’ha ottenuto un sito di e-commerce cinese, Alibaba, che ha fatto del suo fondatore e proprietario, Jack Ma, uno degli uomini più ricchi del mondo in questi istanti: una piattaforma che regola e promuovere gli scambi virtuali di beni materiali, e non solo. Che sia questo il nostro destino? E quello delle immagini quale sarà? Il film non ce lo dice, ma conoscendo Davide Ferrario, sono sicuro che si stia già interrogando su questo. Il futuro ha un cuore antico, dice un proverbio. Antico quanto?

Leggi anche:

Giorgio Mastrorocco, Il saluto di Faussone ai miei studenti

Marco Belpoliti, Davide Ferrario. La luna su Torino

Giorgio Mastrorocco, Giovanna Silva, Il tavolo da lavoro di Davide Ferrario