Una mostra e un libro per il centenario della nascita / Steno: futilità e segreti

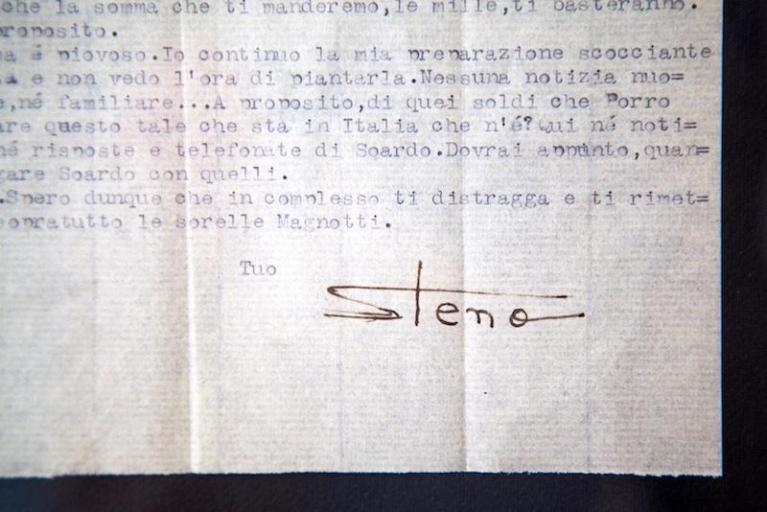

Ho raggiunto S. a Roma per visitare insieme a lei la mostra Steno, l'arte di far ridere, aperta al pubblico (ancora per poco) presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Vi si accede tramite un'entrata laterale, non lontano dal bar della Galleria. All'ingresso, si è accolti da un grande cartello giallo: sopra, nera e in corsivo, la firma elegante e al tempo stesso essenziale di Steno.

A pensarci bene, la collocazione quasi defilata della mostra sembra rispecchiare la posizione di Steno nel cinema italiano: “laterale” appunto, sempre un po' in disparte. Eppure Stefano Vanzina (il nom de plume era un omaggio all'autrice di feuilletons Flavia Steno) era tutt'altro che un uomo di seconda fila. Nato ad Arona un secolo fa, il 19 gennaio 1917, da una unione a dir poco romanzesca – lui, Alberto Vanzina, piemontese, giornalista del Corriere; lei, Giulia Boggio, romana, di famiglia aristocratica – Stefano perde il padre in tenera età. Dopo che la madre, rimasta vedova, ha dilapidato nel gioco d'azzardo buona parte del patrimonio famigliare, si trasferisce con lei nella Capitale, dove viene allevato da una zia. Liceale modello, Stefano s'iscrive a giurisprudenza, coltivando nel frattempo le sue autentiche inclinazioni: frequenta infatti i corsi del neonato Centro Sperimentale di Cinematografia e quelli di scenografia dell'Accademia di Belle Arti.

Tesserino universitario di Steno.

Il giovane sa mettere a frutto i propri talenti. Ben presto entra nella redazione del Marc'Aurelio, leggendario bisettimanale umoristico, fondato in pieno fascismo da transfughi (antifascisti) di altre riviste bersagliate dalla censura, prima fra tutte il Becco Giallo. La stretta del regime sulla stampa è più forte che mai: le riviste come il Marc'Aurelio o il Bertoldo, suo corrispettivo milanese, ripiegano su un'innocua critica di costume, invero più afascista che antifascista. «Facevamo, sì, una fronda, ma forse inconsciamente», avrebbe ricordato Steno anni dopo. «È indubbio però che c'era un fermento di cervelli e aleggiava uno spirito nuovo... C'erano Vittorio Metz, Marcello Marchesi, Zavattini, Ruggero Maccari, Age, Scarpelli e altri ancora». Di lì a poco si sarebbe aggiunto anche il diciottenne Fellini: anzi, fu proprio Steno ad approvargli i primi disegni – cosa che gli avrebbe guadagnato l'eterna gratitudine del futuro premio Oscar. Qualcuno ha scritto che il miglior cinema italiano del dopoguerra è nato in queste redazioni. Di sicuro qui nasce lo Steno più conosciuto, la sua ironia, il suo sguardo acuto, l'irriverenza verso tutto e tutti.

Appunti di lavoro, vignette, disegni... Mentre mi attardo a osservare i materiali esposti – S. è già due sale avanti, Canon alla mano – si fa strada nella mia mente il sospetto che Steno abbia rappresentato un'occasione sprecata per il cinema italiano. Continuano a ronzarmi in testa le parole di Mario Monicelli, che con lui strinse un fortunatissimo sodalizio artistico e un'amicizia ancor più solida, durata tutta la vita: «Avrebbe potuto essere un grande regista, era molto più dotato di me... Era bravissimo anche come sceneggiatore, intelligente, pieno di idee... Parlando con lui sentivi che aveva davvero delle cose da dire e da proporre».

Àuspici Mario Mattoli e Vittorio Metz, nel 1938 Steno passa dalla carta stampata al grande schermo: da vignettista diventa finalmente gagman. È l'inizio di una carriera lunga quasi mezzo secolo, con oltre settanta regie all'attivo e più di cento sceneggiature. La sua stagione più felice sta quasi tutta negli anni Cinquanta. Prima con Monicelli (col quale gira otto film) e poi da solo, Steno contribuisce a reinventare il Totò del dopoguerra con Totò cerca casa (1949) e Guardie e ladri (1951); con Totò a colori (1952) diventa uno dei primi a sperimentare il colore in Italia; lancia definitivamente Alberto Sordi come protagonista grazie a Un americano a Roma (1954); dirige due commedie a episodi di squisita fattura come Un giorno in pretura (1953) e Piccola posta (1955).

Copertina della sceneggiatura di Guardie e ladri.

Alle soglie del Boom, però, qualcosa si rompe. Mentre Monicelli e altri ex colleghi del Marc'Aurelio come Age, Scarpelli e Maccari si accingono a battere nuovi territori, Steno preferisce mantenere un profilo più disimpegnato. Nonostante non manchi di bordeggiare la commedia di costume con alcuni titoli seminali (il già citato Un americano a Roma, I tartassati) mantiene nei confronti di molti sodali di un tempo un atteggiamento di polemico distacco, anche ideologico: «Non mi piace quest'atmosfera piccolo-borghese della commedia all'italiana», dichiarerà anni dopo, «quello sfottere i poveracci che caratterizza molti miei amici comunisti». Confinato nei cinema di seconda e terza visione, il genere comico puro si sta esaurendo pian piano, eppure Steno rimane ostinatamente fedele a se stesso e alla propria idea di cinema, con il pubblico e per il pubblico. Non gli resta altro da fare che mettersi al servizio dell'anziano Totò (cinque pellicole in sette anni, incluso l'episodio postumo Il mostro della domenica) e del redditizio filone parodistico, per il quale sforna parecchi titoli dimenticabili ma anche un gioiellino di alto artigianato come Arriva Dorellik (1967), che per la quantità e la vivacità delle gag, Enrico Giacovelli non ha esitato a definire «una sorta di Pantera Rosa all'italiana». Negli anni Settanta, mentre la commedia si fa sempre più scollacciata, Steno riesce comunque a firmare qualche film di rilievo, come La poliziotta (1974) e gli ormai leggendari Febbre da cavallo (1976) e La patata bollente (1979); ottiene poi un buon successo di cassetta dirigendo Bud Spencer nella serie inaugurata da Piedone lo sbirro (1973-1980); e addirittura si mette alla prova con generi per lui inconsueti, come nel caso de La polizia ringrazia (1972) – firmato, per ragioni commerciali o semplicemente per modestia, col suo vero nome. Ma la sua vena migliore si è inaridita: forse perché raccontare l'Italia degli anni di piombo e del riflusso non è facile come raccontare quella strapaesana della ricostruzione. Lavoratore instancabile, Steno morirà all'improvviso nel 1988, poco più che settantenne, mentre sta girando una serie televisiva.

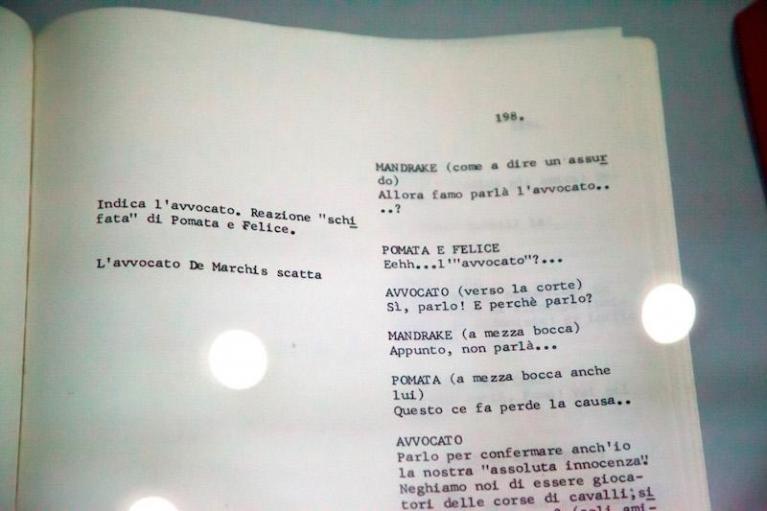

Una pagina della sceneggiatura di Febbre da cavallo.

Con S. ripercorriamo insieme la tappe di questa carriera, una sala dopo l'altra. Intorno a noi vengono proiettati a rotazione i momenti migliori del cinema di Steno. Eppure, anche davanti allo sketch irresistibile del chirurgo tratto da Totò Diabolicus («Lei è un paziente che non ha pazienza! E che paziente è? Abbia pazienza!»), non posso fare a meno di domandarmi che cosa sia accaduto, come e perché uno come Steno abbia deciso – per riprendere il titolo del suo primo film – di mandare "al diavolo la celebrità". Fragilità di carattere, come ha sempre sostenuto Monicelli? Una malintesa idea di coerenza? Le pressanti necessità di marito e padre?

Ovviamente sono domande a cui è impossibile rispondere con certezza. Purtroppo, nonostante le migliori intenzioni, la mostra non ci prova nemmeno. Sfavorita da un allestimento dispersivo e da un percorso espositivo tutt'altro che chiaro, finisce troppe volte per cadere nella sempre comoda vulgata dell'artigiano incompreso dalla critica, del cineasta ostracizzato dall'intellighenzia cinematografica per via delle sue convinzioni politiche non allineate. Un armamentario retorico ormai ampiamente sfruttato da certi “sdoganatori” a oltranza, ma che certo non aiuta a far luce sul “mistero Steno”.

Una più accurata (più coraggiosa?) selezione dei materiali avrebbe potuto essere utile. Magari portando in primo piano due “libri segreti” (o quasi) che, nel migliore dei casi, l'allestimento ha ridotto a sfondo ornamentale. Mi riferisco in primo luogo al Diario Futile 1942-43, poderoso e coloratissimo zibaldone di ritagli, disegni, fotografie, realizzato da Steno a quattro mani con l'amico Marcello Marchesi – che riutilizzerà la fortunata definizione per un suo libro del 1963. E se sulla copertina campeggiano “strilli” pubblicitari dall'aria solenne («Questo libro rivelerà voi a voi stessi», «Pagine di fede profonda nella dignità della ragione»), fra le sue pagine i due si beffano impietosamente di chiunque, a cominciare da se stessi: «Ho trent'anni, sono un po' calvo», esordisce Marchesi. «Scrivo futile. Questo stesso diario che io faccio a quest'età è cosa da farsi a vent'anni». E quando, di lì a poco, verrà richiamato alle armi (destinazione Nordafrica), lascerà a Steno il compito di proseguire l'opera: «Deve diventare, così rozzamente da me iniziato, un libro raro, curioso, prezioso». L'amico non deluderà le aspettative: il Diario futile fornisce uno sguardo obliquo e caustico non soltanto dell'Italia in guerra, ma anche e soprattutto della Roma del cinema e delle belle lettere. Da Savinio («il brutto addormentato nel basco», per via del caratteristico copricapo) a Cecchi («Cecchi dice sì, Cecchi dice no»), fino a Cardarelli («il poeta deca-dente» a causa dei problemi ortodontici), ognuno viene stigmatizzato da un soprannome o da un collage realizzato appositamente.

Diario futile 1942-43 (riproduzione).

Claudio Strinati, in un testo incluso nel catalogo della mostra, osserva che «le pagine sono costruite con un metodo in parte classico e in parte futurista»; ma a voler fare il gioco delle ascendenze, si potrebbero citare anche Max Ernst (per gli accostamenti spesso inquietanti) e John Heartfield (per l'aggressività dell'impostazione grafica). «Sarebbe auspicabile una versione fac-simile», scriveva Tullio Kezich più di vent'anni fa. Nessuno per ora gli ha dato ascolto. La mostra ne ha realizzata per l'occasione una copia soltanto, per la consultazione. Un'occasione colta a metà, ma tanto è bastato a S. e a me per compulsarne golosamente le pagine, smarrendoci nello stream of consciousness di nomi e battute fin quasi all'ora di chiusura.

Una sorte migliore è toccata all'altro reperto, pubblicato postumo da Sellerio nel 1993 con il titolo Sotto le stelle del '44 e oggi fortunatamente ristampato da Rubbettino/CSC. Si tratta di un altro diario – anch'esso «futile», come indica il sottotitolo sul frontespizio – «in minima parte intimo e sostanzialmente dedicato a note di costume e fantasia. Con un contrappunto di materiale vero di ogni giorno, usando la tecnica dospassiana». Da Marchesi a Dos Passos, dunque? Direi che se nell'altro scartafaccio prevalevano la burla e il divertimento, in queste pagine, vergate in origine su un severo libro contabile, troviamo uno Steno meno ilare e più introspettivo: più scrittore, insomma. D'altra parte, nell'intervallo di tempo che separa i due testi la situazione è radicalmente mutata, ci sono stati la caduta di Mussolini, l'armistizio, la fuga del re a Brindisi e l'occupazione tedesca. Anche Steno abbandona la Capitale, insieme ad alcuni amici illustri: Leo Longanesi, Mario Soldati, Riccardo Freda, Dino De Laurentiis, il pugile Enzo Fiermonte. Rocambolescamente, un po' in treno e un po' in bicicletta, i sei riescono a oltrepassare la linea del fronte e a raggiungere Napoli, appena liberata dagli angloamericani.

Il manoscritto di Sotto le stelle del '44.

Steno farà ritorno a Roma nell'estate del 1944: «È passato un anno dal 25 luglio storico e in questo anno ho vissuto come in dieci. Da un settembre a un altro settembre, io, come la maggior parte dei miei coetanei, abbiamo scontato un'esperienza di vent'anni per altri venti». In Sotto le stelle, che copre i primi due mesi della liberazione dell'Urbe (agosto-ottobre 1944), vediamo quindi Steno gettarsi nuovamente nel lavoro, passare le sue giornate fra un bar e l'altro a scrivere sketch, ritrovare conoscenti e incontrarne di nuovi (con la solita indimenticabile galleria di ritratti: Blasetti, Camerini, Trilussa, Zavattini...), impegnarsi con Longanesi e Renato Castellani nella stesura di un'ambiziosa rivista di taglio “intellettuale” intitolata Il suo cavallo, destinata a risolversi in un insuccesso. Sono giorni segnati dall'amarezza e dalle preoccupazioni economiche («Giornata di abbattimento morale terribile. Sento la difficoltà ormai di trovare ormai lavoro nel mio campo, la mancanza di veri amici, soprattutto la mancanza di una donna... Cerco di dormirci sopra», scrive il 19 settembre), ma anche da letture fondamentali: Dostoevskij, Hamsun, Flaubert, Sainte-Beuve, i Ritratti immaginari di Walter Pater. La qualità e la varietà delle letture di Steno è una delle cose che più mi sorprendono, insieme alla singolare bellezza di passaggi come questo, datato 6 agosto: «Trinità dei Monti al vespero: la folla domenicale passeggia come se nulla fosse, alcuni giovani italiani cantano, le signore di buona famiglia guardano gli Alleati più che con espansione. Discorsi dei passanti inerti come il peso delle macerie dei bombardamenti».

Pochi minuti più tardi, S. e io stiamo bevendo un tè freddo seduti a un tavolino del bar della Galleria, circondati da nugoli di adolescenti della Roma “bene” che parlano a voce alta. Ci scambiamo qualche opinione sulla mostra, constatando come dell'intelligenza di Steno, della sua cultura, così evidenti nei suoi scritti e nei suoi disegni, rimanga ben poco. Nelle ultime pagine di Sotto le stelle leggo un appunto, datato 13 ottobre: «Le vite di Hamsun, Dostoevskij, Poe, Stevenson, Dickens sono continue accuse-insegnamento a noi scrittorelli signorini che pretenderemmo di stupire chissà chi scrivendo paradossi seduti al caffè della piazza cittadina... A noi piace la gloria ben nutrita, lavoriamo tutto l'anno per essere promossi a Voltaire». Un indizio per risolvere il “mistero” su cui mi sono arrovellato per tutto il pomeriggio? Secondo i figli Enrico e Carlo, Steno non mostrò mai a nessuno questo suo diario, quasi se ne vergognasse. Chissà, forse a un certo punto anche lui aveva cominciato a sentirsi uno di quegli «scrittorelli signorini», amanti della «gloria ben nutrita»: sbagliando, s'intende. Scettico e disincantato com'era, probabilmente in quel momento aveva deciso di mettere da parte ogni ambizione “alta” per dedicarsi, con identica intelligenza e impegno, all'intrattenimento “basso”. Riconosco che si tratta di speculazioni: il “mistero” di Steno non può che rimanere insoluto.

Finito il tè, S. e io facciamo per andarcene. Prima di infilarlo nella borsa, do un'ultima occhiata al catalogo. In copertina, sotto una foto del regista circondato di ritagli, campeggia il sottotitolo della mostra: C'era una volta l'Italia di Steno. E c'è ancora. Mi guardo attorno: la gioventù “bene” fa sempre più chiasso.

Tutte le fotografie sono di Sofia Petraroia.

La mostra: Steno, l'arte di far ridere. C'era una volta l'Italia di Steno. E c'è ancora, a cura di Marco Dionisi e Nevio De Pascalis. Roma, GNAM – Galleria Nazionale d'Arte Moderna, fino al 4 giugno. Ingresso libero.

Il libro: Steno, Sotto le stelle del '44, a cura di Tullio Kezich; prefazione di Enrico e Carlo Vanzina, Rubbettino/CSC, 2017, pp. 192, € 12,00.