21 luglio 1919 / La guerra dei poveri di Nuto Revelli

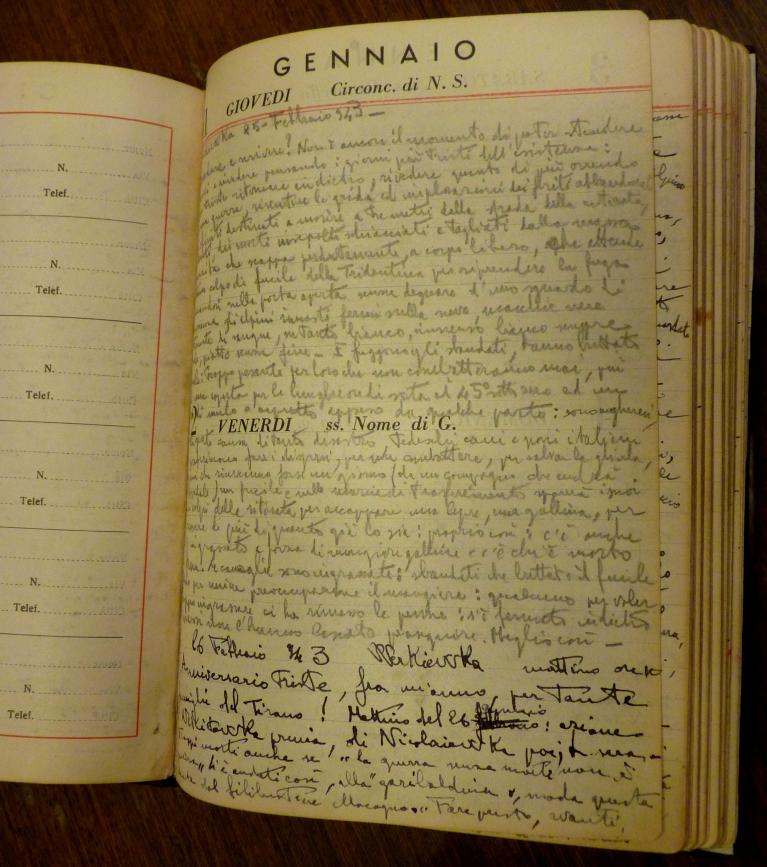

L’agenda di Nuto Revelli ha una copertina rigida, in cartone marrone zigrinato, all’interno riporta la dicitura: Agenda per l’anno 1942, XX dell’era fascista. Le pagine sono fitte di una scrittura chiara, con poche correzioni. Ha accompagnato l’autore per tutti i mesi della guerra in Russia, registrandone con buona regolarità azioni e riflessioni. La prima data è 21 luglio 1942, il giorno della partenza per la Russia, dalla stazione di Rivoli, ore 3,05.

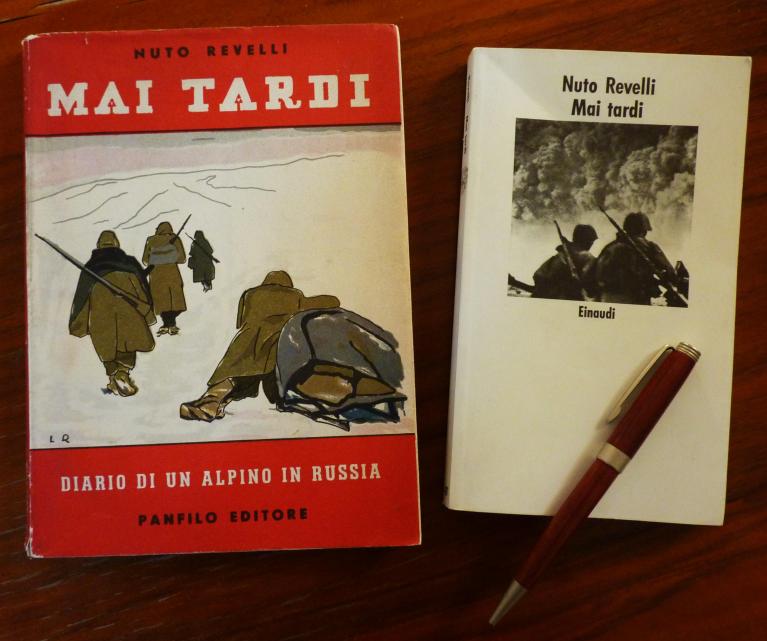

Finita la guerra, l’agenda diviene un libro: Mai tardi. Diario di un alpino in Russia, pubblicato nel 1946, dall’editore Panfilo, pseudonimo dell’ex partigiano Arturo Felici. In copertina, un dipinto di Lalla Romano che ricalca una nota foto della ritirata.

L’editore-tipografo Felici era egli stesso un personaggio di rilievo della Resistenza, la sua tipografia tra il ’43 e il ’45 era stata un centro di reclutamento e smistamento di giovani che volevano prendere la via delle montagne, da cui il nomignolo Panfilo. Suo il noto proclama del Partito d’Azione piemontese dove si dichiarava che la lotta per “assicurare la giustizia e la libertà” non avrebbe avuto sosta, e che “per questa generazione non v’è congedo”. Finita la guerra, nel 1946, oltre Mai tardi pubblicò Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese di Dante Livio Bianco, Banditi di Pietro Chiodi ed Evviva il capomastro di Isidoro Pagnotta e Carlo Galante Garrone.

Non è il primo diario che racconta la campagna di Russia – in quegli anni ne furono pubblicati diversi – ma si distingue per il ritmo incalzante della narrazione, per una chiarezza che si accompagna ad una inconsueta proprietà di linguaggio. Revelli racconta i fatti così come sono avvenuti con, a tratti, una forte carica di indignazione che non toglie concretezza e verità alle vicende narrate. “…ho sentito il bisogno di dire, di gridare la mia verità, che non aveva la pretesa di essere la verità anche degli altri o la verità in assoluto. Era la mia verità e basta”.

Gli eventi sono così reali che, stante la vicinanza alla pubblicazione del libro, Revelli sente la necessità di attribuire nomi di fantasia ai protagonisti e ai battaglioni: ad esempio, il suo battaglione Tirano viene denominato Lanzo, l’Edolo diviene il Montaldo. Nella prima stesura, ipotizza anche di usare uno pseudonimo, Aldo Rovi. Nonostante alcune revisioni, mantiene sempre, sino alla pubblicazione finale, il tempo presente.

Revelli non ha la cultura umanistica di Primo Levi e di Beppe Fenoglio, non ha letto narrativa inglese o russa come Mario Rigoni Stern, eppure la sua scrittura ha indubbie qualità letterarie, uno stile originale e coinvolgente. E questo nonostante l’autore si schernisca dichiarando la propria prosa “illetterata e convulsa”.

Nuto Revelli durante le esercitazioni alpine in Val Maira. Sullo sfondo il monte Chambeyron, 1941.

La prefazione al libro inizia con una frase che rivela subito con quale spirito l’autore fosse andato in guerra: “Sono partito per la Russia perché ritenevo che, venuta la guerra, un ufficiale effettivo avesse l’obbligo morale e professionale di parteciparvi”.

Inizia a scrivere le pagine del diario con l’idea di registrare la propria esperienza militare in guerra e in un Paese straniero: il rigore e la precisione delle note sono parte essenziale del suo servizio da ufficiale. Anche in Accademia memorizzava spesso in agenda manovre ed esercitazioni. Con il passare dei giorni, il manoscritto si arricchisce di impressioni e osservazioni critiche. Sul fronte appare presto evidente l’inadeguatezza di mezzi, vestiario e armamento, ma tenore e contenuti delle memorie cambiano profondamente quando, ferito, deve affrontare un viaggio nelle retrovie e scopre, con sgomento, un mondo di corruzione e di disorganizzazione mai neppure immaginato.

L’autore nelle premesse avverte subito il lettore: “Questo diario è rigorosamente autentico: le pagine che seguono non sono altro che la letterale riproduzione delle mie annotazioni di allora così come, giorno per giorno, nel corso della mia diretta esperienza, le andavo fissando sul mio taccuino”.

Revelli infatti rivede il testo più volte prima della pubblicazione, ma senza modifiche rilevanti, evitando di sovrapporre la saggezza del dopo alle riflessioni del momento. Gli avvenimenti sono resi in presa diretta, per questo cattura l’attenzione dei lettori fino all’ultima pagina.

Chi scrive ha provato la disillusione della guerra, ha riconosciuto di essere dalla parte del torto, degli aggressori, ha sperimentato la tragedia, pur a tratti esaltante, della guerra di Liberazione, ha quindi acquisito una lucida consapevolezza storica, e tuttavia il diario è sinceramente focalizzato sui fatti e sulle emozioni dei giorni vissuti e raccontati, senza alcuna forma di ‘senno del poi’. Revelli è severo anche con se stesso, non si perdonerà mai l’ingenuità giovanile che gli aveva impedito di capire, di aprire gli occhi per tempo.

Ha alle spalle gli anni dell’addestramento militare, della ritirata di Russia, della guerra partigiana in montagna. Decide di non raccontare ancora quest’ultima esperienza, una scelta non facile. Nell’Italia dell’immediato dopoguerra tutta l’attenzione della società civile era rivolta ai vincitori, alle nazioni alleate e ai partigiani; i reduci e gli ex prigionieri erano visti come degli sconfitti, malmessi nell’animo e nel fisico. Revelli sceglie di raccontare la sconfitta non la vittoria, una doppia sconfitta, quella militare e quella politico-civile di un intero Paese.

Mentre percorre in treno le immense pianure che lo porteranno verso il fronte del Don, l’agenda registra le prime impressioni disallineate rispetto al tono e ai contenuti delle annotazioni militari: vedere dal suo vagone prima gli ebrei affamati e malvestiti di Varsavia intenti a pulire i binari, poi i bambini malnutriti e maltrattati del paese russo Stolbtzy, lo riempie di indignazione, si domanda se gli alleati tedeschi siano davvero meritevoli di fiducia.

L'agenda di Nuto Revelli, il manoscritto da cui trasse Mai tardi.

Il tono è addolorato e furente, l’autore crede nei valori piemontesi del lavoro ben fatto, onesto e serio, e soffre quando scopre nelle retrovie e nei servizi medici impreparazione e cinismo, disumanità e avidità.

La sua scelta di vita, la carriera nell’esercito, era stata convinta e decisa, si era preparato con dedizione e sacrifici. Gli anni a Cuneo e poi a Modena in Accademia, gli avevano fatto conoscere una parte assai limitata del mondo reale. Solo in prima linea, dove gli errori e la mancanza di solidarietà possono costare la vita, si sente meglio, sia nello svolgere il suo servizio sia nel contatto con gli altri soldati. Il senso di responsabilità, la severità e la cura verso gli alpini sotto il suo comando, lo rendono degno di rispetto, e lui stima quei suoi uomini refrattari alla disciplina formale eppure pronti e rigorosi nello svolgere il loro mestiere.

Scrivendo, Revelli non ricerca la bella prosa, le descrizioni di luoghi e paesaggi sono essenziali, i caratteri dei personaggi sono delineati in modo rapido, senza approfondimenti o digressioni. Proprio la mancanza di un bagaglio di letture di autori del tempo, anche di guerra, come Monelli, Malaparte, Papini, lo rende immune da tentazioni estetiche. Le frasi fotografano il mondo intorno, cercano di coglierne la sostanza, non c’è tempo per ricercare parole che abbelliscano o che magari rendano eroico quel periodare.

Si tratta di un diario di guerra, deve esserci tutto quel che avviene ma niente di più, e così, senza volerlo, nasce un libro che è anche un esempio di buona narrativa.

Il testo ha uno scarto violento e drammatico il 1° settembre del ’42, con le notizie della battaglia di Kotovskij, raccontata mirabilmente da Mario Rigoni Stern, che vi aveva partecipato, nel racconto Nella steppa di Kotovsvkij (in Ritorno sul Don, Einaudi, 1973).

Di quello scontro, che culminò con un massacro degli uomini del Vestone, il battaglione di Rigoni, e del Val Chiese, avrebbe dovuto essere protagonista in realtà il Tirano di Revelli, che lo evitò a causa di una granata che uccise due giorni prima alcuni ufficiali del battaglione. Il Vestone perse più uomini in quell’inutile attacco che in tutta la guerra. Questo fatale scambio di destini contribuì a legare ancora di più due persone diverse ma accomunate da una solida etica civile.

“5 settembre. Riceviamo notizie dettagliate sull’attacco del 1° settembre. I battaglioni Vestone e Val Chiese del 6° alpini sono penetrati in profondità senza protezione alcuna e senza la minima probabilità di raggiungere lo scopo. Si dice che sia mancata l’azione di appoggio sui fianchi da parte dei tedeschi. Dopo un grave sacrificio iniziale, gli alpini dovettero ripiegare sulle posizioni di partenza. Dieci ufficiali ed oltre cinquecento alpini morti” .

La guerra dei poveri di Nuto Revelli.

Quando Revelli inizia a raccontare la ritirata, nel quinto capitolo, la scrittura non è più frammentata dalla cadenza dei giorni, è un flusso continuo che procede in modo lineare e scorrevole. L’autore aveva dovuto interrompere la scrittura giornaliera – impossibile scrivere in mezzo al gelo, alla fatica, alla morte – scrive queste pagine nei giorni successivi all’arrivo nelle linee arretrate, dopo l’uscita dalla sacca, a poca distanza dagli avvenimenti e quindi con esatta memoria, ma anche con la quiete necessaria a redigere un racconto compiuto. Le emozioni e le impressioni soggettive della prima parte del diario lasciano spazio al racconto dei movimenti di una massa di uomini disperati, con addosso la paura di rimanere lì e di morire abbandonati nella steppa gelata. Il fiume di uomini della Tridentina è guidato con discernimento verso l’unica direzione utile per uscire dall’accerchiamento, ma se si avvicina lo sguardo alle fasi della marcia, ai combattimenti con i russi, agli scontri con gli alleati tedeschi, la disperazione pare sopraffare ogni senso della ragione. Le urla prepotenti e metalliche dei tedeschi, le strazianti grida di aiuto dei feriti e dei congelati, il freddo terribile, sono la colonna sonora di una fuga colossale, lenta, dove emergono il meglio e il peggio dei singoli, dove bastano uno sbaglio o una leggerezza per perdere la vita.

Gli orrori visti e subiti durante la lunga ritirata emergono con forza dalle pagine; le sofferenze fisiche e morali, destinate a restare per sempre dentro di lui, sono descritte con precisione, così come erano avvenute. Non c’é bisogno di alcuna enfasi per evidenziare l’orrore, è nei fatti, impresso negli occhi e nella memoria.

“… gente disfatta, con poche munizioni e armi arrugginite. È una massa enorme, con passaggio forzato su una stretta pista, gente che non pensa che ad andare avanti, senza mai guardarsi alle spalle, senza pensare mai a quanto può fermarle il cammino: gente impazzita, maniaca di pistare senza sosta, pur di salvare la pelle. Le colonne marciano affiancate, si intersecano, si frammischiano, si odiano. Si sente urlare in meridionale, in piemontese, veneto, lombardo, ma il tedesco prevale, con la sua voce bestiale, odiosa”.

L’invettiva e l’indignazione che affiorano a tratti non sono un commento a posteriori, sono un sentimento costante in quei giorni, e quindi vere e comprensibili.

Il dramma raggiunge il suo apice quando viene raccontato l’abbandono dei feriti all’addome, solo i feriti agli arti potevano avere aspettative di salvezza e, quando possibile, trovare posto in qualche slitta stracarica. I feriti all’addome o al torace non avevano scampo in quelle condizioni, e non potevano togliere spazio a chi forse poteva cavarsela. Qui è ancora più comprensibile la scelta di Revelli di cambiare i nomi, sarebbe stato terribile per i famigliari leggere come erano finiti uomini come il sergente Rinaldo Tironi (nel libro Bernasconi), uno dei più validi del battaglione, ferito al torace e abbandonato in un’isba.

Il libro non ha una grande diffusione, ma chi ha la fortuna di leggerlo ne rimane affascinato, anche critici di valore. Molte le recensioni favorevoli: Paolo Monelli, "Alpini in guerra", su La nuova stampa, del 9 marzo 1947, Carlo Muscetta, "Diario dell'ultima guerra", su Fiera letteraria, del 24 luglio 1947, Aldo Garosci, "Italiani in Russia", in Belfagor, n. 2, del 31 marzo 1948. Rare le critiche, ad esempio le prevedibili accuse di disfattismo e acrimonia verso gli ufficiali superiori contenute in un articolo del Notiziario Stampa dello Stato maggiore dell’esercito: “pieno di veleno verso i superiori… Libro mediocre… sfrondato del sovrabbondante di effetto può essere utile per avere un’idea sulla tragica ritirata dei nostri alpini in Russia nel gennaio – febbraio 1943”.

Mai tardi stimolerà Mario Rigoni Stern a scrivere un altro libro fondamentale della narrativa del nostro Novecento, Il sergente nella neve. Nel 1947 un amico e compaesano di Rigoni, che era stato partigiano con Revelli, porta dal Piemonte quel libro e glielo regala.

Rigoni resta profondamente impressionato da quel modo di scrivere, così asciutto e antiretorico, nitido e incalzante, attento alla verità dei fatti, intrigante anche in certe ripetizioni volute e ben cadenzate: «Urlano; dalla finestra arriva una luce d’incendio. Urlano che la nostra isba sta bruciando» – «È ormai l’alba. Fa freddo, molto freddo». Sarà per lui un importante riferimento stilistico, resterà talmente colpito da questo libro come dai successivi, da inserire un passo di Mai tardi nella prima pagina di Nella steppa di Kotovsvkij.

Il rapporto di collaborazione, durato poi tutta la vita, con la casa editrice Einaudi nasce nel 1960 e scaturisce da un’iniziativa davvero unica e straordinaria, ideata da Franco Antonicelli. Tra l’aprile e il giugno del 1960 al Teatro Alfieri di Torino, organizzato da alcune associazioni cittadine di cultura, si tiene un ciclo di lezioni sul trentennio 1915-1945, che ebbe un grande successo di pubblico. Nonostante i tremila posti fu necessario sistemare degli altoparlanti all’esterno del teatro. Le lezioni sono tenute da relatori di grandi competenze storiche e culturali, come Paolo Alatri, Norberto Bobbio, Franco Venturi, Leo Valiani, Roberto Battaglia. Alcuni “testimoni” aggiungevano memorie personali di interesse generale. Tra questi ultimi: Nuto Revelli, Emilio Lussu, Massimo Mila, Aldo Garosci, Umberto Terracini, Emilio Sereni, lo stesso Franco Antonicelli, e altri.

Da quegli interventi, tutti registrati, viene tratto un libro di quasi 400 pagine, Trent’anni di storia italiana (1915-1945), curato da Domenico Zucàro e pubblicato da Einaudi, che trascrive lezioni e testimonianze con fedeltà, limitandosi a eliminare ripetizioni e digressioni poco utili.

Con questo evento, nasce un rapporto con la casa editrice che porterà alla pubblicazione di La guerra dei poveri nel 1961 e ai libri successivi.

La prima edizione di Mai tardi del 1964 con la copertina disegnata da Lalla Romano e quella del 1989.

Revelli aveva già rielaborato e ampliato la struttura narrativa di Mai tardi negli anni precedenti. Era stato l’amico Dante Livio Bianco a suggerirgli con forza questa nuova opera, spiegandogli che era importante raccontare sia la guerra dei poveri mandati a morire in paesi lontani sia quella partigiana. Il dattiloscritto, inviato all’Einaudi, riceve subito giudizi entusiasti.

Come cambia Mai tardi? Revelli aveva deciso di trasformare il suo primo libro in qualcosa di diverso, i tanti frammenti che lo compongono, e che scandiscono i giorni della ritirata, divengono un flusso omogeneo. La scrittura resta tesa e rapida, ma il racconto acquista fluidità e coesione. Al diario della ritirata di Russia viene aggiunto il diario della guerra partigiana nelle montagne del Cuneese, con cadenze temporali che rendono questa seconda parte del libro inevitabilmente meno fluida. Revelli chiarisce subito all’Einaudi (lettera 21 settembre 1961) che il titolo non potrà essere Mai tardi, perché già usato nel 1946, ipotizza Le guerre dei poveri. Il titolo definitivo sarà poco diverso.

Stavolta i nomi e la denominazione dei reparti sono tutti reali. Revelli sa che scrivere nomi e cognomi legati a eventi terribili può determinare conseguenze di ogni tipo: politiche, umane, anche legali. E controlla bene ogni dettaglio, con una precisione da storico di professione.

Il testo non inizia con la partenza da Rivoli del luglio 1942, bensì con una decina di pagine nelle quali Revelli ripercorre la sua giovinezza, piena di illusioni personali e politiche, di ottimi risultati sportivi, di studi seri, di educazione militare molto severa all’Accademia di Modena, dalla quale uscirà come ufficiale effettivo. Nel primo capitolo Revelli decide di utilizzare il passato remoto, intervallandolo con l’imperfetto; dal secondo l’utilizzo costante del tempo presente richiama le cadenze essenziali e veloci di Mai tardi.

C’è una maggior cura nello stile, ma la trama è identica e anche i piccoli eventi non sfuggono alla rilettura. Alcune pagine raggiungono una soglia letteraria che permette di attribuire a Revelli la qualifica di scrittore, non più di attento memorialista.

“Qui dove tutto è morte, dove basta un niente, una distorsione a un piede, una diarrea, e ci si ferma per sempre, il desiderio di vivere è immenso. Camminare vuol dire essere ancora vivi, fermarsi vuol dire morire. A centinaia sono stesi lungo la pista, gli sfiniti, i dissanguati; non li degniamo di uno sguardo, sono cose morte; passiamo correndo. I vivi, poiché molti sono ancora vivi, sentono la colonna che urla, che passa, che marcia verso la liberazione, e tentano di seguirci, magari strisciando, come se la linea dei tedeschi fosse lì, a quattro passi”.

Ai momenti terribili e crudeli, delle uccisioni e delle morti per gelo, se ne affiancano altri quasi irreali, che sfiorano l’assurdo. Revelli li riporta con emozione e sicurezza, con ripetizioni e aggiunte che tengono alta la tensione. “…gli alpini urlano, a tratti quasi in coro, che gelano. Dall’incendio arriva un po’di calore, la luce viva illumina il triste scenario. Un cappellano parla al vento, parla a voce alta e dice: ‘Poveri alpini, che fine vi hanno fatto fare; morirete, moriremo tutti’. Un alpino piemontese, poco lontano, canta, soltanto interrotto dagli scoppi degli incendi, e dalle urla di chi gela: canta una triste canzone alpina, con voce calda in tanto freddo, canta con voce appassionata come canterebbe sui suoi monti, di fronte a un tramonto”.

Uno dei brani più drammatici, quello dell’abbandono dei feriti gravi, evidenzia l’affinamento della scrittura rispetto al testo originario, ma anche la volontà di non cambiare nulla di ciò che è stato.

Ecco un passo in Mai tardi, il vero sergente Rinaldo Tironi viene denominato Bernasconi: “Gran confusione e urla attorno alle slitte: i feriti, anche i più gravi si sono trascinati fin lì pur di non essere dimenticati. I più gravi si abbandonano, quelli colpiti all’addome o al torace: tra questi c’è il buon Bernasconi, uno dei migliori della 1ͣ : implora, con le lacrime agli occhi, ma non c’è niente da fare”.

Ed ecco come il brano viene rielaborato in La guerra dei poveri: “Nel buio, nel freddo, la confusione aumenta. Urlano i feriti, non vogliono che li abbandoniamo: i più gravi strisciando sulla neve, arrivano fino alle slitte, e si aggrappano, implorano. È una legge bestiale, i feriti all’addome, al torace, devono essere abbandonati. Tironi, uno dei migliori della 46, implora con le lacrime agli occhi, insiste, perché teme che non lo riconosca, che non lo ricordi. Niente da fare”.

In realtà il tema è ripreso una terza volta, nella seconda parte di La guerra dei poveri: mentre Revelli è in montagna con i partigiani, quasi ogni giorno e ogni notte affiora il ricordo della ritirata di Russia: i rimpianti e i rimorsi, ancora più espliciti: “Ogni mattina all’alba, nel buio freddo, selezionavamo i feriti, abbandonavamo i morti, quelli della notte. Che pietà, che coraggio, ad allontanare i feriti gravi. Avevano il ventre bucato o un femore spaccato, e si trascinavano fino alle slitte. Decideva il comandante. Eravamo spietati con i feriti gravi. Ed erano i migliori che abbandonavamo, i feriti in combattimento, i volontari del combattimento: non gli sbandati, non i feriti per caso. Tironi! Come ricordo il freddo mattino di Nikolajewka. Le lacrime ti serravano la gola. Ripetevi il mio nome come se non ti riconoscessi. Ti aggrappavi a me, alla slitta. Ti ho abbandonato nella neve, nel buio e nel freddo. Una legge bestiale l’imponeva. Non servivi più a nulla. Eri un peso inutile, un ingombro. Ti ho abbandonato, sapendo cosa facevo”. Oltre i miglioramenti stilistici, quel “ti aggrappavi a me” dell’ultima citazione dà l’idea di un rimorso insanabile e sempre più esplicito, che nessuna riflessione razionale può placare. In parte assimilabile al senso di colpa dei sopravvissuti rinvenibile nelle pagine di Primo Levi e di Mario Rigoni Stern.

I combattimenti sono descritti con una prosa veloce e plastica, si possono immaginare i movimenti goffi e disperati di soldati ingolfati da un vestiario inadeguato e da armi pesanti da manovrare, e che si inceppavano con facilità. Terribili i combattimenti ravvicinati, con i russi che sparavano con i loro mitra, imprecisi da lontano ma implacabili nella breve distanza, e gli italiani costretti a usare i fucili ’91, precisi da lontano ma inadatti negli scontri a poche decine di metri di distanza.

Così Revelli racconta il tragico scontro di Nikitovka, dove trovano la morte tanti alpini e ufficiali del Tirano, tra questi uomini come Perego e Grandi, amici cui era molto legato.

“Guardo i russi: avanzano in schieramento serrato, sono in piedi come se andassero a passeggio. Cantano una cantilena che dà alla testa, e sparano, sparano senza requie. Perego si gira a guardare i suoi uomini, si gira e grida ‘Avanti secondo’. Una lunga raffica lo colpisce al fianco sinistro. Cade all’indietro sulla schiena crivellata: grida ‘mamma, mamma, mamma’, con voce strozzata. I nostri parabellum arrugginiti non sparano. Lanciamo una decina di bombe a mano: non scoppiano. I mitragliatori senza olio e per il gelo non sparano. E i russi da dieci metri sparano, ammazzano. Ho per guanti un paio di calze, li butto. Sfilo il rotolo del mio parabellum: le pallottole si presentano storte, le mani mi gelano. Butto il mio parabellum, con due salti sono su Perego. Il parabellum è infilato nel braccio, di traverso, sotto il petto. Alzo Perego, per sfilare l’arma. Il suo fazzoletto di seta a colori, attorno al collo, è intriso di sangue. Anche il parabellum di Perego non spara”.

Al contrario di quanto avvenuto nel 1946, l’opera va incontro a un grande successo, Revelli lo presenta in varie città. Secondo molti recensori si tratta del più bel libro sulla Seconda guerra mondiale, insieme al Sergente nella neve di Rigoni Stern. Nel 1963 viene pubblicata la terza edizione, con una tiratura di 3.500 copie.

Alessandro Galante Garrone, su La Stampa del 12 maggio 1962, scrive forse la più efficace sintesi di quest’opera: “È la guerra vista dal basso, la guerra sofferta. Il diario di Nuto nella sua tremenda nudità di stile, non è solo e non è tanto uno spietato e rovente atto di accusa contro le cricche degli alti papaveri politici e militari, la criminale imprevidenza e impreparazione, le vergogne dei profittatori nelle retrovie, la prepotenza disumana e sprezzante dell’alleato tedesco. È, prima di tutto, la tragedia dei poveri cristi gettati allo sbaraglio, beffati, traditi, e che pure, nello sfacelo immane, di un esercito e poi di uno Stato, riscoprono le ragioni profonde della dignità del vivere”.

Il 30 settembre del 1964, Revelli in una lettera a Roberto Cerati, da anni responsabile di molte strategie editoriali dell’Einaudi, propone la ripubblicazione di Mai tardi con la casa editrice di Torino. Mette in evidenza che il film Italiani brava gente sta risvegliando l’attenzione sulla guerra in Russia, anche per le polemiche politiche scatenate da associazioni d’arma e politici di destra. Aggiunge che Mai tardi “potrebbe fare gruppo” con due libri in corso di riedizione: Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern e I lunghi fucili di Cristoforo Moscioni Negri. Cerati era stato il primo a proporre l’idea di ristampare il libro del ’46, e risponde che il progetto prima o poi sarà realizzato. Ma non in quell’anno e non rincorrendo eventi in corso.

Riporto per intero il finale della lettera di Cerati perché esprime l’orgoglio di un personaggio straordinario, per energia e competenza, destinato a divenire presidente della casa editrice.

“Il film vada, viaggi, ed abbia tanti spettatori. I fascisti facciano pure i fessi. L’Associazione d’arma sbavi pure sulle ‘gavette”. Noi quando faremo il libro, lo faremo non tanto per farla a tizio e dirla a caio, quanto perché intendiamo proporre qualcosa di nostro. È solo così che si fa editoria e cultura”.

Nel 1967 Mai tardi verrà ripubblicato da Einaudi, la forza di quel primo testo, per quanto frammentato dalla cadenza dei giorni, appare intatta. Il nome di uomini e reparti è quello vero, come già in La guerra dei poveri, l’intero diario è ripreso in uno stile più scorrevole e chiaro ma nulla dei fatti narrati la prima volta è cambiato. Revelli inoltre rivede con attenzione l’esatta grafia dei nomi dei paesi russi e di alcune espressioni riportate in lingua russa nel testo. Si occupa anche di alcuni aspetti legali: un pavido ufficiale che sparisce ogni volta che la 46 del Tirano deve affrontare un combattimento, viene contrassegnato con una iniziale, la V, e resta anonimo. Questo per evitare querele, come scrive in una lettera a Daniele Ponchiroli del 15 settembre 1967: “Sul libro V… scappa sovente (molto, molto meno di quanto sia scappato in Russia!)”. Nella prima, lontana, stesura di Mai tardi e in La guerra dei poveri l’ineffabile V. non c’era; per lo stesso motivo, qui invece compare in sei momenti della vicenda narrata, stavolta Revelli vuole scriverlo che non tutti furono all’altezza, non tutti furono coraggiosi e generosi. E qui si trattava di un ufficiale. Non importa riportare il nome, ma la verità di ciò che è stato.

Una ristampa necessaria, perché quella prima opera aveva qualità letterarie e di contenuti non superata dalla pur efficace riscrittura pubblicata nel 1962.

Nella versione del 1989, il testo è arricchito da una premessa dove Revelli descrive per la prima volta la sua agenda, compagna di mesi durissimi, nella quale ha scritto il suo diario di guerra in Russia. Scrive di come l’avesse, un giorno della primavera del 1942 a Rivoli, da un amico, proprio il tenente Giuseppe Perego che vedrà cadere in combattimento durante la ritirata. E di come avesse concluso di usarla, nel settembre del 1943, consegnandola alla persona che amava, Anna Delfino, con l’idea di recuperarla alla fine della guerra: “Il 12 settembre i tedeschi occuparono Cuneo. Consegnai il diario ad Annetta perché finalmente lo leggesse, e lo custodisse fino al mio ritorno. Smontai le tre armi automatiche, le infilai nello zaino, e raggiunsi la mia prima base partigiana”.