I graffiti di Venezia

Nel 1851, un certo Roncati Carlo incise il suo nome a lettere maiuscole su una delle sculture di Wiligelmo sulla facciata del duomo di Modena, e adesso è ancora lì, vicino alle iscrizioni romaniche che parlano di Caino e Abele. Nel 1871, fu Giosuè Carducci a scrivere il suo nome all’interno della chiesa di San Pietro a Perugia (eppure sei anni prima, in una lettera al “Ministro dell’Istruzione Pubblica”, condannava quelli che “non pur deturpano le pitture iscrivendovi i nomi loro, ma le graffiscono ancora con inciderveli a forza d’istrumenti taglienti”): adesso la scritta col suo nome è sottovetro e incorniciata per distinguerla dagli altri graffiti anteriori e posteriori.

Roncati e Carducci hanno ripetuto un gesto che gli uomini facevano da millenni e che altri hanno continuato a fare dopo di loro. Si chiamano graffiti, perché la pietra o l’intonaco si incidevano graffiandoli con una punta, ma il termine finisce per indicare scritte fatte anche in altri modi (con pigmenti, a matita...) e su altri materiali.

La “firma” di Carducci si incontra in un libro pubblicato più di cinquant’anni fa, L'Italia sui muri (1968), in cui Giorgio Batini raccoglieva graffiti d’ogni epoca e un po’ dovunque nel nostro Paese, dall’antichità alle acclamazioni per Bartali o Coppi. Da tempo gli studiosi conoscevano l’importanza di queste tracce scritte, spesso poco visibili perché in collocazioni marginali o eccentriche, e poco leggibili perché realizzate in grafie di secoli fa; il libro di Batini ebbe però il merito di parlare dell’argomento al grande pubblico, sottolineando la precarietà di questi materiali, e il rischio che molti dei graffiti annotati svanissero o andassero distrutti. Quello del giornalista era uno sguardo rapido, senza la pretesa di offrire un’adeguata edizione dei testi, cosa che invece accadde qualche anno dopo per alcuni graffiti di Pompei, quando Einaudi pubblicò Iscrizioni funerarie, sortilegi e pronostici di Roma antica (1973), curato da Lidia Storoni Mazzolani, e con una lunga introduzione di Guido Ceronetti (Aliquid).

Adesso Lineadacqua pubblica I graffiti di Venezia, di Alberto Toso Fei e Desi Marangon, un libro dedicato a tutto ciò che “le mani di migliaia di uomini (e qualche donna)” hanno “lasciato dipinto o inciso su muri, marmi, legni, vetri di Venezia almeno negli ultimi sei secoli”. I due autori hanno osservato e riunito uno straordinario numero di scritte sparse nei luoghi pubblici della città (ma a volte anche in qualche spazio privato), e le hanno ordinate per temi. Ne esce una raccolta sorprendente per varietà e per vivacità, capace di far dialogare la storia della città con una sequenza di episodi puntuali, privati o pubblici che siano.

Non è detto che i graffiti siano sempre lettere e parole. Alcuni capitoli del libro sono dedicati allo strabordante repertorio di figure che si annidano dove meno te lo aspetti: profili di navi e imbarcazioni diverse, animali e uccelli (tra questi anche i galli che tra 1923 e 1924 divennero simbolo della volontà di autonomia di Murano rispetto a Venezia). Tra i volti e le facce si distingue quella di Garibaldi entro stella, simbolo del Fronte Popolare del 1947-1948 (in questo caso si tratta di disegni a matrice).

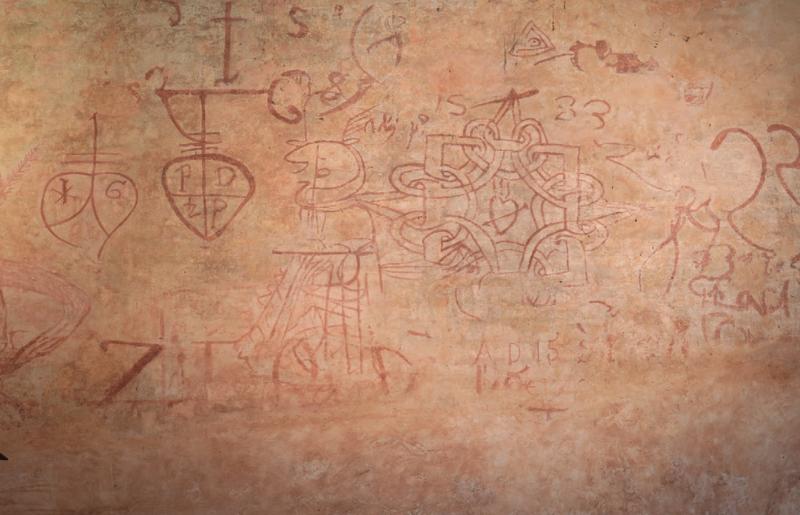

E poi segni di tutti i tipi, disseminati dappertutto: croci (in vari formati e versioni), cuori (ora atti di devozione, ora segni d’amore), figure geometriche, fiori stilizzati, ma anche coroncine, ancore, monogrammi, stemmi, stelle (a cinque, a sei, a otto punte). Una serie speciale è quella dei segni dei mercanti, in particolare nel Fontego (Fondaco) dei Tedeschi, dove sono riconoscibili le marche di alcune famiglie (come gli Imhof, o i Praun).

Un’altra serie speciale è quella dei segni che scalpellini e costruttori incidevano sui blocchi di pietra per facilitarne la lavorazione e la messa in posa, procedimenti da anni ben noti agli specialisti di storia dell’architettura. Tutti i segni precedenti possono acquattarsi ovunque, ma alcuni esigono un ripiano orizzontale, le tabulae lusoriae (le indichiamo con un nome latino perché ne troviamo esempi graffiti già nell’antichità classica): sono incisioni che disegnano tavole da gioco sulle quali venivano poi mosse le pedine (ad esempio sui parapetti del Fontego dei Tedeschi oppure nei luoghi d’attesa di traghettatori e gondolieri).

Ma, come è naturale, sono le parole scritte la vera attrazione di I graffiti di Venezia. Quelle che raccontano la vita politica della città (e non solo) si concentrano negli spazi esterni del Palazzo Ducale, dove troviamo frasi con “viva viva” il tal dei tali, ma anche stemmi di famiglie nobili, e il corno dogale, il simbolo per eccellenza dei dogi. Le scritte politiche hanno per definizione una vita breve: quando Venezia si ribella al governo austriaco e insorge il 22 marzo 1848 fioriscono scritte del tipo “W San Marco W la Repubblica”, “realizzate a carboncino, a gesso e a lapis”: lo racconta lo stesso Daniele Manin, uno dei protagonisti della lotta contro gli austriaci.

Un componimento poetico del conte Ottavio Tasca descrive proprio quello che accadeva sui muri di Venezia e di altre città nel 1848: “Qui sta scritto col carbone: / Viva l’Italia, via i Tedeschi. / Là si vede un cartellone: Viva Pio, morte a Radeschi. /Per la Vergine Maria! / Ma che fa la Polizia? / Poveretta! Avrà frustate / cento carra di calcina; / ma le mura oggi imbiancate / tornan sporche domattina: / si cancella, si cancella, / e poi siamo sempre a quella”. Insomma, la lotta politica avveniva anche a forza di parole impresse sui muri, che la polizia austriaca cercava continuamente di ricoprire con mani di calce.

Sugli intonaci la storia della città si intreccia alla grande storia e alle vicende dei singoli individui: un tale ricorda il crollo del campanile di San Marco, un altro il bombardamento della mattina del 26 febbraio 1918, un altro ancora un’incursione aerea del 1945. Molto tempo prima qualcuno volle ricordare che il “22 aprile 1751 fu squartato Fran(ces)co Panizo, servidor di Ca’ Marcelo, per aver masado due donne a S(an) Paternian adì 12 genaro 1750”.

Andrea Ceola, invece, si vanta di aver vinto la gara delle gondole a un remo il 27 maggio 1775, dicendo di sé che “chiapò un primo in regatta”. Laconicamente un altro annota: “6 otobre 1783 se gavemo sposà”.

Sono storie rigorosamente personali quelle dei graffiti che riempiono le volte e le pareti dei manicomi, dei lazzaretti e, soprattutto, delle prigioni (i cosiddetti Piombi e i Pozzi). Nomi dei carcerati (ma anche di guardie carcerarie), frasi in volgare, ma anche in latino, addirittura una citazione da Ovidio. Un Giovanni Battista scrive “un parlare pocho / et un negare pronto et un / pensare al fine pol dar la vita / a noi altri mischini, 1605”.

A ragione gli autori richiamano l’attenzione sulle immagini che, alla caduta del regime oligarchico nel 1797, vennero diffuse – con evidente significato politico – da Giovanni Maria de Pian (I Pozzi e i Piombi di Venezia. Carceri sottacquee della aristocrazia triumvirale ... fatte demolire dalla Municipalità provvisoria). Una di queste stampe, infatti, tenta di descrivere l’atmosfera tragica delle carceri veneziane proprio a partire da graffiti ancora oggi riconoscibili.

Le scritte dei carcerati nei Piombi – mi permetto di aggiungere – destarono l’interesse di un viaggiatore speciale, Lord Byron, a Venezia nel 1817. Il poeta inglese, impressionato da queste “tracce del loro pentimento, o della loro disperazione” ne annota qualcuna, come quella di un certo Giacomo Gritti che nel 1607 dice di sé: “adì 2 genaro fui re/tento p(er) la bestiemma p(er) aver dato / da manzar a un morto”. Byron colpito da questa ammissione di bestemmia, si chiede se il carcerato fosse stato rinchiuso “per qualche atto di empietà commesso a un funerale”.

Byron non avrebbe mai immaginato che parti di un edificio che aveva visitato qualche anno prima durante il suo viaggio in Oriente sarebbero arrivate proprio a Venezia. Nel giardino della Palazzina Briati, infatti, si trovano alcuni rocchi provenienti dal tempio di capo Sounion (V sec. a. C.), in Attica, ricomposti a formare una colonna, e su di essi si leggono ancora i nomi dei viaggiatori che lasciarono ricordo della loro visita (un graffito col nome di Byron si legge ancora su un blocco marmoreo rimasto in Grecia). Questi graffiti greci a Venezia fanno parte di una classe speciale, i graffiti “di importazione”, entrati in città in un secondo tempo.

Sui muri ci sono anche motti e proverbi: “Non dir di me se di me tu sai; pensa di te, e poi di me dirai” e la variante “Di de ti, e poi di me dirai” (ma questa, a giudicare da quanto ne rimane, è molto più di un graffito, è una vera e propria iscrizione a caratteri lapidari).

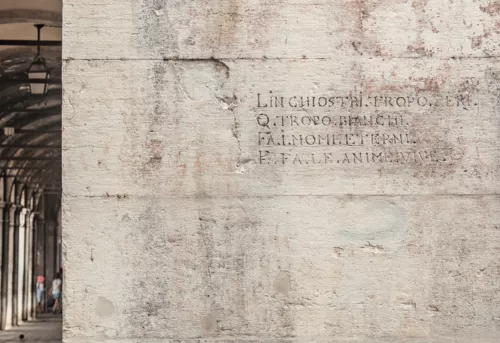

Qual è il più bel graffito di Venezia? Non ho dubbi, è quello che si legge su un fianco delle Fabbriche Vecchie, un edificio degli inizi del ‘500: “L’inchiostri tropo neri / o tropo bianchi / fa i nomi eterni / e fa le anime vive”. La scritta – in caratteri eleganti che potrebbero essere ancora del ‘500 – si stende su quattro linee, ma – come mi spiega Tiziano Zanato – si tratta di due endecasillabi. Attraverso il tema della caratura degli inchiostri si parla di libri, ed è notevole che ogni linea della scritta inizi con una maiuscola, come spesso accade nelle edizioni cinquecentesche di testi poetici. Zanato propone questa parafrasi: “L՚uso di inchiostri molto neri o molto sbiaditi rende immortali i nomi (degli scrittori) e dona vita alle anime (dei lettori)”. Come dire che non sono i testi inappuntabili, ma quelli che si allontanano dalla presunta giustezza a restare nel tempo, a durare per sempre.

Non è questo, alla fine, il movente che sta dietro a ciascun graffito, prima di tutto a quelli che contengono un nome? Un testo ricordato da Toso Fei e Marangon è il racconto che il frate domenicano Felix Fabri fece in Terrasanta verso la fine del Quattrocento. Tra le raccomandazioni che venivano fatte ai pellegrini di origine nobile – racconta Fabri – c’era quella di “non deturpare le pareti degli edifici sacri dipingendovi i propri stemmi e scrivendo i propri nomi, oppure appiccicandovi carte che recavano le proprie insegne, oppure graffiando e incidendo (“radendo et forando”) colonne e blocchi di marmo per lasciare il segno della propria presenza (“ad inducendum signa suae praesentiae”).

È come se tutti i graffiti, in modo sottinteso, dicessero “anch’io sono stato qui”, nel desiderio di annodare un brandello della propria esistenza a un’immagine riverita, a una località non ordinaria, a un edificio celebre. In fin dei conti, ciò che veramente distingue dai testi su carta le scritte graffite (come anche le iscrizioni che vediamo qua e là nelle strade di una città o di un borgo) è proprio il loro aggrapparsi strettamente a un luogo, a un edificio: un graffito, una scritta, un’iscrizione una volta portati in un museo non saranno mai più la stessa cosa.