76ma Mostra del Cinema / Venezia: per qualche polemica in meno

In un’intervista rilasciata a pochi giorni dall’apertura della 76ma Mostra del Cinema, Alberto Barbera ha criticato una presunta attitudine “autoreferenziale” del cosiddetto cinema “d’autore”. Lo spunto della polemica era Vitalina Varela, l’ultimo film del portoghese Pedro Costa, appena incoronato vincitore della 72ma edizione del Festival di Locarno. In buona sostanza, secondo Barbera, film come quello di Costa, adorati dai cinefili ed elogiati dalla critica, non escono di fatto dal circuito festivaliero, rimanendo confinati in una nicchia di fedelissimi connoisseurs.

Le dichiarazioni del direttore artistico della Mostra veneziana hanno destato, com’era lecito aspettarsi, perplessità e dure critiche. Ora che il festival è già iniziato da qualche giorno e altre polemiche si sono andate aggiungendo, il senso di quelle parole appare più chiaro.

È evidente che da qualche anno si è andata definendo quella che potremmo chiamare la “Linea Barbera”, vale a dire una politica in grado di tenere insieme cinefilia e spettatori comuni, l’allure pop e la ricerca, le star e gli auteur, senza dimenticare ovviamente uno spazietto per il cinema italiano, per non scontentare nessuno. I risultati sono stati altalenanti, ma tutto sommato (specie nelle ultime due edizioni) positivi, almeno per quello che riguarda il concorso principale (le sezioni collaterali rimangono purtroppo ben altra cosa). L’obiettivo? Togliere un po’ di terreno sotto i piedi a Cannes, ovviamente. E lo si è capito bene già lo scorso anno, quando la Mostra ha raccolto la sfida dell’on demand, aprendo le porte del Lido a Netflix, rifiutato invece dalla Croisette.

Alberto Barbera.

Riconosco che si tratta di motivazioni che con il cinema-cinema c’entrano ben poco. D’altra parte, come ha più volte ricordato Pietro Bianchi nei suoi reportage da Cannes pubblicati qui su “Doppiozero”, “il cinema è un’industria e come tutte le industrie è mossa da capitali”, e che “tra gli interessi artistici e quelli economici la bilancia pende anche qui vistosamente verso i secondi, nonostante l’aria da alta cultura che il festival si vanta di avere”. Insomma, se per richiamare gli sponsor è necessario sbilanciarsi in favore del mainstream, così sia – anche a costo di scavare un solco incolmabile con il pubblico dei cinefili: tanto alla fine nessuno ha il coraggio di boicottare.

Meglio ancora, poi, se si può condire il tutto con qualche polemica apparecchiata (cinicamente) ad arte: l’anno scorso c’erano Netflix e la scarsa per non dire nulla presenza di registe in concorso; quest’anno tocca alla tirata contro il cinema di ricerca (un po’ assurdo che a farla sia il direttore di un festival) e alle critiche per la presenza di Roman Polanski in concorso – peraltro strombazzata a destra e a manca già da alcuni mesi.

“Ad Astra”.

Soltanto malafede? Può darsi. Eppure basta dare uno sguardo ai primi film passati in concorso per capire i punti essenziali della “Linea Barbera”: nomi ampiamente confermati (La vérité di Hirokazu Kore-Eda, consacrato a Cannes 2018, ed Ema di Pablo Larraín, ormai un habitué del Lido, in una sorprendente quanto interlocutoria incursione fuori dal suo ambito consueto), “world cinema” dalle ruote sgonfie (The Perfect Candidate di Haifas Al Mansour) e il buon vecchio cinema di Hollywood e dintorni, da scegliere a piacere fra quello “autoriale” o para-autoriale e quello più attento ai codici di genere. Una proposta a metà fra le due tipologie è Ad Astra, scritto (con Ethan Gross) e diretto James Gray, one man show di Brad Pitt con il solito cast di vecchie glorie (Tommy Lee Jones, Donald Sutherland) a fare da corona. Gray, uno degli ultimi esemplari rimasti di auteur interno al sistema degli Studios, mescola questioni edipiche e preoccupazioni sul futuro del nostro pianeta. Il Roy McBride di Brad Pitt, deciso a scoprire cosa ne è stato del padre, apparentemente scomparso durante una missione nettuniana, intraprende un lungo viaggio interplanetario che, a tratti, può ricordare una sorta di adattamento in chiave fantascientifica del conradiano Cuore di tenebra. Anche McBride, come il Marlow di Conrad, si deve confrontare con una umanità che ammanta di motivazioni scientifiche una realtà fatta di rapacità e sfruttamento coloniale (“Siamo divoratori di mondi”, dice ad un certo punto), mentre ai confini del nostro sistema solare forse non c’è alcun altra intelligenza con cui entrare in contatto: un paradiso disabitato. Peccato che Gray sia più efficace sul piano del realismo descrittivo che non su quello della riflessione filosofica (troppo spesso affidata alla monocorde voice over di un Pitt più asciutto – asciugato? - che mai). Il risultato è che Ad Astra rischia di apparire un po’ deja vu: non solo per i molti echi e citazioni più o meno indirette (da Alien a Il pianeta delle scimmie, oltre al solito, quasi obbligatorio 2001), ma anche perché non sembra aggiungere granché agli innumerevoli film di fantascienza “adulta” di questi ultimi anni, da Interstellar ad Arrival.

“Joker”.

Assai più efficace, da questo punto di vista, l’operazione compiuta sul genere del cinecomic da Todd Phillips (più noto al grande pubblico per la saga di Una notte da leoni). Se la presenza in competizione del suo Joker aveva suscitato qua e là qualche brontolio di disapprovazione, ogni contrarietà è caduta in proiezione stampa, quando sui titoli di coda è esploso un autentico boato di entusiasmo. Forse perché il film lavora con intelligenza all’interno di un immaginario estremamente codificato, raccontando una versione delle origini del più famoso villain della saga dell’uomo pipistrello, raffigurato come un involontario leader anarco-nichilista molto diverso sia dall’artista postmoderno di Nicholson-Burton, sia dal buco nero del senso di Heath Ledger. Joaquin Phoenix, sia pure con un brio attoriale talvolta eccessivo, trova il modo di fondere nella propria interpretazione entrambe le anime del personaggio, aggiungendovi in più un disagio sociale prima ancora che psichico, del tutto al passo coi tempi. Quanto a Phillips, autore della sceneggiatura insieme a Scott Silver, costruisce una Gotham City dalla profonda matrice scorsesiana, come del resto rivela la presenza di Robert DeNiro in un ruolo alla Re per una notte: la metropoli come girone infernale abitato unicamente da emarginati e folli (Phoenix incollato davanti alla Tv richiama Taxi Driver), dove l’unica speranza di diventare “qualcuno” (o anche solo di esistere) passa per il delitto o per la televisione.

Su un versante meno hollywoodiano e più indipendente – anzi, indie – è invece il terzo americano del concorso Marriage Story, altra ottima cartina tornasole del gusto “barberiano”. Coprodotto da Netflix (il cui logo, all’inizio del film, è stato accolto da qualche fischio durante la proiezione stampa); diretto da Noah Baumbach, sufficientemente “autore” per tranquillizzare i cinefili; interpretato da due brave star come Scarlett Johansson e Adam Driver, assecondate da una sceneggiatura robusta (dello stesso Baumbach) e da una pletora di personaggi secondari pescati fra vecchie e meno vecchie glorie di Hollywood (Ray Liotta, Alan Alda, Wallace Shawn, in parte Laura Dern). Per onestà, va detto che Marriage Story è meno pacifico e pacificato di quel che potrebbe sembrare a prima vista. Dietro i momenti di gloria (matt)attoriale dei due protagonisti (con una scena di lite coniugale di lancinante efficacia) e i ritmi un po’ laschi del consumo in streaming, a dispetto del titolo il film liquida nei minuti iniziali i momenti lieti della relazione fra i due protagonisti (Charlie/Adam Driver, commediografo e regista teatrale, e Nicole/Scarlett Johansson, attrice), per condurre pian piano lo spettatore nel piccolo inferno delle cause di divorzio. E se il leitmotiv del film (quasi una gag, scomodata anche sui manifesti del film) è il conflitto East Coast-West Coast, New York contro Los Angeles (nella prima si può camminare, nell’altra c’è “più spazio”), Baumbach se ne serve per parlare di altre e più decisive contrapposizioni: di classe (l’intellettuale che ha lasciato l’Indiana e una vita difficile per farsi strada a New York, e l’ex attrice-teen ager che è sempre vissuta a Los Angeles) e di genere. “Ci sono difetti che sono concessi a un padre, ma non ad una madre”, dice l’avvocatessa di grido Laura Dern: una parte del pubblico ha accolto l’affermazione con un applauso. Buttate fuori dalla porta o derubricate al rango di polemiche timbrate da un hashtag, le questioni brucianti dell’attualità rientrano dalla finestra del grande schermo.

"Marriage Story”.

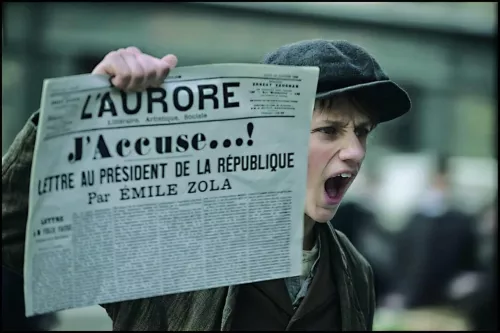

Un discorso analogo si può fare per il J’accuse (titolo internazionale An Officer and a Spy) di Roman Polanski, finora il film più ambizioso e stratificato del concorso: spiace dunque che la Mostra abbia fatto di tutto per rimpicciolirlo al rango di succès de scandale. Che il regista franco-polacco inseguisse da tempo un film dedicato all’Affaire Dreyfus è noto. Sceneggiata dallo stesso Polanski con Richard Harris, che l’ha ricavata da un suo romanzo, la vicenda dell’ufficiale ebreo alsaziano Alfred Dreyfus, nel 1895 accusato ingiustamente di aver trasmesso segreti militari francesi all’Impero tedesco, appariva già sulla carta un soggetto ideale per Polanski, ricco tanto di possibili implicazioni personali (un ebreo integrato e impolitico che improvvisamente scopre di essere diventato “qualcosa di pestilenziale” da espellere), quanto dei temi che hanno animato una filmografia lunga ormai più di mezzo secolo. Dreyfus (un irriconoscibile Louis Garrel) è per molti versi il solito antieroe polanskiano, suo malgrado imprigionato in meccanismo punitivo orchestrato ai suoi danni (il famoso bordereau poi rivelatosi un falso); mentre il vero protagonista del film, il colonnello Georges Piquart (Jean Dujardin, inatteso e una volta tanto bravissimo), che scopre la macchinazione e cerca in ogni modo di riportarla alla luce rimanda a un'altra figura dell’opera di Polanski (viene in mente il Jack Nicholson di Chinatown), quella di colui che tenacemente ricerca la verità malgrado le apparenze, nel tentativo di riordinare un mondo in via di disgregazione. Un tentativo tutto sommato inutile e in fin dei conti autolesionista: Dreyfus, dapprima condannato ingiustamente e con prove false, verrà nuovamente imprigionato per tradimento anche in presenza di documenti in grado di scagionarlo, e dovrà attendere la grazia presidenziale per riottenere la libertà (verrà riabilitato soltanto nel 1906); mentre Piquart, prima di assurgere al rango di ministro della guerra nel gabinetto guidato dall’amico Clemenceau (1906-1909), metterà a repentaglio vita, carriera e libertà.

In un film che ha quasi l’aria di una summa poetica e ideologica, l’ottuagenario Polanski adotta una costruzione classica del racconto (ampi blocchi narrativi inframmezzati da flashback), scelte linguistiche poco appariscenti (dialoghi serrati in campo-controcampo, dissolvenze incrociate) e una fotografia giocata prevalentemente sui toni del grigio, del nero o del marrone scuro, nella quale le sole note squillanti sono il rosso dei kepì e dei pantaloni delle divise militari. A parte Dujardin e Garrel Jr., nessun divo di prima grandezza fra gli interpreti, ma un folto cast di ottimi professionisti d’Oltralpe (Amalric, Podalydès, Vuillermoz, oltre alla compagna del regista Emmanuelle Seigner), scelti con un acume fisiognomico non indegno di Daumier.

Ma ciò che rende J’accuse qualcosa di più di una ricostruzione storica al tempo stesso didattica e appassionata, è la capacità del regista d’individuare nell’Affaire non solo il momento rivelatorio delle contraddizioni della belle époque, ma anche i tratti embrionali eppure già riconoscibili di una modernità in cui ancora oggi siamo immersi: l’intreccio fra politica e industria dei media (il “J’accuse” di Zola come atto di nascita dell’intellettuale engagé del XX secolo), la paranoia del complotto, l’ossessione per la “purezza” dei “valori” (del sangue?) nazionali minacciati dall’infiltrazione di agenti allogeni, la costruzione a tavolino del capro espiatorio. E chissà se qualcuno ha fatto caso alla data in cui esplode l’Affaire Dreyfus: 1895, anno di nascita del cinematografo. Vorrà pure dire qualcosa.