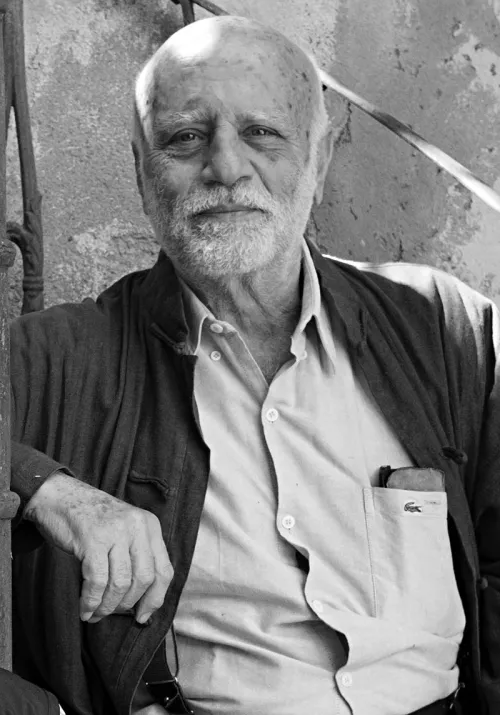

Ferdinando Scianna, il figlio dei limoni

Oggi Ferdinando Scianna compie ottant'anni. Auguri!

Come ti chiami?

Mi chiamo Fernando o Ferdinando Scianna. Sino a quando sono stato a Bagheria sono stato Fernando, e dopo, benché mi chiamassi Ferdinando come mio nonno, diminutivo Nené, arrivato a Milano sono diventato Ferdinando.

Dove sei nato?

A Bagheria in provincia di Palermo, molto vicino a Palermo il che probabilmente mi ha definito il carattere perché Bagheria era un paese contadino, mentre Palermo era la capitale. A 13 chilometri da Bagheria.

Che mestiere fai?

Faccio il fotografo. Ho fatto per molti anni il fotoreporter, lavorando per i giornali; sono stato 17 anni a “L’Europeo” facendo il fotografo, ma ho fatto anche il giornalista, l’inviato, poi il corrispondente da Parigi per 10 anni. Ma io mi considero un fotografo, nel senso che penso che il fotografo sia uno che guarda cercando di vedere. Ogni tanto, raramente, vede qualche cosa, ma tutto è fotoreportage. Ho fatto dei libri sulle cose, sugli animali, sul paesaggio, su delle situazioni drammatiche.

Fare il fotografo vuol dire fare delle fotografie. Ma tu hai detto: Ho fatto dei libri. Che differenza c’è?

C’è una differenza fondamentale, perché il mestiere di fotografo consiste, come diceva Robert Frank, nello stare attento, andando in giro, se Dio fa capolino dietro l’angolo. Un istante che abbia un senso: intellettuale, emotivo e formale. Però questa è la maniera che mi ha accompagnato nel far dei libri, poi ho cercato di imparare il mestiere di fotoreporter. Ti mandano in un posto dove accade un fatto, dal Festival di Sanremo all’alluvione in Bangladesh, e tu devi tornare con un certo numero di fotografie che sinteticamente raccontino quel fatto, ma un fotografo non fa solo quelle fotografie, ne fa delle altre. Forse il miglior complimento che mi abbiano mi fatto è di Aldo Santini. Una volta un giovane fotografo che gli chiedeva come lavora Scianna, lui ha detto: quando ci mandano a fare delle fotografie lui cerca di farle più in fretta possibile perché poi lui deve fare le sue foto.

Perché hai fatto i libri?

Ho scoperto tardi la definizione di Savinio: tutto quello che ha un senso nella storia della cultura umana prima o poi finisce in un libro. Da Omero a Mein Kampf. Per me una fotografia prende senso quando entra in un contesto che è il libro, che è il racconto. Non ho mai amato le mostre e forse mai saputo davvero farle. Un libro è una cosa straordinaria: se funziona, chi ce l’ha in mano diventa l’autore del libro. È la cosa migliore che esiste per comunicare. Poi c’è un racconto. In un libro le fotografie non sono singole immagini, raccontano un fatto, esplorano una situazione, e questo mi piace moltissimo.

Quale è stato il primo libro che hai avuto in mano?

A casa mia i libri non facevano parte dell’arredamento. Ce n’erano due. Uno era una vita di santa Rita, e l’altro una sinossi della Bibbia di cui io leggevo soprattutto il Cantico dei cantici come un libro pornografico. Poi la scuola mi ha aperto ad altri incontri, che poi era lo scopo di mio padre per una specie di riscatto sociale della famiglia e che invece si è trasformata in una sua grande delusione perché io ho scoperto di fare questa cosa che lui non poteva capire: il fotografo.

Quale è stato il primo libro importante che hai letto?

È stato Oblomov di Goncarov. Perché mio zio si era laureato, il primo della famiglia di mia madre, e mio nonno che era falegname gli aveva costruito una specie di piccola biblioteca col vetro, mi ricordo, e lui aveva comprato una serie di classici soprattutto russi, Guerra e pace, Anna Karenina. Credo che mio zio non li abbia mai letti. Io invece ero affascinato. Fu la scoperta del fatto che un libro poteva raccontarti un mondo, cioè la scoperta della letteratura.

Fino a che età sei rimasto bambino?

Sono rimasto bambino parecchio. Probabilmente sino ai sedici-diciassette anni. Poi a quel punto, grazie al paradosso che mio padre e mia madre fecero il viaggio di nozze con un ritardo di quindici anni, perché quando sono nato io c’era la guerra, e lo fecero con due amici. Al ritorno successero due cose strepitose. Quando andammo a prenderli alla nave che da Napoli li riportava a Palermo, dopo Roma, Venezia, Firenze, il classico viaggio in Italia, mio padre mi abbracciò e baciò, cosa che non faceva di solito, e in Sicilia non si faceva, e poi mi portarono questo regalo: la macchina fotografica, che fu per me un giocattolo straordinario. E lì successero delle cose. Smisi di fare il bambino, di essere bambino, perché scoprii che con quella cosa lì potevo raccontare le cose intorno a me.

Che macchina fotografica era?

Una piccola macchina, una Voigtländer Vito C.

Con chi giocavi quando eri bambino?

Con tutti. La strada dove mio nonno aveva la falegnameria, dove io bivaccavo sempre, era una specie di cortile, chiusa da una cabina elettrica, poi demolita. Mio nonno mi fabbricava delle spadine e cosi avevo un ruolo di armiere, di capobanda, meraviglioso. Questo era essere bambino: la scoperta del gruppo, del paese, della collettività. C’era u mazzarocu che era una specie di legnetto con due punte e un bastoncino e tu lo facevi volare; poi giocavamo agli indiani. Vedevo molti film di un cinema che era vicino alla casa di mio nonno, che gli aveva fatto gli infissi, e io avevo libero ingresso in questo cinema e questi film li vedevo due o tre volte.

Qual è il primo film significativo che ricordi?

Erano soprattutto Robin Hood, i western, i film di cappa e spada. Poi cominciò nella adolescenza quel mondo che ha raccontato molto bene Peppuccio Tornatore: i film sentimentali e soprattutto le attrici: Yvonne Sanson, Ava Gardner, che sono rimasti il mito della donna ancora adesso. Erano sensuali, c’erano delle storie tragiche, si vedevano i film quasi sempre in piedi perché la sala era gremita e c’era la gente che recitava il film battuta per battuta perché lo vedevano tre o quattro volte, e piangeva nei momenti drammatici. Era un grande fatto di emotività collettiva.

Quando sei andato a scuola cosa è cambiato?

Quando ero molto piccolo poco, poi a Bagheria c’era il Liceo Classico. Lì mi mandarono perché dovevo fare l’avvocato, l‘ingegnere, perché questo voleva la mia famiglia. Ma non era una grande scuola. Salvo due o tre professori di cui mi ricordo, l’insegnamento non era di grande qualità, però cominciarono a entrare delle idee, dei discorsi. Per esempio avevamo un professore di filosofia pessimo. Poi una volta lo sostituì il preside, che si chiamava Composto, era un palermitano, un bravissimo professore di filosofia e quello mi aprì la testa. Questo trasformava le relazioni con i miei compagni, con il paese. Ho sempre avuto relazioni di amicizia con persone più grandi di me, una sorta di allievo, e a Bagheria c’erano molte persone di qualità: Ignazio Buttitta, il professore Agostino Martorano, un uomo coltissimo, che aveva scritto delle cose su Leopardi, ed era un uomo molto divertente, c’era il mio amico Vincenzo D’Alessandro, poco più grande di me, che era assistente di Storia medievale a Palermo. Insomma cominciarono discorsi di tipo diverso. Poi arrivavano notizie, ad esempio che riguardavano Roberto Leydi. Aveva fatto uno spettacolo di canzoni popolari…

Questo in che anno?

Stiamo parlando dei primi anni Sessanta.

Quanti anni avevi?

Sedici. Diciassette anni. Ho cominciato a fotografare in maniera consapevolmente inconsapevole intorno a quella età. E la storia delle feste popolari nacque perché ci fu questa scoperta attraverso le notizie che arrivavano dell’antropologia come strumento culturale per capire il mondo e per cambiarlo. Perché l’antropologia significava la cultura popolare e noi volevamo fare la rivoluzione, e conoscere la cultura popolare significava proporre una cultura alternativa. Non c’era la cultura borghese perché quello era un mondo contadino drammatico, perché intorno a quegli anni da Bagheria andavano via 50-60 persone all’anno. E molto spesso c’era un cadavere per strada. Perché era un paese di mafia molto duro.

Cosa accadde in quegli anni di cui stai parlando?

Ci fu poi la catastrofe della peronospera, una greve malattia della vite, ed erano quasi tutti vignaioli. Mi ricordo che c’era un grande magazzino con grandi botte piene di ragnatele perché la famiglia era caduta in miseria, la vigna che possedevano era sta distrutta dalla malattia.

A quale famiglia ti riferisci?

A quella di mio padre. Mio nonno materno era artigiano. Poi mio nonno paterno seguì questa volontà di riscatto del paese; aveva venduto parte delle sue cose, c’era una piccola banca agricola, e aveva cominciato a piantar dei limoni che fu un fenomeno che interessò tutta Bagheria, che diventò il paese dei limoni.

In che anno accadde questo?

Siamo alla fine degli anni Cinquanta. Io sono figlio dei limoni, se non ci fossero stati non sarei neanche potuto andare a scuola. Cominciarono allora. Mio padre non era bravo a scuola e allora mio nonno lo mise a fare il commesso da un suo amico che vendeva tessuti che si trasferì a Palermo e per venti anni mio padre andò a fare il commesso lì. Mia nonna, seppure più giovane di 25 anni di mio nonno che ne aveva 50 quando l’aveva sposata, morì prima di suo marito, e quasi sul letto di morte mio nonno chiamò mio padre e gli disse: sposati, hai ventotto anni, non fare come me; poi occupati di questo limoneto, che io ci credo. E mio padre fece entrambe le cose. Si sposò, ma come ci sposava allora. Si guardò intorno e alla messa di mezzogiorno delle anime sante c’era questa ragazzina che aveva diciotto-diciannove anni figlia di questo falegname, alto un metro e cinquanta, e la chiese in sposa. Si informarono ed erano una famiglia decente. Il falegname parlò con sua figlia e le disse: a me sembra una brava persona, decidi tu. E mia madre disse di sì dopo aver capito che il padre era favorevole. Si sposò a diciannove anni. Due sconosciuti. Tutto cadde sulle spalle di mia madre, mentre mio padre si portava dietro storie di catastrofi, che era la peronospera da una parte, poi c’era la storia del bisnonno Giacinto, il mito della famiglia, il padre di mio nonno Ferdinando, questo signore che vedi qui raffigurato, di cui io ho fotografato il ritratto che era in una soffitta di casa nostra che era troppo grande. Quando sono venuto a Milano mi sono portato questo ritratto, intorno a cui mia nonna aveva fatto questo ricamo. Per fortuna che l’ho fotografato, perché poi lo hanno buttato via.

Quando è stata fatta questa fotografia?

Probabilmente quando era morto. L’ho già raccontato varie volte. C’era in paese un fotografo che si chiamava Coglitore che dipingeva gli occhi dei morti e li faceva sembrare vivi. Mio bisnonno nella famiglia portava con sé il mito di genio, perché era l’ultimo figlio di una famiglia miserabile, il settimo, ma era brillantissimo. Il prete del paese ne parlò a un signorotto locale: questo bambino è bravissimo è un vero peccato non farlo studiare. Il signorotto lo conobbe e praticamente se lo comprò. Diede dei soldi alla famiglia e lo mandò in collegio a Palermo a studiare, e questo ragazzo compì studi di legge e di medicina esercitando entrambe le professioni.

Questo era tuo bisnonno.

Sì, Giacinto. Tra l’altro i due fratelli di mio padre, che era il terzo figlio di questo Giacinto, detto Nené, morirono entrambi, uno dopo l’altro a quattro anni, per cui la tradizione voleva che tu prendessi il nome del morto. Per tutta la vita lo hanno chiamato Gigi, diminutivo di Giacinto. Si è portato dietro il nome di un morto nonostante che si chiamasse Baldassare. Nome considerato bruttissimo, ma a me piaceva moltissimo.

Quanto il paesaggio ti ha influenzato?

Moltissimo. Noi abitavamo in paese, ma d’estate per quasi quattro mesi andavamo in campagna in villeggiatura che sostanzialmente significava accamparsi in un casotto per i limoni, poi a poco a poco era cresciuto. A un chilometro dal paese. Vivevamo nel limoneto. Era straordinario.

Che cosa aveva di così straordinario?

Molte cose. Prima di tutto è una pianta che non perde le foglie. Poi produce un profumo straordinario durante la fioritura, e c’è una cosa che ha che fare con la società. Loro inventarono, e credo proprio che nacque lì in Sicilia, in quella zona, una tecnica per la quale tra luglio ed agosto mettevano il giardino, perché si chiamano “giardini” i limoneti, a patire, non gli davano acqua nonostante il caldo tremendo sino a quando gli alberi non cominciavano ad ingiallire le foglie e allora gli davano tanta acqua per tre volte di fila per quindici giorni e le piante si illudevano che fosse di nuovo primavera e facevano una nuova produzione, una nuova produzione. Era una cosa incredibile con questo caldo agostano. Un profumo incredibile. C’è un romanzo di Graham Greene in cui parla di un paese sudamericano in cui c’è questa fioritura degli agrumi.

Quanto erano alti questi limoni?

Non tanto, lo sono diventati dopo, perché poi è cambiata la tecnica. Prima erano circondati secondo la tradizione araba da una conca dove si faceva entrare l’acqua, adesso li fanno diventare più alti.

Era un fatto più olfattivo che visivo?

Era anche visivo perché ci camminavi dentro, poi c’era il mare, a due chilometri dal paese e noi ci andavamo in bicicletta. Cominciavamo a fare il bagno a maggio. C’era il giro in bicicletta da Bagheria alla litoranea e non c’era neppure una casa lì.

Il mare quanto ha contato per te?

Molto anche questo. Era il piacere del corpo: l’acqua, il nuotare. Era di fronte al golfo di Palermo, e nascevano i primi amori. Quegli anni Sessanta sono stati una svolta anche per noi. Ed era lì la difficoltà dei rapporti con mio padre. Il mondo contadino che era esistito per secoli, praticamente immobile, in quel momento, nonostante fossimo molto arretrati, erano andate via centinaia di persone, erano emigrate in quegli anni, accadevano delle cose che non erano mai successe. Ad esempio, in questo posto sul mare c’era il Jukebox, che significava che noi sentivamo le stesse canzoni che si sentivano a Torino e a Chicago. Vivevamo in un mondo contadino, fatto di coltivazioni, di emigrazioni, di angoscia che la stagione poteva essere rovinata da una pioggia nel momento sbagliato, e nello stesso tempo era legata a una tradizione. Ogni oggetto e persino lo spazio del giardino avevano nomi arabi. Tutte parole che venivano da lì.

Quando è stato che ti sei staccato da questo mondo?

Con la fotografia. Ho cominciato a fotografare le mie compagne di scuola più carine. Ed era la prima volta che le donne arrivavano al liceo, e qualcuna ha frequentato poi l’università. Una novità straordinaria. Era una rivoluzione. Noi per esempio, rispetto ai nostri compagni del paese contadini eravamo molto invidiati perché eravamo in una classe mista. Si guardavano ancora le donne dal balcone, si aspettava la festa per scambiarsi un’occhiata durante il paseo. La macchina fotografica mi ha fatto capire che potevo raccontare le cose che amavo e poi c’è stato, questa è la mia interpretazione a posteriori, che avevamo intuito senza capirlo che quel mondo lì stava finendo, stava scomparendo. E c’era una sorta di ansia perché Bagheria era il paese di Guttuso, di Buttitta e di molte altre persone, e tutti quanti abbiamo poi raccontato questo posto, ci interessava molto, e probabilmente perché sapevamo che stava per scomparire. Riempivamo la cassapanca della nostra memoria con tutto quello che avevamo intorno: il mondo contadino, il paese, le sue tradizioni, con le sue durezze e le sue stanchezze. Questo implicava, nonostante che Pirandello l’avesse già detto, che andare via era sinonimo di siciliani, e pensavamo, come tutti, che saremmo ritornati. Ma ho capito presto che era un’illusione: tu non eri Ulisse e Itaca era scomparsa. Rimaneva così la memoria, cioè le foto che avevo fatto.

È stata la fotografia che ti ha fatto andare via?

Credo di sì. Prima ti parlavo di Roberto Leydi. Lo spettacolo che aveva allestito fu fatto interrompere dalle autorità militari perché cantavano la canzone: “Maledetti signori ufficiali” come vilipendio delle forze armate. Le feste religiose noi le vedevamo come espressione del mondo popolare. La mia prima mostra l’ho fatto al circolo culturale di Bagheria, dove per altro si giocava a carte. Il mio amico assistente di Storia medievale aveva conosciuto Sciascia perché in quegli anni lavorava a Morte dell’inquisitore e da Racalmuto veniva spesso a Palermo per consultare archivi e una volta lo portò a mangiare a Bagheria che era un posto famoso per i ristoranti e gli fece vedere la mia mostra. Così è nato il rapporto con lui. Gli piacquero molto le foto. E così mentre andavo in giro a fotografare le feste, passai da Recalmuto e andai da lui. E questo incontro ha cambiato la mia vita.

In che anni siamo?

Nel 1963. Avevo vent’anni. Quell’incontro ha cambiato la mia vita per tante ragioni. Andai in campagna dove lui scriveva i suoi libri. In quella occasione non gli feci delle foto. Il luogo mi aveva impressionato: non c’era né acqua né luce, né alberi; era un posto di campagna scarnissimo. Gli dissi che con quelle foto potevo illustrare la mia tesi di antropologia. Mi disse: fai bene, però la tua fotografia non ha alcuna molla di carattere scientifico, a te piace raccontare il mondo, la vita. E questo mi ha rivelato delle cose. Così mi ha mutato la vita.

Se no cosa avresti fatto?

Non lo so. Probabilmente per viltà o perché tutto sommato il rapporto con mio padre volevo recuperarlo in maniera meno drammatica avrei potuto finire a fare delle fotografie per fare il professore di antropologia, come Lello Mazzacane. E invece no. Poco tempo dopo Morte dell’inquisitore Sciascia mi ha detto: devo fare una presentazione a Bari, perché non mi accompagni che magari proponiamo a Laterza di fare un libro sulla Sicilia. E io sono partito con lui.

Siete partiti in auto?

No, siamo andati con la nave a Napoli e con il treno sino a Bari. Fu una cosa straordinaria. C’era Vito Laterza molto giovane, il mondo intellettuale, Vito Amoroso, ma a Laterza non gli importava nulla del libro. Però la sera a cena con altri intellettuali baresi, Leonardo mi disse: fai vedere le tue foto. E c’era anche Diego De Donato che aveva una collana che io conoscevo. Intanto mi ero iscritto a lettere, così mio padre capì che era finito il suo sogno di farmi diventare un avvocato o in ingegnere. Mi ero iscritto lì perché volevo fare il fotografo. E tra l’altro avevo conosciuto Cesare Brandi, molto importante. Faceva un corso sulla Cappella Brancacci a Palermo e proiettava delle fotografie. Lì sentii per la prima volta parlare di immagini come mai mi era accaduto prima. È stato un maestro formidabile.

Ma torniamo a Bari, a quella serata.

De Donato ha guardato le foto, ed erano per lo più quelle delle feste e l’idea è stata sua: perché non fai un libro sulle feste? Ha detto a Leonardo: tu lo scriveresti un testo? Così è nato il libro. Nel gennaio del 1965 uscì questo libro, che fu una grande esperienza politica, perché fu ricevuto con molte polemiche. La prima presentazione l’abbiamo fatta a Catania e ci furono sconti verbali violenti perché il discorso di Sciascia che veniva da Serafino Amabile Guastella, studioso di tradizioni popolari, era che la religiosità dei siciliani è molto materialistica. Dio è una specie di presidente della regione, i Santi sono senatori e deputati e tu parli coi santi perché ti facciano guarire la vacca, avere un buon raccolto. Questo veniva considerato malissimo. In un’altra presentazione stavano volando le sedie. L’Osservatore romano fece una stroncatura di due colonne. Fu un fatto politico, anzi si può dire che ogni volta che usciva un libro di Sciascia c’erano delle polemiche, ma tutto nacque con quel librino lì.

E tu sei diventato un fotografo con questo libro?

Non sono diventato un fotografo con questo libro, ero già fotografo. Nelle recensioni si diceva che avevo una ascendenza bressoniana, ma la mia ignoranza era talmente enciclopedica che sapevo poco persino di fotografia. Sapevo che esisteva questo Cartier-Bresson, ma avevo visto poche sue foto nei giornali. Mentre preparavamo il libro io sono andato a trovare Leonardo a Caltanisetta, che si era trasferito lì per far studiare le figlie al liceo, poi andò a Palermo perché c’era l’università, e lui aveva delle immagini e me le feci vedere e io fui folgorato: capii che mi iscrivevo in quella tradizione senza conoscerla, per osmosi culturale. E aveva un suo libro e me lo fotografai tutto, pagina per pagina.

Cosa intendi con “osmosi culturale”?

Che non è necessario, come capii dopo, che di uno scrittore o di un pittore, se vuoi scrivere o dipingere, tu debba conoscere bene l’opera. Guttuso diceva che loro il cubismo erano due cartoline di Picasso che Brandi gli aveva mandato da Parigi. C’era il fascismo e il cubismo se lo immaginavano. Tu facevi delle foto senza sapere l’ascendenza perché avevi quel tipo di sguardo e le foto degli altri che ti interessavano appartenevano a quella tradizione. Questa è l’osmosi culturale.

In quegli anni, nel 1965, che uomo eri diventato?

Avevo fatto un libro con Sciascia e i miei amici di Bagheria mi guardavano con rispetto, ma la mia inquietudine si fece grandissima, per cui nel 1967 decisi di trasferirmi a Milano.

Come prendesti questa decisione?

Niente. Ho preso le mie carabattole e sono venuto a Milano. Avevo Roberto Leydi come riferimento. Era venuto a Bagheria a fare un reportage sui cantastorie ed eravamo stati insieme. Mi aveva detto: vuoi fare il fotografo, che ci fai qui? Vieni a Milano.

È stato proprio lui a spingerti a partire?

Sono partito e sono andato a trovarlo.

Sei venuto a Milano così per la sua frase?

Non solo per questo. Sicuramente anche per questo. Però Milano per me era ovvio. Non mi è mai passato per la mente di andare a Roma. Perché noi cercavamo l’Europa, la cosa diversa dalla Sicilia. E in un certo senso l’ho trovata. Ho sempre molto amato Milano. Mi considero siciliano e milanese quasi alla stessa maniera. Era una città aperta. Sono arrivato fine 1966 e inizio 1967 e la mia bohème è durata meno di un anno. Perché nel settembre del 1967 mi hanno assunto a “L’Europeo” con la malleveria di Leydi che ci lavorava, perché Evaristo Fusar era andato alla Domenica del Corriere. Avevo 'sto librino, Leydi lo ha portato a Giglio, il direttore, e gli ha detto: abbiamo bisogno di un fotografo.

Torno a rifarti la domanda di prima: che uomo eri all’epoca?

Ero famelico, volevo sapere, volevo conoscere, volevo parlare, volevo scoprire, perché avevo un sentimento molto forte della mia ignoranza. E devo dire che “L’Europeo” era un posto straordinario: c’era Leydi che ha inventato l’etnomusicologia, Alberto Ongaro che ha vinto poi il Campiello nel 1986, giornalisti che erano anche intellettuali. Le conversazioni erano interessantissime. E poi loro hanno avito la generosità che imparassi quel mestiere. Non è che fare delle foto avendo un certo istinto per l’immagine significhi che tu sei un fotografo: è un mestiere. Devi partire e in tre giorni tornare con quello che occorre. Questi erano i tempi. C’è poi stata un’altra cosa. Allora il fotografo partiva col giornalista e così facevamo la stessa esperienza sul medesimo fatto e poi al ritorno leggevo quello che aveva scritto e questa era una grande lezione. Poi il caso ha voluto che Giglio ha cominciato a farmi scrivere, dopo l’invasione della Cecoslovacchia, poco tempo dopo. Io ero entrato nel paese, non arrivai a Praga, perché i tempi erano strettissimi. Giglio mi disse: scriva quello che ha visto.

E tu dove avevi imparato a scrivere?

Non avevo imparato. Scrivevo i temi del liceo, però leggevo quello che scrivevano i giornalisti con cui partivo. Portai questo testo che avevo scritto a mano, non avevo neppure la macchina da scrivere, lo stava rivedendo Gianfranco Vené, che era il capo redattore. Disse: lo lasciamo così com’è. Poi andò in giro per la redazione: Abbiamo un nuovo redattore. E gli altri redattori reagirono così: Giglio è impazzito, fa scrivere anche i fotografi. Aveva già cominciato con Duilio Palottelli, fotografo, che aveva mandato a New York e che da lì mandava dei pezzi molto interessanti. Il fotografo che scriveva era come un cane in chiesa nei giornali.

E tu cosa pensasti a quel punto?

A parte che ero sconvolto perché c’era stato un crollo delle ideologie rivoluzionarie a cui avevo creduto sino a quel punto. I cecoslovacchi dicevano ai russi: siete come nazisti. Avevo una difficoltà perché avevo anche scritto una cosa per un giornale universitario palermitano in cui dicevo che negli occhi dei soldati sovietici avevo visto angoscia e perplessità. Che non era vero. Da quel momento le cose cambiarono nella mia visione del mondo. Ho fatto poi tante esperienze di viaggi in paesi comunisti. Ricordo una volta proprio con Leydi in Polonia dove eravamo andati a fare un servizio sulla vodka, anche se poi andammo a fotografare gli zingari. Avevamo incontrato un attore molti interessante, che ci aveva invitati a casa sua. E a un certo punto ci disse: Io penso che la Svizzera sia un paese più socialista della Polonia. Era il 1969, nonostante ci fosse già stata l’invasione della Cecoslovacchia, e poi il Sessantotto. La considerammo grave, questa affermazione. Ricordo che Leydi gli ha detto: Mi sembra una affermazione un poco forte. Sicuramente state facendo un’esperienza difficile, cambiare il mondo è difficile, però chi lo sa, la prospettiva è migliore e noi ci crediamo, e lui ci ha detto: Andatevene fuori da casa mia, ne ho pieni i coglioni di incontrare gente che viene da Parigi, da Milano e che ci dice che noi stiamo facendo una esperienza difficile per poi raggiungere il Paradiso terrestre; voi potete leggere quello che volete, andare dove volete, votare per chi volete e poi venire a rompere i coglioni qui. Fuori!

Siamo arrivati al 1969 e dopo?

Dopo c’è stato il mestiere che era fatto di esperienze di cui io mi rendevo conto fino a un certo punto di quanto mi cambiassero, perché imparavo a farlo e mi cambiavano perché non ero mai uscito da Bagheria. Fotografavo tutto.

Tutto questo quando successe?

Tra il 1969 e il 1974. Due anni dopo, nel 1971, cominciai a scrivere. Mi mandarono a seguire il colera a Napoli, tutti eventi al Sud. Avevo seguito per “L’Europeo” il terremoto in Sicilia.

Il Belice?

Sì, fu una cosa molto choccante: mi misuravo con una cosa forte.

Avevi perso la tua identità di siciliano?

No. Non l’ho mai persa, mai.

E in cosa consiste questa identità?

È una follia. Che ho potuto verificare ulteriormente. Ho fatto un reportage su Martin Scorsese per “Vogue”. Mi aveva impressionato un documentario, Italianamerican del 1974 che avevo visto a Parigi, che è una lunga intervista a suo padre e a sua madre, soprattutto a sua madre in quell’appartamentino dove lui li aveva messi quando aveva cominciato a guadagnare tanti soldi a Midlle Town. Lui era cresciuto a Little Italy. Seguiva la madre che andava in cucina a spignattare e le chiedeva cosa stai facendo? Sto facendo le polpette col sugo che so che ti piacciono tanto; in verità me le ha insegnate a fare la madre di tuo padre; mi aveva detto che nelle polpette la mollica di pane deve essere di pane fresco se no sono dure come le corna: la stessa espressione che usava mia nonna. Sono andato a NY a fotografarlo, a casa sua. Lui mi ha fatto invitare una sera a cena a casa di Catherine Scorsese e di suo marito. Fece le polpette e l’indomani li accompagnai a Little Italy perché loro tutti i giorni andavano in metropolitana a far la spesa, perché lì avevano vissuto. E chiedevo: Catherine perché? E lei: lì c’è una polizana, una di Polizzi Generosa, una che fa il pane come da noi. Come da noi dove?, chiedevo. Come in Sicilia. Catherine era nata in America, non aveva mai visto la Sicilia, però il pane della polizana, anche lei nata NY, ero come da noi, in Sicilia. Una follia, un dato permanente che attraversa le generazioni. Alla fine del mio libro su Bagheria ho messo una frase di Ernesto de Martino: solo chi ha un villaggio nella memoria può fare un’esperienza cosmopolita. Ho poi capito che quel villaggio può essere un quartiere di Chicago. Quello della tua infanzia, della tua adolescenza. Ma in Sicilia ci sono delle follie che portano al dialogo del Principe di Salina con Chevalley: Noi sicialiani non cambieremo mai perché ci consideriamo perfetti, siamo degli dei; e che è anche un’idea di mettersi fuori da ogni idea di cambiamento.

A quel punto sei diventato un giornalista e hai cominciato a scrivere e sei andato a Parigi. In che anno?

Sì, nel 1974.

Cosa è cambiato?

Intanto ho dovuto imparare un altro mestiere oltre che una lingua. Però facevo il corrispondente. Mi mandarono per le elezioni che portarono Giscard d’Estaing alla presidenza della Repubblica. Poi ho visto Mitterand. Intervistavo tanti uomini di cultura, ma anche il governatore della Banca di Francia. Mi misuravo con un mestiere in maniera complessa. Mi fece crescere. Poi ho conosciuto persone a cui parlavo della situazione politica italiana che ne parlarono al direttore di Le Monde diplomatique, che mi volle conoscere e mi fece scrivere sul giornale. Attraverso Sciascia ho conosciuto Nadeau e lui mi fece scrivere di fotografia sulla “Quinzaine Litteraire”. Fu un grande arricchimento; poi ho conosciuto Cartier-Bresson e siamo diventati amici. Sino a quando, nel 1982, dopo la morte di mio padre, decisi che tutto quello che avevo fatto era per dimostrare che lui aveva torto, e mi sono detto: E adesso cosa devo dimostrare?, e ho mollato tutto: il giornale, la famiglia, tutto quanto e me ne sono tornato in Italia. Ho detto a Cartier-Bresson: me ne torno in Italia e lui mi ha detto: ma tu hai il tuo mestiere e ti invito a presentare la tua candidatura a Magnum. Così ho fatto e mi hanno preso.

Cosa pensavi di fare in Italia?

Il free-lance, il fotografo indipendente, come quando ero partito da Bagheria. Perché tutto sommato, nonostante l’esperienza del fotoreporter e del corrispondente sia stata la mia vera scuola, quando facevo mostre o libri, come aveva notato Sciascia, non mettevo quasi mai le foto fatte per i giornali da inviato. Non avevo scelto io. A Capri incontro il mio ex direttore Tommaso Giglio che mi chiese: Lei adesso cosa fa? Faccio il free-lance. Ma lei lo sa che è la traduzione inglese di disoccupato? Però è andata bene.

Ti aiutato l’ingresso nella Magnum?

Sì, perché tornando a Milano ricominciavo. Ero il primo italiano entrato nella Magnum e questo diede un prestigio nel rapporto con i giornali.

Chi eri quando sei tornato a Milano, eri cambiato?

Ero cambiato come tutti cambiano. Quando Cartier-Bresson mi propose di presentarmi ero spaventato come quando Giglio mi aveva mandato a Parigi: non sono all’altezza, non ce la faccio… Questo è stato: avevo raggiuto una sorta di preoccupata arroganza, mi ci provavo lo stesso.

Negli anni Ottanta sei diventato dunque un free-lance.

Nel 1982 ero a Parigi e alla fine dell’anno sono tornato in Italia, quando invece sarei dovuto partire dall’Italia per andare a Parigi. Ho sempre sofferto di questa perifericità con la Magnum. Non una perifericità geografica, ma culturale. Se non hai bevuto l’acqua della Senna o quella del Tamigi non puoi fare grandi fotografie. Rimane così. Se succede qualcosa in Italia o in Spagna o in Grecia quasi nessuno lo sa, se accade a Parigi lo sanno tutti.

Di nuovo a Milano.

Volevo fare il fotografo indipendente, ma nel frattempo avevo due figlie, avevo lasciato la famiglia. Volevo dimostrare una cosa a mio padre, fare il fotografo e lui era morto e io l’avevo fatto.

Tu sei una persona oppositiva?

Lo ero con mio padre, come quasi tutti i figli maschi. Questa è una cosa culturalmente fondata. Io penso che i problemi con mio padre andavano al di là del classico contrasto padre-figlio, c’erano molte cose dietro. In quegli anni cambiava il mondo. Senza rendercene conto noi, per noi intendo un piccolo numero di persone a Bagheria, intorno a Buttitta e agli altri personaggi di rilievo del paese. Avevamo intuito che il mondo stava cambiando, come ho già detto.

Ma tu sei stato a Milano, poi a Parigi, e quindi di nuovo a Milano. Non ti eri staccato da Bagheria?

Da siciliano non mi sono mai staccato. Rimani siciliano per sempre, come nel caso della madre di Scorsese.

Quando Cartier-Bresson ti ha proposto di presentare la tua candidatura alla Magnum sapeva di questo, vedeva nella tua fotografia la tua identità siciliana?

Sì. Una volta gli ho detto: se mi dovessero toccare tre righe in una storia della fotografia del XX secolo sarebbe: epigono di Cartier-Bresson con una sensibilità mediterranea. Questo sono. Non sono altro. Lui mi ha detto: ti voglio bene perché sono siciliano anch’io. E mi ha raccontato la storia del fatto che lui è stato concepito dopo la traversata tempestosa da Napoli durante il viaggio di nozze dei suoi genitori a Villa Igea. Lì è stato compiuto l’atto d’amore, da cui sono nato io, mi ha detto. Non ha importanza dove sei nato ma dove è stato compiuto l’atto d’amore, per cui Henri ha affermato di essere nato a Palermo, sono siciliano come te. La cosa mi ha fatto impressione. Perché gli altri riconoscono che tu sei siciliano. Una volta un indiano mi ha mostrato una carta geografica poiché gli avevo detto che ero italiano. La carta rappresentava l'Inghilterra: in che parte è l'Italia. Perché l’Italia non sapeva cosa fosse. Ma quando gli ho detto che ero siciliano, lui ha detto: ah, siciliano! Cosa vuol dire? Non lo so, forse sono stati i film sulla mafia o altro, ma c’è una identità e se ce l’hanno gli altri figurati se non ce l’hai tu su te stesso.

In cosa consiste il tuo essere milanese, come ti sei proclamato all’inizio di questa conversazione?

Consiste in quel desiderio, che c’è anche in Sciascia, in Verga, che è stato pure lui a Milano: cercare l’Europa, cercare una tradizione illuministica, cercare la rivoluzione francese. Pirandello è andato a cercare la modernità culturale in Germania. Non a Roma. Roberto Leydi era piemontese, ma viveva a Milano. Un’apertura straordinaria.

In termini personali, in termini caratteriali, in cosa è consistito?

Per esempio nel coraggio di venire qui la prima volta e di sposarmi contro il parere di mio padre. Io sono andato a vivere a Treviglio perché lei aveva trovato un insegnamento lì. Non era una cosa che si poteva fare con una donna siciliana nel 1967. Sciascia mi ha detto: è una follia questo conflitto con la tua famiglia, scrivigli una lettera e digli che i nostri legami sono molto più importanti di queste sovrastrutture mentali.

Cosa sono le strutture mentali?

Non ti sposi contro la famiglia senza l’accordo della famiglia, non ti sposi con una ragazza poco più grande di te altrove senza il matrimonio con l’abito bianco.

Ti consideravi all’epoca un trasgressivo?

A parte che pensavo che con le fotografie avremmo cambiato il mondo, invece il mondo ha cambiato noi probabilmente. Era la frequentazione diretta con persone, idee, maniere di vivere. Non ero mai uscito dai dieci chilometri quadrati di Bagheria e improvvisamente mi mandavano a Parigi, nell’America del Sud. Entravi nella modernità. Milano era questo. Come era stato per Stendhal, venuto al seguito di un esercito vincitore che si era innamorato di Milano, e sulla tomba voleva che fosse scritto: Henri Beyle milanese.

Tu lo faresti scrivere sulla tua tomba: milanese?

Sì, io mi considero oggi altrettanto milanese che siciliano. Non posso prescindere da questo, mi sento figlio di questa città. Forse l’unica città europea che ha avuto l’Italia. Dalla Sicilia si va via per miseria o si fugge dal fatto che la mattina c’era un morto ammazzato per le strade del mio paese. Da qualcosa di intollerabile culturalmente, politicamente.

Questa modernità in tutti questi anni che sei a Milano è cambiata? È ancora una città moderna?

Quando sono tornato da Parigi, una cosa stupefacente, non sapevo neppure dire Oui. Ero entrato in Europa perché ero passato da Milano. Quando sono tornato Milano mi è sembrata affettuosamente piccola, facilmente gestibile. A Parigi c’era una sovrabbondanza d’offerte culturali.

Tornando a Milano all’inizio degli anni Ottanta la tua fotografia è cambiata?

È una domanda che molti fotografi si pongono. Non so quanto tu conosci a fondo quello che io ho fatto. Il primo libro avevo poco più di vent’anni, e non capisco chi l’abbia fatto. Non sapevo niente di niente. Quelle foto chi diavolo le ha fatte?

Hai una tendenza ad estroflettere le cose fuori da te. Anche ora che racconti la tua vita.

Non ci tengo a vivere una seconda vita, ma se potessi chiedere al Padreterno, che non c’è, di darmi un talento, chiederei quello di scrivere. Perché coltivo una grande religione per la letteratura. I miei grandi amici, da Sciascia, a Bufalino, a Consolo, a Kundera, a Montalban, sono stati scrittori. E per i testi non ho mai chiesto ai critici fotografici di scrivere del mio lavoro. Chiedevo agli scrittori perché mi sembrava avessero qualche cosa da dire sulla fotografia molto di più dei critici. Quando sono tornato da Parigi ho provato a tentare delle vie più ambiziose nella scrittura, forse perché nel frattempo morivano quegli amici. Ma lo scrittore è qualcuno che cava da dentro di sé l’esperienza che ha fatto del mondo. Il fotografo invece è uno che cava dal mondo qualcosa che entra a fare parte della sua esperienza. Sono due linguaggi simili e simmetrici. Ora tu cambi la tua fotografia, certo, tecnicamente, professionalmente ho imparato a fare il fotogiornalista. Però sono davvero cambiate le mie fotografie da quando ho fatto Le feste religiose sino a sessant’anni dopo? Non ne sono sicuro. Adesso sto preparando un libro che si chiamerà Lontani e vicini in cui ho messo insieme foto di sedici paesi in cui sono stato, e ne ho visti molti di più, delle fotografie che ho fatto in questi luoghi a volte collateralmente al mio lavoro di fotogiornalista. Poche volte, purtroppo. Torni che hai delle foto con lo spirito bressoniano. Sono sedici piccole storie per cui ho scritto un testo su queste immagini. Alcuni li ho scritti allora, altri ora. Quello che secondo me viene fuori da questo lavoro di reporter viaggiatore è che il viaggio è la fotografia, a volte sotto casa o dentro casa. Non ho mai cercato l’altrove. Mi sono reso conto che in fondo cercavo la Sicilia ovunque andassi, modi di vivere che somigliano a quelli che avevo conosciuto da bambino. In questo senso sono rimasto radicalmente siciliano. Quando fotografai la Sicilia avevo 18 anni e pensavo di guardarla con lo spirito di chi guarda il mondo, dopo ho cercato di recuperare nel mondo la memoria. Non credo che la mia fotografia sia moltissimo cambiata. Forse, ahimè, non sono molto cambiato né progredito come uomo.

Cosa significa che non sei progredito come uomo?

Progredito implica un miglioramento, cambiato non lo implica. In meglio o in peggio. A volte facciamo dei salti in avanti. Quando nel 1967 sono arrivato a Milano era uscito da poco quel libro straordinario che è New York di William Klein. Arcari mi fece un’intervista riguardo a Le feste religiose e mi chiese: quali sono i tuoi riferimenti? Ho detto che prima di saperlo il mio riferimento era Cartier-Bresson. Poi dissi: mi interessa William Klein, ma con diffidenza perché Klein ha una maniera. Ha trovato quella maniera e poi ha applicata in altri libri. Una volta ho chiesto a Berengo Gardin: ma tu volevi essere un fotografo originale? Lui mi ha risposto: no. Potevo dare la stessa risposta: volevo essere il più bravo possibile rispetto a quelli che ammiravo. La mia fotografia non è mai stata innovativa, è sempre stata una fotografia che voleva essere classica. Probabilmente il sentimento che mi possiede ora, che ho quasi ottanta anni, in maniera inquieta è un altro. Ho un forte sentimento della giustizia, del fatto che ci sono al mondo chi prevarica e chi subisce, però ora è venuta fuori una sorta di pietà. Una sorta di pietà per l’essere umano. Ci pensavo anche a proposito di Berlusconi. Sto leggendo Borges, delle sue dichiarazioni, conversazioni con Bioy Casares, e viene fuori un razzista, proprio lui che considero dal punto di vista letterario quasi Dio per me. Gli uomini sono complicati. Sono stato una settimana con lui e l’ho fotografato ancora prima che entrasse in politica e lo ascoltavo quando guardava le interviste che gli erano state fatte. E quando sono tornato a casa ho detto a Paola: questo ha capito il mondo moderno. E infatti ci ha avvelenato. Non l’ha inventato lui ma ci ha avvelenato. Ma te la senti di dire come nel Vangelo certe parole di Cristo che dicono: se tu pecchi andrai all’Inferno per sempre. È più facile che un cammello entri in una cruna d’un ago che un ricco vada nel Regno dei Cieli. Berlusconi io l’ho visto come un uomo straordinario, terribile, mangiatore di uomini. C’è una ricchezza di testimonianze umane su di lui che mi colpisce. Ora mi suscita più pietà la condizione umana in generale, mentre prima contava maggiormente il giudizio storico, come avevo capito nel 1968 in Cecoslovacchia e poi in altri paesi. Nei Sommersi e i salvati c’è una frase straordinaria quando Levi dice: l’odio non mi appartiene, ma la legge sì. Se quello ha commesso un delitto penso che la società abbia il diritto di processarlo e di condannarlo. Ma che io possa esprimere l’odio nei confronti di un altro uomo essendo uomo questo no, sapendo che per sopravvivere, per salvarmi, qualcosa di non perfetto, forse di ingiusto, l’ho fatto anche io.

Milano, 12-14 giugno 2023

Leggi anche

Gli articoli di Ferdinando Scianna

e

Marco Belpoliti, Ferdinando Scianna, uno, due e tre